イベント「新聞家 VS いぬのせなか座」後記②

(承前)(文責:山本+h)

前回は、hによる指摘をもとに山本が整理かつ補足するかたちで、『失恋』テクストと上演の関係について記述した。今回は、hと山本の対話の録音をもとに、『失恋』テクストの構造や、細部の分析、またhによる自作テクストの分析や『失恋』テクストとの比較、山本からの応答、などをまとめる。(つまり今回の対話は、前回の続きということです。前回山本がまとめた部分は、対話としてなされはしたものの、録音が間に合わなかったのでした。そのため、前回から続けて読んでいただくといっそうよくわかります。必須ではありません。)

hによるテクストは、ここ数年のものは短い散文が多く、山本個人の感覚としては、村社さんによるテクスト、特に『失恋』のものと傾向が近い。h自身も、それを強く感じるという。

制作者側からの分析のひとつとして、またイベントに続く議論のひとつとして、ここに記録しておきたい。(山本)

=====

h わたしはいつも、文章の中で話をしている人ってばらばらなものだと思っていたから、その気持ちで『失恋』を読んで、ぜんぜんわからないって思ってたんだけれど、でも、イベントで村社さんが、話している人は同じって言ってたでしょう? それを聞いて、読んだら、すごくわかりやすかった。

周りの人はもっと準備してきていた。それで、蝋を引いたような長靴を履いて、舗装されていない川縁(かわぶち)にひとり、寄りかかっている。あなたは手頃な葦に8円のビニール袋をくくりつけて、その中に個人的な淡水だまりを作った。それと、中腹のあなたとは同じだった。ささなみの一部になって、なるべく抗わないように、でも中と外は混じらないし入れ替わらない。叔母の言う「掘っ建て小屋」は郵便局の隣にあった。向かいには縁(ふち)がぐずぐずの歩道と入口の広いスーパー。ビニール袋もこの虫除けブレスレットもそこで買った。わたしたちは朝、小屋の前にパラソルを立てて二時間だけ販売所を営む。人通りがあるから、と叔父に託された秋みょうがは、昨日も今日も売り切れた。深いネイビーのインプレッサに、空になった灰のプラスチックコンテナを積むころ、向こうの防風林の多孔がきらきら光る。叔父は今晩、天麩羅の美味しい蕎麦屋に連れていってくれるという。かじかが通ったのか、手から川底へつんのめったんだろう。息の吸い方・吐き方を見ていると、手が肘の近くまで冷えたんだと分かった。(間)昨日ははらはらとおが屑が箱からこぼれるのを見ていた。満願寺閘門(こうもん)のそばで先に行った自転車の荷台に。今日はたったったと走り終えん破裂音に目をやる。同じようにそれを後ろ髪を引かれるように聴いた人。その人が澱みなく反転したったいま来た道を戻るのをみて、あなたは「忘れ物だ」と言う。

新聞家『失恋』全編

※全編公開をご承諾くださった村社さんに感謝いたします。(山本)

最初の方のところの、《あなた》と《ビニール》の関係とかみたいに、基本的にこの文章は、最初は抽象的に見えても、全体を通して読むと、ほとんどの文がすごく具体的なことを扱っていると思う。

もっと言うと、すごく短い時間というか、3分、もしかしたら30秒くらいの時間の出来事について書いた文章だと思った。《(間)》が途中にあって、そこから書き方がかわっているから、そこのあたりは少し難しいけれど。

簡単に分けると、まず、はじまりから《混じらないし入れ替わらない。》までと、《かじかが通ったのか、手から川底へつんのめったんだろう。息の吸い方・吐き方を見ていると、手が肘の近くまで冷えたんだと分かった。》が、あるいみ本編みたいな感じだとおもう。途中に挟まっている《叔母の言う「掘っ建て小屋」は》から《蕎麦屋に連れていってくれるという。》までは、別の記憶というか、回想。

最初の本編の最後のところ、《ささなみの一部になって、なるべく抗わないように、でも中と外は混じらないし入れ替わらない。》は、挿入される回想に移るための、準備という感じ。

それで《(間)》から最後までが、クライマックス。《(間)》は、本編からクライマックスに移るための準備として置かれていると思う。

(『失恋』テクストへのhによる書き込み)

おおまかにはこんな感じだと思う。

先に最後のところから言うと、《(間)》のあとは、それ以前と比べて文体がかなり変わっている。体言止めとかも使われる。なにより、そこまではひとりの人間の思考の流れが自然に一本線で書かれている感じなのに、《(間)》以降、特に《今日はたったったと走り終えん破裂音に目をやる。同じようにそれを後ろ髪を引かれるように聴いた人。その人が澱みなく反転したったいま来た道を戻るのを見て、あなたは「忘れ物だ」と言う。」》というところは、ひとつの音を、あちらの人が見る、そして、こちらの人が聞いたりしている、という感じで、ひとつの場(《満願寺閘門(こうもん)のそば》?)ですごく短い時間に生じた出来事にかんしての、いくつかの視点を書いている。というか、そういうような、文どうしの配置の関係が作られている。それまでの文の速度と明らかに違う。もし神さまがいたら、「忘れ物だ」って声だけしか聞いていないかもしれないくらい、一瞬の出来事だけれど、それをいろんな方向から書こうとしている。

もちろん、いろんな視点とか方向といっても、足音をたてている人がいて、その音を見たわたしがいて、それを気になって聴いた人がいて、あなたが「忘れ物だ」と言う、という一連の出来事を、書く?あるいは話している?のは、ひとりの人、ということになるんだけど。

単純な話、ここには、ラストだからスパートかけるぜ、という感じがすごくある気がする(笑)。気合で終わらせる!っていう。わたしは書いていてその感覚がよくある。書き終わってしばらくすれば、これで終わるかな?という確認もいつもしている。

そういうクライマックス感を出すために、《(間)》と置いておきたくなる気持ちもわかる。そこで、それまでの文体と切り替えられるから。《(間)》と書いてあるのは、もちろん上演台本だからだけど、わたしなら、1行か2行――《(間)》と書くくらいだったら、2行かな?――改行をいれるとおもう。

あと、「たった」の音の共鳴(前回参照)とかは、わたしとしては、意図してなかったとしてもあとから読んだときに「そういう意図で書いた」って感じがはっきりしすぎるから――というか、音の連なりがあまり好きではないから――もし書いてしまったとしても、消す。というかそもそもわたしは擬音語の恣意性がなんとなくいやで、使わないのだけれど。

山本 たしかにほとんど使わないよね。ぼくは使うことでやれることもいろいろあると思っているけれど、使わないという選択ももちろんひとつのスタンスとしてありうると思う。

h そんな感じで、村社さんの文章は、基本的には自分の文章の書き方と近いと思う。そのぶん、気になるところもちょっとある。

たとえば《ささなみの一部になって、なるべく抗わないように、でも中と外は混じらないし入れ替わらない》という一文は、抽象的というか、他のところがどこも具体的な物事の話をしているのに比べて、かなり露骨に説明っぽくなってしまっているから、わたしなら取るか、もうすこし書き直すかなあ。

たぶん、すぐあとに来る《叔母の言う「掘っ建て小屋」》とのあいだの場面の切り替えを起こすための、クッションみたいなものとして書きたくなった(置きたくなった?)一文なのではないかなって思う。こういう、説明の文というか、他のところからするとずっと抽象度の高い文を入れると、ある意味、場面を大きく切り替えるのではないかたちで、弱く場面転換が起こせる。なんというか、あとから元の場面にかえって来られるような気配をもたせて、挿入っぽく、場面を変えられる。

わたしも、こういう抽象度高めの文は、次の文章を書いていくために、書く過程のなかではひとまず書くことが多いのだけれど、後から読み直して、いらないなと思って消したりする。もしくは、後から、さすがにこの場面転換はなにもクッションをおかずにやってしまうとあまりに急かなと思って、あえてそういう文を入れたりすることもある。書きたくなければ絶対にいれることはないけど。

今回の『失恋』の文《ささなみの一部になって、なるべく抗わないように、でも中と外は混じらないし入れ替わらない》は、わたしだったら、「それはささなみの一部で、なるべく抗わなかった。」とかくらいまで分量を減らしたりするかもしれない。「ように」とか「でも」とかは、わたしはいれない。具体的な表現としてだけやるためには、なるべくいれずに書くか、あるいは書き直しのときに削ったりする。

まあでもなんとなく『失恋』は、わたしの書き方と近い気は勝手にしている、たぶん。

山本 抽象度の高い文章を入れると弱く場面展開が起こせるというのは、一貫した〈語り手〉のような存在を強めに立ち上げることによってその〈語り手〉内部での回想の流れのようなものとして文章の繋がり方を組織できるようになるからだと思う。具体的な事柄だけを書いていると、それを表現した主体の側はけっこう隠れたまま進んでいくことになる。でも、抽象度の高い文は、それらと比べるとずっと、その文を書き付けた者の情報が強く前面化する。結果、そのようにしてフィクショナルに立ち上げられた表現者が、まずAというエピソードを思い出していて、その流れでBというエピソードを連想した、という感じに、文章全体を把握しやすくなる。

そして、そういう〈語り手〉の立ち上げをあなたは避けることが多い、という話も、わかる。「ように」とか「でも」といった言葉を排除する話とつながっているわけよね。それらがはっきりと即座に立ち上げてしまう表現主体の情報、いわば〈語り手〉の存在を、あなたはなるべく無造作に処理したくないと考えているというか、単純にはそれに頼りたくない、と考えているのだと思う。

この流れで自分の散文について話してみてよ。このあいだの『てつき1』のやつとか。

年末の雰囲気がある。骨董市に重箱がならぶ。木の古いひきだしと、おおきなこね鉢をかう。値のついていない長い箱に、店のおじさんがてきとうに値をつけている。日がずいぶん短い。いつまでもついていけない。日が傾き、じきに暗くなる。友人が昔付き合っていたひとと久々にあう。そのひとのこぐ自転車のうしろで、寒いときとおなじ震えをつよくおさえつづけている。統計学をスープにたとえてくれる。土手のしたのほうでちいさな男の子が野球をしている。ボールがこちらへとんでくる。枯れかけた背のたかい草で、手をきったこどもが泣く。あかんぼうを抱いた父親がとおくから声をかけようとしている。友人の祖父が、友人がだれなのかをなんどもきく。つかぬことをおうかがいしますが、どちらさまでしょうか。えいこさんのむすめで、あなたのまごです。今年の3月に大学を卒業して、来年からとおくへはたらきにいきます。結婚はまだです。こどもはいません。友人はよっぱらって鼻を折ったことをおもいだしている。

いぬのせなか座『てつき1』より、タイトルなし、全編。

h うーん、同じように分けたらこんな感じかな。全然同じにならないけど(笑)。

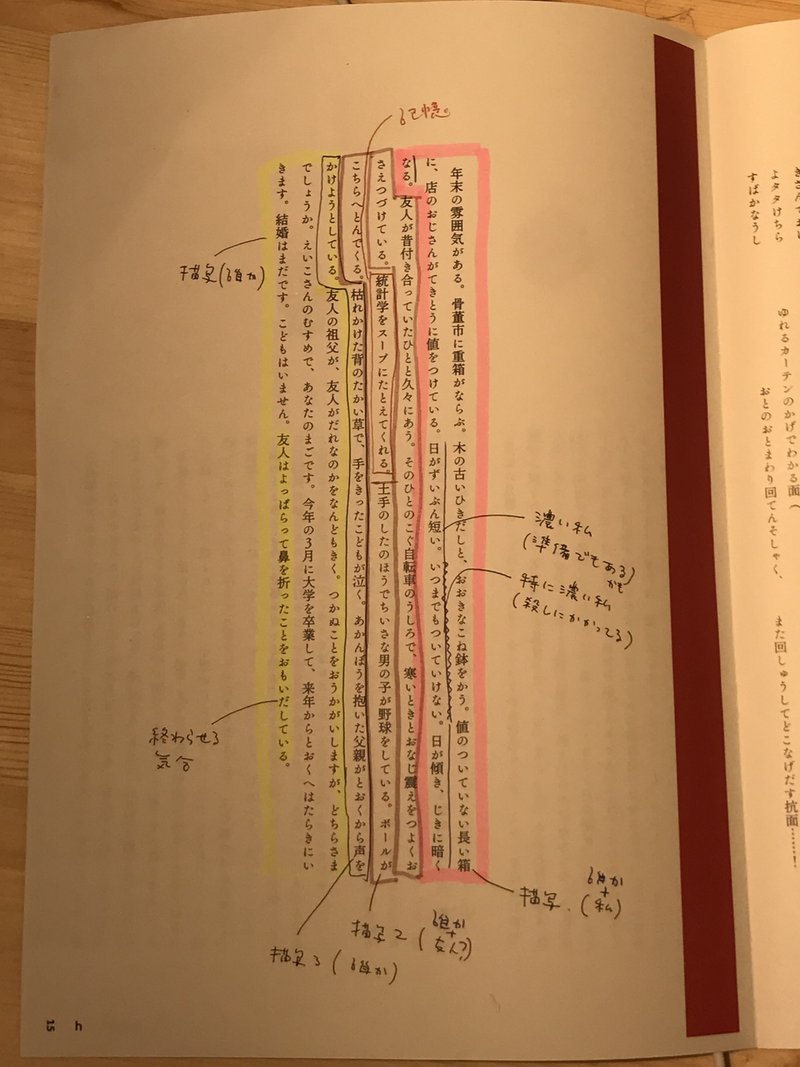

(『てつき1』紙面。書き込みはhによる。)

h まず最初の《年末の雰囲気がある。》ってところは、なにか空間をぐうっと立ち上げようとしている。そこから、《骨董市に重箱がならぶ。木の古いひきだしと、おおきなこね鉢をかう。値のついていない長い箱に、店のおじさんが適当に値をつけている。日がずいぶん短い。いつまでもついていけない。日が傾き、じきに暗くなる。》って続く。

ここは、ピンク色で囲ったのだけれど、はじめはこれを「描写(私)」とおもった。でも、よく考えると、「私」とも言い切れないんだよ。《年末の雰囲気がある。》っていうのは確かに「私」ではあるんだけれど、基本的にわたしは「私」という言葉を書きたくない派閥だから、たぶんこれは「私」に見えるけれど、わたし的には「私」じゃない誰かなの。だから、「描写(私+誰か(私に少しだけ近い誰か))」。

ただ、そのなかでも、《日がずいぶん短い。いつまでもついていけない。日が傾き、じきに暗くなる。》というところ、特に《いつまでもついていけない。》は、「私」成分が強い。実はここは、この文章を書きはじめる前に、まず最初に「これを書きたい」と思っていた文で、それを書くために、ピンクのところを書いていった。それで、いざ書いてみたら、すごく、ぜんいん殺す!というかんじの、つよい言葉になった。

あと、ここは、文章全体から見れば、つぎへの準備っぽくもある。うまくつながるようにするための。そういえば、さっき村社さんの文章を見て、「わたしは抽象的なことはあまり書かない」と言ったことが、すでに嘘になっている! わたしも、書くことはあったみたいですね。

山本 すこし補えば、ここは、あとに続く一連の文が、「私」とは別の存在として語るわけで、いわばそのような〈語り手〉の断絶を起こすためにあえて、「私」成分の強い抽象的な語りが配置されていると考えられると思う。

《日がずいぶん短い。いつまでもついていけない。日が傾き、じきに暗くなる。》という文が、このテクストを書く前にすでに先んじて存在していたという話を考えれば、より制作過程に近い言い方としては、おそらく、「書き手=hによって抱え込まれた、書き手=h成分の強い私的な思考・判断をあらわす文が、ただそれだけとして紙面上にほうりだされるのではなく、まず具体的事象をあらわす文を置いて、さらに〈語り手〉の切り替えを生じさせるような文を後続に置いてから、そのあいだの蝶番のような位置に抽象的文を置く、というかたちでレイアウト的に設計されることで、特に充実した文らとして活かされた」ということなのだと思う。

つまり、準備として書かれざるをえなかった文、というよりは、先んじて日常生活のなかで掴まれた、私的成分の強い文(思考)を、いかに無造作な〈語り手〉の発露として機能させずに紙面上に置くか、という問いを解決するために、あえて準備的な位置が設けられてそこに配置された、ということ。文を書くためのテクスト制作ではなく、文を置く位置を作るためのテクスト制作。

h なるほどね。

次のところは……茶色のところか。「描写2」ね。《友人が昔付き合っていたひとと久々にあう。そのひとのこぐ自転車のうしろで、寒いときとおなじ震えをつよくおさえつづけている。統計学をスープにたとえてくれる。土手のしたのほうでちいさな男の子が野球をしている。ボールがこちらへとんでくる。》ここには「私」はもういない。ほぼ完全に「誰か」が語っている。でもこれもさっきと同じで、「友人に少し近い誰か」が語っているというかんじ。つまりまったく匿名というわけでもない。

このなかの、《統計学をスープにたとえてくれる。》のところは、完全に記憶といってしまっていいような、次の文との接着剤といってもいいのだけれど、すこし流れからは外れたところにある。これが入った上で《土手のしたのほうで》と来ることで、若干の時間の経過みたいなものがここに表現されている。ほんのすこしだけどね。視点の動きがここには書かれている。それくらいのみじかい時間がここにある。思考の過程を示すことで、ほんとうに短い時間をかいた。友人が自転車のうしろにのっていて、そこから視点を土手のしたのほうに向ける一瞬の時間の経過を、まったく関係のないような情報、《統計学をスープにたとえてくれる。》の時間であらわそうとしている。注視しているものの変化、みたいなことをここでやろうとしている。

《ボールがこちらへとんでくる。》は、《こちら》と言ってるから、もう完全に友人側に「誰か」が立ってるって感じなのだけれど、このあとの《枯れかけた背のたかい草で、》からの二文は、誰?という感じ。誰もしらない人。わたしは書いているから、自分だと思う、つまり「私」が見ているって思うけれど、でも「私」はもうカメラになってるわけ。だから、ここは「誰でもない誰か」という感覚がある。

まあ、ある意味では、最後に向けて準備している。友人の視点から、ぐっと視点を離すことで、最後、終わらせにかかっている。そのために場面を変える!という気持ちでここは書いているかもしれない。

次の黄色の部分、《友人の祖父が、友人がだれなのかをなんどもきく。》これも友人の話なのだけれど、友人自身による語りという感じでもない。感覚的には友人の記憶的なところが大きいし、友人の記憶における違う場面というところもあって、自分でも誰の言葉かはよくわからないのだけれど書いた。

この黄色の部分は、わたしとしてはひさびさにこういうことをしたけれど、会話っぽく進めてみている。

山本 あんまりしないよね。

h うん。わたしは基本的に会話を書かないから。

ただ、文章全体を《こどもはいません。》では終わらせられない(笑)。それでもわたしとしては、ラストスパートという認識だから、気合で終わらせてやる!という感じで、《友人はよっぱらって鼻を折ったことをおもいだしている。》という、なんとなくこの会話が行われている場とは階層のちがう、思考というか、回想みたいな一文をねじこんだ。それで終わらせた。もうね、これはただの気合。

山本 なんでそうしたの?

h 終わらせたいから。

山本 いや、そうじゃなくて、なんで《友人はよっぱらって鼻を折ったことをおもいだしている。》って一文になったの?

h これはほんとうのことだから。

山本 そこまで語られていた話とは関連があるの?

h ないよ。でも、この文章の元になっている(友人の名前)ちゃんは、鼻を折ったの。よっぱらってね。

山本 あなたの友達の(友人の名前)ちゃんによって結びついているエピソード、なかでも特にあなたにとって印象に残っているエピソード同士を、ここで、文章の併置として実現したって感じ?

h ちょっと、難しいことはわからない。でも、これを書けば終わるんだよ。絶対。まあ実際は、《おもいだしている。》という言葉で終われば、なんでもよかったのかもしれない。

山本 ここでは、《友人の祖父が〜》から始まるエピソードがまずあって、そのあとに、直接は関係のない、鼻を折ったというエピソードが、文章として併置されているわけだよね。そして併置されることを許しているのは、(友人の名前)ちゃんの存在であり、かつ、その(友人の名前)ちゃんと親しくしていて話を聞いてきた、書き手たるあなたの存在である。あなたが(友人の名前)ちゃんと接する中で、(友人の名前)ちゃんを通して感じていたエピソードの連関のようなものを、ここでテクストの配置として実現しているわけよね。

ただ、読み手は、そういう情報を知らずに、まずテクストに接する。そうすると、祖父とのエピソードと、鼻を折ったエピソードが、文として併置されているがゆえに、両者は、なにかしらの関連性を持っているものとして読めてくる。それはイメージの照合というか、双方が互いに厚みを獲得しているというか……

これは、単なるコラージュや偶然性みたいな話ではなくて、フィクショナルにテクストのなかに立ち上げられる或る個人、〈語り手〉、いわば「私」みたいな存在に関わる問題なの。一つのテクストのなかで、文と文が近接されることによって生じる、それ以前にはありえなかった(想定されなかった)強引な必然性や、そこから供給されるイメージの厚みみたいなもの。もうすこし言い換えれば、個々の出来事には還元できない因果関係、かな。それらは、〈語り手〉、「私」の問題とつながっている。

h その因果関係っていうのは書き手のなかでは繋がっている因果関係なわけでしょう、完全に。(友人の名前)ちゃんがどちらも関わっているという感じで。

山本 書き手の思考だよね。

h でもそれは、ここのなかには生まれているのだけれど、なぜ生まれているかはわからなくて、ブラックボックスみたいになっている。そこで書き手っていう存在を考えると、つながって感じられるって話?

山本 ただそれは同時に、書き手というブラックボックスを用意すればこの飛躍が実現できますって感じには、還元しきれなくて、このテクストの表面上の配置において、分解したかたちである種のフィクショナルな必然性が、露呈していると考えられるべきだと思う。

h だって、ここでわたしは嘘を書くこともできるからね。

山本 つまり、実際の書き手はどうとでも失敗できるしでたらめになることもできる。でも、ひとたび作品として提示されると、そこには、強烈な必然性を身にまとったフィクショナルな〈書き手〉が、テクストの表面上の配置において露呈されていると考えられてしまう。ここでの、テクストの配置の必然性と書き手側の思考の傾向みたいなものの、不可思議な対応関係の構築・実現が、大きな問題だと思う。

そして重要なのは、こうしたテクストの必然性と書き手側の思考の傾向みたいなものの対応関係は、読み手だけでなく、書き手自身のなかでも、日々の書き直しの過程を通して、生じているはずのものなのね。つまりは、「制作者が制作過程でさらされている環境」としての、フィクショナルな〈書き手〉。

だからこそ、すこし見方を変えて言えば、書き手や書く思考というブラックボックスの内部が解体される糸口が、テクストの配置関係の詳細な分析を通して得られる可能性があると言える。それは単なるテクストの表面的なレベルだけの話ではない、制作過程や制作を行う身体にダイレクトで関わる問題なんだ、と言える。

そしてまた、テクストの分析の話で言えば、同時にもちろん、テクスト表面だけだとわからないことも、分析の糸口がなかなか掴めないことも、多い。糸口を見つけるためだけに膨大な時間がかかっていては、いつまでたっても進展はない。だから、書き手に今みたいに制作過程についてしっかり話を聞いてしまって、それからさらに他の分析者が読んでいくことで、ブラックボックスの内部が速くかつより十全にはっきりしてくる、ということもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?