【講演記録】第1回「言葉の踊り場」(Part1)いぬのせなか座連続講義=言語表現を酷使する(ための)レイアウト(試読用)

(※この記事は、試し読みのための無料版です。全篇をお読みになりたい方は、こちらからお買い求めください。)

2018年6月23日18時から三鷹の上演スペースSCOOLで、いぬのせなかの連続講義が始まりました。第1回は「言葉の踊り場」と題して、日本語による現代詩を題材にした講義を行いました。その講演記録を公開します。第2回は、2018年10月13日18時から開催予定です。

開催概要

いぬのせなか座 連続講義=言語表現を酷使する(ための)レイアウト

第1回「言葉の踊り場」 SCOOL 2018/06/23

もくじ(ぜんはん)

1.はじめに

2.日本語の詩の誕生

3.内面のリズム

4.内面を排除する純粋性

5.言葉の、間接的な物質性と詩の奥行き

6.詩作の近傍で組織される改行効果

7.改行の独立性

8.改行行為における潜在的なもの

9.「空白」を作り出す連=視点の強い断絶

おしながき(こうはん)

●「内面」と「紙面」の中間で組み立てられる言葉

●身体運動/運動表象としてのリズム

●図と地と私の入れ子構造を巡って、「部分的なもの」を読むこと

※「おしながき(こうはん)」は、(ぜんはん)が大変な白熱と展開を抱えた議論を生み出したため、第2回に持ち越しになりました。――板書係より

当日のレジュメ

こちらからご覧いただけます。

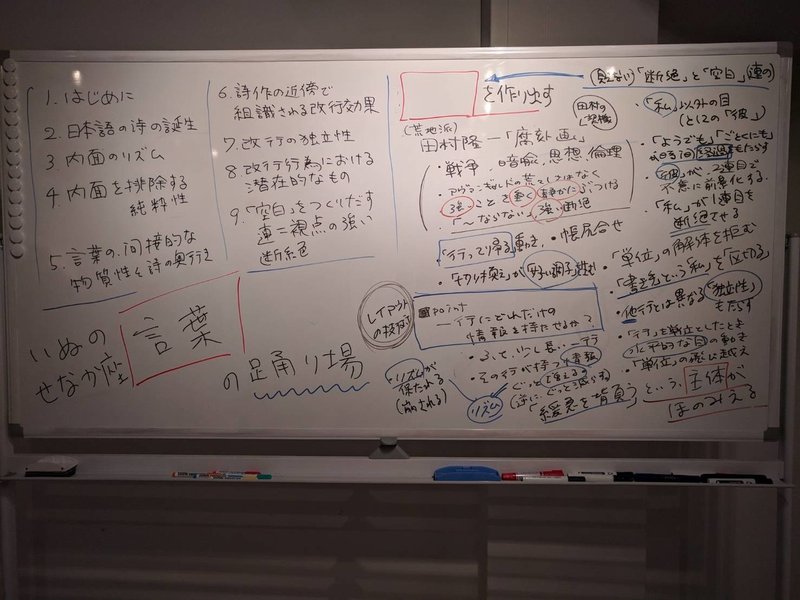

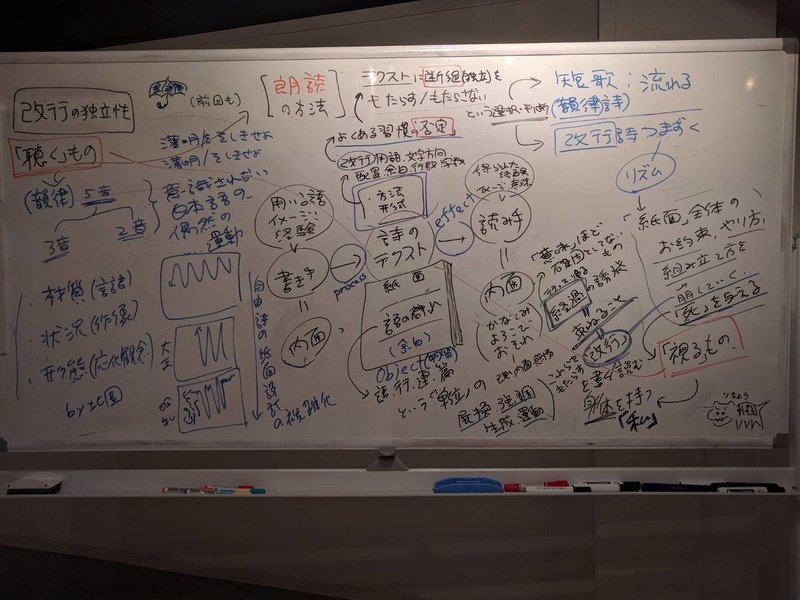

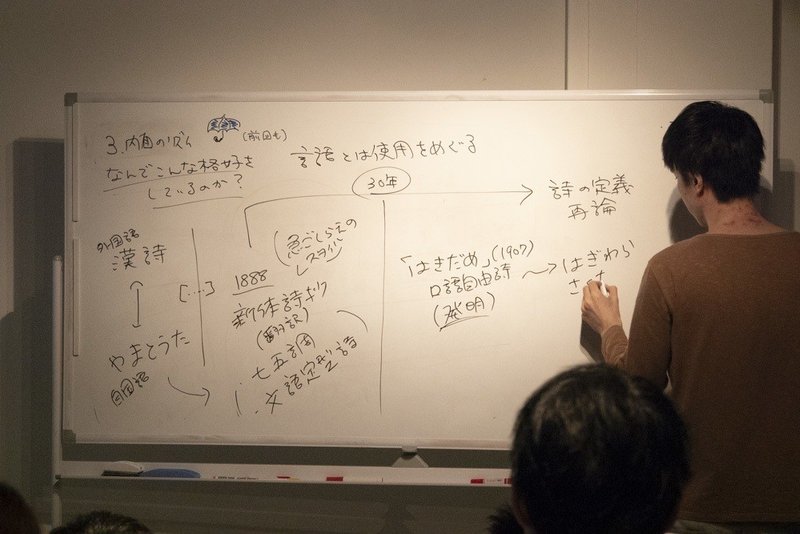

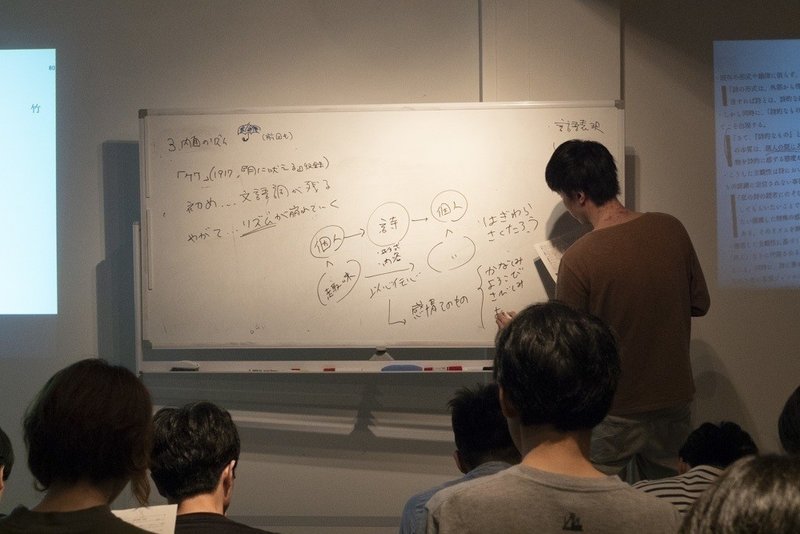

終了後の板書

(撮影:なまけ)

会場写真撮影

佐藤駿さん(犬など)

0.まえおき

鈴木 どうも、いぬのせなか座です。よろしくおねがいします。

なまけ よろしくおねがいします。

鈴木 きょうはお足元の悪いなか、お集まりいただき、ありがとうございます。昨年の10月末に、ここSCOOLで、佐々木敦さんの『新しい小説のために』の刊行記念イベントに出演させていただいたんですが、そのときもものすごい土砂降りだったんですよね。

なまけ だれか雨人間がいるのかもしれないですね。

鈴木 いぬのせなか座は、山本浩貴+h、鈴木一平、なまけが集まって、2015年の春に立ち上げられたグループです。活動の中心に、座談会を置いています。この座談会は、会って話をしてというかたちではなく、GoogeDriveを用いて、メンバーのそれぞれがバラバラな時間と場所にありながら、同一のテキストファイルを同時に編集していく、という形式のものです。これまで8回発表していますが、それ以外にも機関誌として『いぬのせなか座1号』『いぬのせなか座2号』を発行したり、現代詩手帖、美術手帖、文藝、ユリイカなどの各種雑誌への寄稿や、青年団リンク キュイ、アムリタのアフタートークなどを行ってきました。

ぼくの前にいるのがなまけで、ホワイトボードを挟んで向こう端にいるのが、山本とhです。

なまけ 新メンバーも加入しました。

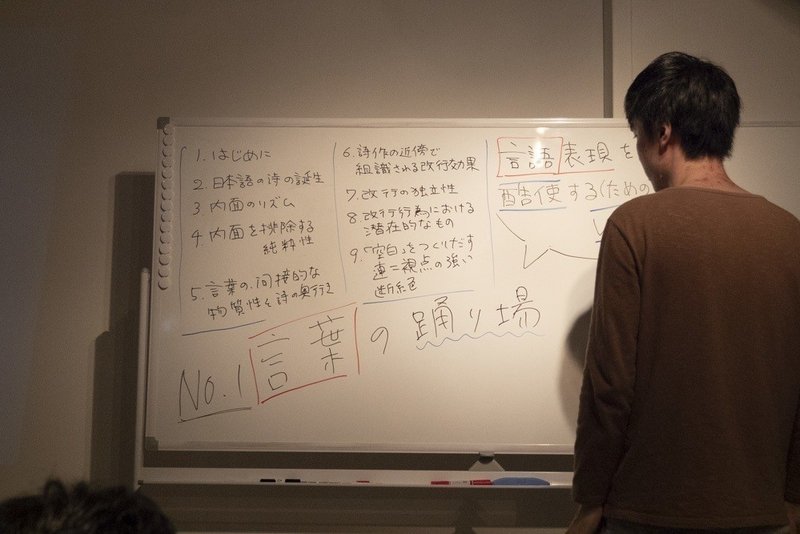

鈴木 いまそこで板書をしているのが、今年の5月にあらたに参加した、笠井康平さんです。いぬのせなか座での活動を開始するにあたって、『私的なものへの配慮No.3』という、詩とも小説ともつかないテキストを発表しまして、各所で話題にしていただいております。本日は物販も行っておりますので、手にとっていただけるとさいわいです。

さて、今回は連続講義の第一回目「言葉の踊り場」です。みなさまのおてもとにレジュメをお配りしていますが、これは、昨年の7月に青山スパイラルで行った『詩はなんでこんな格好をしているか』というイベントにあたって作成した資料をもとにして、より〈レイアウト〉という概念をあきらかにしていくために書き直しを加えたものです。今回はこのレジュメに沿って詩の話をしていきます。連続講義は毎回テーマや取り上げるジャンルを変えつつ、言語表現とそこにおけるレイアウトとはなにか、ということについて話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

第一回目の講義の構成ですが、みなさまからむかって左手のスクリーンには、私の手もとにある端末から詩の画像をうつしつつ、右手のスクリーンには、山本の手もとでのレジュメへのメモ書きや本の一部がiPhoneでうつされています。まん中には、ホワイトボードが置かれていて、笠井が講義の内容を板書し、図解していきます。詩が見にくいという方がいらっしゃいましたらご自由に移動していただいて、見えやすい位置から見ていただければと思います。

言語表現というものを巡って、まずは詩について、詩の歴史ないしは実作をベースに話をしていきましょう。

1.はじめに

鈴木 言語表現というものは言葉、言語というものを基礎素材としてつくられ、発表され、読まれる表現のジャンルを意味します。俳句や短歌、小説といったさまざまなジャンルのうちのひとつに詩は含まれますが、そもそもの前提として、言語とはどんな素材で、それを用いて表現をおこなうとは一体どういったことなのか。「言語表現」という言葉には冗長な印象を受けるかもしれません。言葉を使ってなにかを表現すること自体がそもそも言語の役割なのだから、あえて「表現」とつけ加える必要はあるのでしょうか。

言語というものを扱うとき、紙面に掲載された、目の前のそこにある言葉のみを対象にしていると理解されがちです。言語とはなにかという問いに立ちかえると、語や文字は相手とコミュニケーションをとるためのものですから、それ自体は言語の部分的な側面でしかありません。当たり前のような話ですが、言語とはなにかという問いが発せられるとき、そこには問いを発する人間の思考や状況も含まれておりますし、発話ひとつをとっても、それに至るまでのプロセスによって意味が変わってきます。言葉を使用する行為、言葉を使用する過程そのものであり、言語使用こそが言語なのだと言えます。たとえば、目の前にある光景を複数人がそれぞれ描写する際、おのおのの書き手によって書かれる対象とその順序、そこで注目される細部はほとんどの場合異なります。できるかぎり客観的に描写するよう心がけてもそうした不確定要素は残り続けます。これは空間描写に対して言語表現が時間的な推移、選択や順序を介入させてしまうという問題もそうですが、書き手の存在が常に言語表現につきまとうからでもあります。そして、こうした書き手の判断は書かれた言語を読む限りでは、想像的に措定されるしかないものです。

単に紙面に掲載された言葉にも、そこに書かれたほかの言葉との関係以上に、それを使用した書き手やその人が属していた環境、時間というものが織り込まれていますし、あるいは言葉を並べるにあたって生じる紙面との関係においても、言葉以外のものとして見なされがちな要素が状況、環境の一部として参照される。つまり、言語を用いた表現ジャンルは、そこに書かれた言葉以上のものを常に抱え込まざるをえない。言語表現とは、言語が表現され、言語によって表現される言語の周囲を用いた表現ジャンルなんですね。あらためて言語使用そのものの問題に立ち返ることで見えてくるのは、わたしたちがふだん用いている言葉が芸術表現として酷使されるなかで、表現における根本的な原理をさらに推し進めていきながら、単に言葉と見なされてきたもの以上のなにかへと、その質をくり上げていく過程です。

さて、言語の使用をめぐる言語表現のジャンルは今日、小説や俳句、短歌とさまざまなかたちで成立しておりますが、そのなかでも言語というものの性質を徹底的に使いつぶすような、ほとんど意味のとれないようなことばとして書かれてしまい、かつそれがふつうの文章として書かれるものよりも、極度に配置にこだわったかたちで書かれるものが詩であると、ひとまず考えてみることができるでしょう。

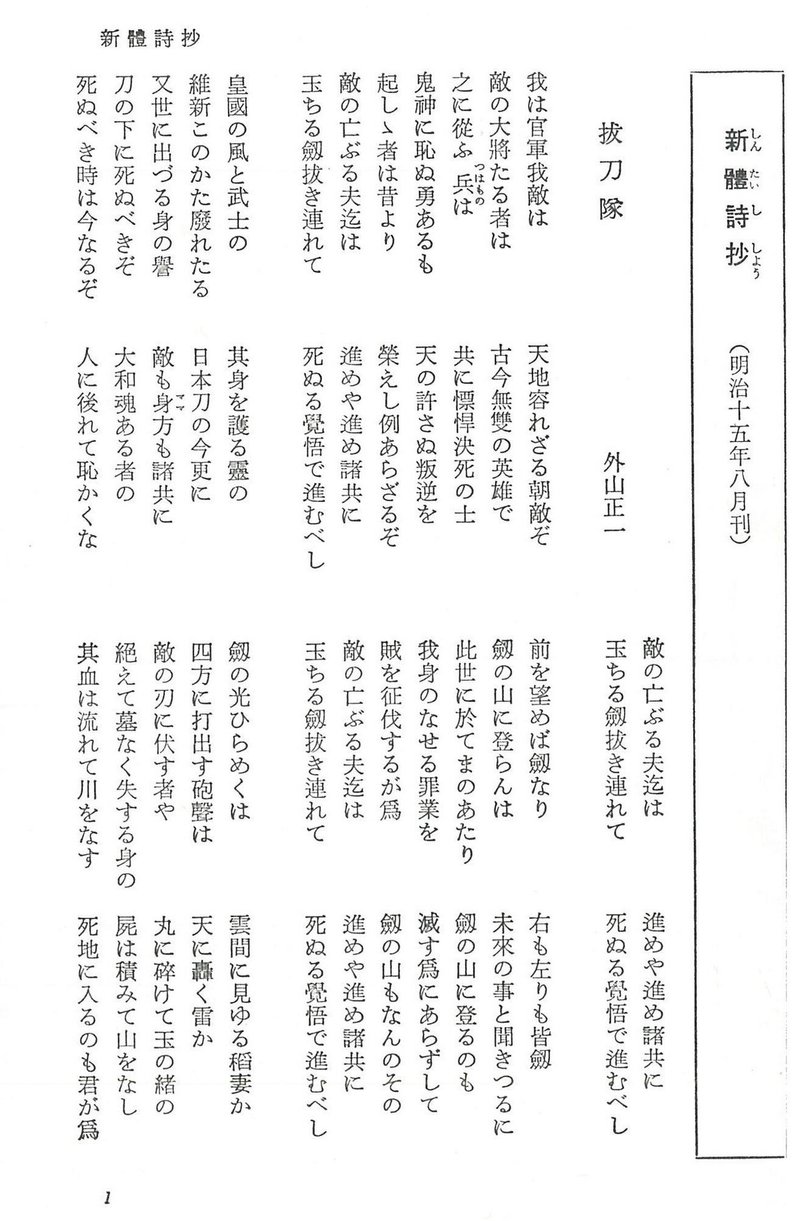

2.日本語の詩の誕生

鈴木 さて、日本において今日言われるような「詩」というものが書かれるようになったのは、短歌や俳句と比べるとそれほど昔のことではありません。というのも、日本語において「詩」という語は、長いあいだ漢詩を意味していました。わたしたちにとってより身近な形式を持った詩がはじまるのは、1882年の『新体詩抄』からでした。これは外山正一・矢田部良吉・井上哲次郎による海外詩の翻訳とそれをもとにした実作からなる詩集で、ここから日本近代詩の基本的なフォーマットが提案されました。ひとつ読んでみましょう。《我ハ官軍我敵ハ 天地容れざる朝敵ぞ/敵の大将たる者ハ 古今無双の英雄で》(出典:「新体詩抄 初編」(国立国会図書館デジタルコレクション)コマ番号28)。

出典:「抜刀隊」(『新體詩抄』所収)

口に出してみるとすぐにわかるのですが、この詩はいわゆる七語調といいますか、七音と五音の組み合わせで詩の言葉が構成されています。使用される音数が決まっていて、節をつけてうたうことができるような、古風な印象を与えますね。翻訳の対象になった海外詩は押韻・リズムが非常に意識されて書かれているものの、そのままでは日本語に輸入することができなかったんです。なので、とりあえず急場をしのぐために長歌の節回しを参考に翻訳したわけですが、それによって詩は当初、文語体かつ定型で書かれるものだと認識されてしまうことになります。『新体詩抄』以降、この翻訳をもとに文語定型詩というものが書かれていきます。

しかし、文語定型詩のフォーマットが詩を定義付けていた期間は三十年ほどで、そこから急激に口語化が推し進められます。1907年に発表された川路柳虹の「塵溜」は、文語ではなく口語で書かれた七五調に限定されない形式、いわゆる口語自由詩の先駆けでした。

なまけ 「塵溜」はネットで調べると全文読めます(参考:「気絶した詩人」)。

3.内面のリズム

鈴木 漢詩から新体詩、文語定型詩へと至り、さらにその定型を逸脱する口語自由詩が登場する。この30年におけるめまぐるしい変化を経験し、詩とはどのようなものであるかが問われるようになります。どうすれば詩というものを定義できるのか。この問いは、現代まで続くながいながい悩みであるわけですが、文語定型詩を批判し口語自由詩を展開しようとした運動のなかに、萩原朔太郎がいます。改行詩のフォーマットも、定式化できる韻律(七五調)も、口語自由詩には不必要なもの、かりそめのものでしかないと彼は言います。

いっぽうで彼は、日本語の言語表現において、短い行が横続きにつらなるレイアウトがはじめて開拓されたと新体詩を評価してもいます。これは重要な指摘です。そもそもは日本語圏の外にあった、他言語の表現ジャンルとしての詩を日本語へと移し替える過程において、日本語圏の言語表現には用いられてこなかった「改行」が言語操作をめぐるひとつの技術として出現し、紙面の上部に文字の連なりが配置され、下部に余白を湛えるレイアウトがデザインされた。じっさいは『小学唱歌集』などにも前例は見られますが、詩という表現を他の言語表現と区別するにあたってこのフォーマットが問題となり、詩人はそれに対してどのようなアプローチをとるかが議論になりました。

口語自由詩こそ詩であると定義するにあたって、萩原はどのように考えていたのか。『月に吠える』のなかから「竹」という詩を見たいと思います。

出典:萩原朔太郎「竹」(『月に吠える』所収)

鈴木 《光る地面に竹が生え、/青竹が生え、/地下には竹の根が生え、/根がしだいにほそらみ、/根の先より繊毛が生え、/かすかにけぶる繊毛が生え、/かすかにふるえ。》と、七五調、ないしは定型感が改行のなかに見え隠れしておりますが、三行目あたりからそのリズムを崩すように進行していきます。《根が生え》あたりですね。四音が混じりはじめ、七五調を基調としていた定型のリズムに負荷がかけられる。そもそも七五調の基礎となる五音と七音はそれぞれ三音、一音の休止によるタメを含んだ八音の拍子を形成する点から日本語の韻律に貢献しやすいとされていますが、《根が生え》や《ほそらみ》といった四音の語は同数の休止を必要とするため、八音のフレームが機能しにくくなります。また《ほそらみ》の行は中心にある《しだいに》の位置が不安定で、これが《根が》と組み合わさって六音・四音の突っかかるような調子か、もしくは《ほそらみ》と組み合わさって二音・八音のだらっとした調子をつくる、ゆらぎを含んだ行です。

しかし、萩原にとってこうした音数律の解除は口語自由詩のプログラムではありませんでした。彼は『詩の原理』のなかで、既存の形式や韻律に依らず、書かれたものから産出される形式=リズムを、詩において根源的なものととらえています。

「詩の形式は、外部から借用されたものでなくして、内部から生み出されたところの、必然のものでなければならない。換言すれば詩とは、詩的な内容が詩的の形式を取ったものでなければならない」萩原朔太郎『詩の原理』(1928)

詩を書くのに先立って形式があるのではなく、詩を書くなかで、書かれていく内容こそが形式である。さきほど話した詩のフォーマットについての議論にふり返りますが、萩原は『新体詩抄』以降用いられてきた改行形式は「外部から借用されてきたもの」として、改行があれば詩になるという視点に対して否定的なスタンスを取り、さらには音数律にも詩は寄りかかるべきではないと考えます。萩原は単調な等拍がくり返される日本語の韻律には音数律しかありえないといいつつ、単なる定型の延長としてではない、私の内的な確信に基づいて書かれ、定式化できないものとしてあらわれるリズムを提唱します。この「内的な」という位置づけは、「詩的なもの」が外在的な客観物としてあるのではなく、私にとって詩的に感じられるかどうかという主観性においてこそ出現するものであるという視点を導きます。つまり、私にとっては詩的に感じるが、他人にとってはそうではないかもしれないという現象が起こりえると。

「さて、『詩的なもの』とは何だろうか?〔…〕すなわち何が詩的であるかは、全く個人の趣味によって決定する。〔…〕詩的の本質は、個人の側にあって物の側に存しない。〔…〕故に質問のかかる所は、詩的が何物であるかと言うのではなくして、 物を詩的に感ずる態度が、何であるかと言う点にかかっている。」萩原朔太郎『詩の原理』(1928)

このあたりはちょっと悩みどころですね。突き詰めると私が詩的だと感じたものでも時間がたってあとで見返すとそう感じられなくなったり、ある瞬間の詩的だと感じた経験が、一方で本当にそうなのかをたしかめられない可能性もある。「私の感覚を離れて外化できないもの」が私の感覚の外、つまり書かれた詩においても担保できないのではないか、というジレンマにつながってしまい、けっきょく後期の萩原は五七調へ回帰していきます。

こうした主観性は詩において明確な対象物を持たないので、「以心伝心」として感知されると述べるほかはありません。感知、または以心伝心が行われることではじめて詩的なものとして読まれうる詩。

「私の詩の読者にのぞむ所は、詩の表面に表れた概念や「ことがら」ではなくして、内部の核心である感情そのものに感触してもらいたいことである。私の心の「かなしみ」「よろこび」「さびしみ」「おそれ」その他言葉や文章では言い現わしがたい複雑した特殊の感情を、私は自分の詩のリズムによって表現する。しかしリズムは説明ではない。リズムは以心伝心である。そのリズムを無言で感知することの出来る人とのみ、私は手をとって語り合うことができる」萩原朔太郎『月に吠える』(1917)

『月に吠える』の序文でこのように書かれた文章がありますが、こうした言語による外化不可能性について、彼は「不幸な狂水病者」というたとえ話を持ち出します。ざっくり説明すると、水が非常に苦手になる病気があって、それにかかった人間は水が怖いということについては説明できるけれど、どんな具合に怖いのかは伝えることができないと。言葉には「どれくらい怖いのか」を説明する力はあっても、怖いと感じることそのものを伝達できる力はない、というわけですね。しかし、詩はそうした「言葉では説明できないもの」を伝える技術であると。この頃から詩は言葉では説明できないもの、あるいは端的に言葉ではないものを言葉のなかに、あるいはその周囲に配置する表現ジャンルとして捉えられるようになります。そして、そこでは強く制作者や読者の「内面」が酷使されます。萩原は形式がもつ視覚性や音数律に由来しない、自身の内面と深く結びついたリズムを、詩の根源的な要素として考えたわけです。

(※この記事は、試し読みのための無料版です。全篇をお読みになりたい方は、こちらからお買い求めください。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?