空想文庫の表紙を作ってみた②

下記のルールで今回も制作しましたが、昨年行った文学フリマが楽しかったので、自分も出店してみたいと思い、今回はお題から物語も書いてみました。初めて書いたので温かい目で読んでいただければと思います。

空想文庫ルール

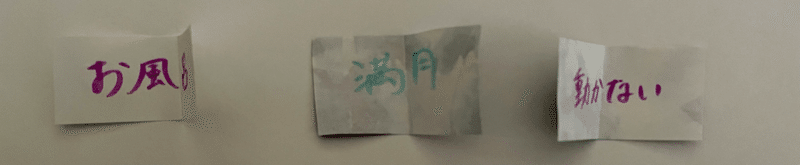

くじ引き結果

今回、引いた言葉が「お風呂」「満月」「動かない」

「お風呂の満月は動かない」をタイトルとして表紙と物語を作って行きました。今回は文庫サイズではなくB6サイズを想定してみました。

空想文庫の表紙と物語

いったい、いつになったら月へ行けるのだろうか。なんて、本当はもう届かない事を知っていた。ぷかぷかと浮いて、流れに身を任せて、たまに、岩や滝や荒波を乗り越えて、どこまでもぷかぷかと、どこまでも真っ直ぐに、このまま流れていたら辿り着くと思っていた。仲間もたくさんいたけれど、一年、〇年と、年を重ねるごとに、みんな月の存在を忘れて違う道から遠くへ流れて行った。ひとりぼっちで、ぷかぷかと浮いているうちに、私はいつの間にか流れが止まっていることに気付いた。――ああここは実家の浴槽か。知らぬ間に家へ帰って来たらしい。借りていたアパートよりも冷えなくて、中庭を見渡せる大きな窓から外の光が入り、広々としたお風呂で、子供の頃から湯船に浮かぶ月が好きだった。いったい、いつからここにいたのか。「今日はご飯を食べたら?」浴槽に浮かぶ月が私に気を遣って聞く。ほっておいて欲しくて、要らないとだけ返した。浴槽から掬った月はポロポロと子供の時と同じように手から溢れ落ちた。

*

朝が来て、昼間になり、夜が来る。それを何回も繰り返しても、私はまだ浴槽で浮いていた。張り付いた服が鬱陶しと気付いたのは三ヶ月目の昼だった。脱いでしまおうと思っても、体に服がピッタリとくっついて動いてくれない。まるで体と一体化しているんじゃないか、それか、意思を持ってくっついているんじゃないか、って、思うくらい、動かない。あたふたしている内に黄色い洋服がほんのり赤く染まり、夕方になっている事に気付いた。ああ、もうそろそろ、月が見えるんだ。なんて思ったら、なんだか億劫になって来て、服を脱ごうとするのをやめた。そんな簡単な事も出来なかった私を嘲笑うかのように、その日の夜は沢山の星が機敏な動きで流れて行った。浴槽の月は羨ましそうに星達を眺めた後「ねぇ、少しだけ出てみたら」と心配そうな声で言う。今日はもう何もやる気が出なかったから、その声は聞こえないフリをした。

*

私が実家の浴槽で浮き始めてから十ヶ月が経ったらしい。らしいというのは、数える事をやめた私の代わりに、浴槽に浮かぶ月が教えてくれるのだ。「今は新月だよ。」「今日、太陽が驚いて、泣いてしまったよ。」「明日あの星の子供は土星の方へ行くみたいだ。」とか他にも教えてくれるけれど、空の事情なんて、よく分からないから、私は生返事で、へぇ、そうなんだ、そっか、としか返さない。それでも浴槽の月は私に話しかける。本当は、――本当はいつまでそこで浮かんでいるつもりなんだって言いたいんじゃないの。そんな、ひねくれた言葉を飲み込んで生返事を繰り返す。「ねぇ、君はどうしてもう一人のボクを追いかけるの。」浴槽の月が不貞腐れた様子で聞いてくる。急にそんな事を聞くから驚いたけれど、好きだから。と答えはすんなりと口から零れた。答えは昔から変わらない。好きだから、もっと、近づきたくなったんだ。どうして好きなのかも分からなくなったくらい、もはや体の一部となっていて、でも、でも月を好きなのは、私だけじゃなかったから、私より魅力的な人を選んだんだ。「そうやって君は君を捨ててしまったんだね。」浴槽に浮かぶ月は非難するように続ける。だって、私じゃダメだって、皆も言っていた。なのに、やめられなくて、ずっと流れるまま月を追っていた。月になるため、どんな障害も乗り越えるのが正しいと、それが私じゃなくなっても正しいと、そう思っていた。もう嫌だ。本当はもう違う道を流れたい。「君は嘘つきだ。また気付かないんだね。」浴槽に浮かぶ月は、今まで聞いた事のないくらい冷たい声で言った。「今日は一〇〇一回目の満月だよ。どうするの。」

「違うよ、気付いてもすぐに見失っちゃうんだ。」浴槽で浮かんでから初めてちゃんと返事をした気がした。

*

夜が通り過ぎ、朝が流れて来ても、私を映す浴槽の水面にはニセモノの満月だけがユラユラと、迎えを待っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?