検察の次は種が話題!種苗法ってなんなのよ?

とある市町村のお仕事で2日間で50記事のリライトをやってくれって依頼が来ててんやわんやしてた編集長です。リスクヘッジとかちゃんと取りたいなと、最近は思います。思うだけですけど。

さて、そんな無茶ぶりの仕事を終えて、大好きな?Twitterを開いてみると「種苗法(しゅびょうほう)」が話題になってました。なんでも自前の種を作ることが出来ないとかなんとかで、検察庁の定年改正に次ぐ悪法だと騒がれているあれです。

安倍首相は「日本を取り戻す」どころか、このコロナ禍に紛れてトンデモナイ仕掛けを行っている。まさに売国へのトリガーとなる種苗法改悪だ。見逃してはならない。多国籍アグロバイオ企業から農業従事者と国民を守らなければならない。種苗法案の改悪に断固反対の声を上げよう。日本を売るのを止めろ。

— 一水会 (@issuikai_jp) May 18, 2020

もともとはこのTweetから。種苗法と検索すると農林水産省のHPにわかりやすく解説が載ってました。賛成も反対もそれぞれに意見があります。当たり前なんですが、では農林水産省発信の法改正の原案は何を言っているのか?これを少し読み解いてみます。

種苗法は悪法か?何がここまで批判されてるのか?

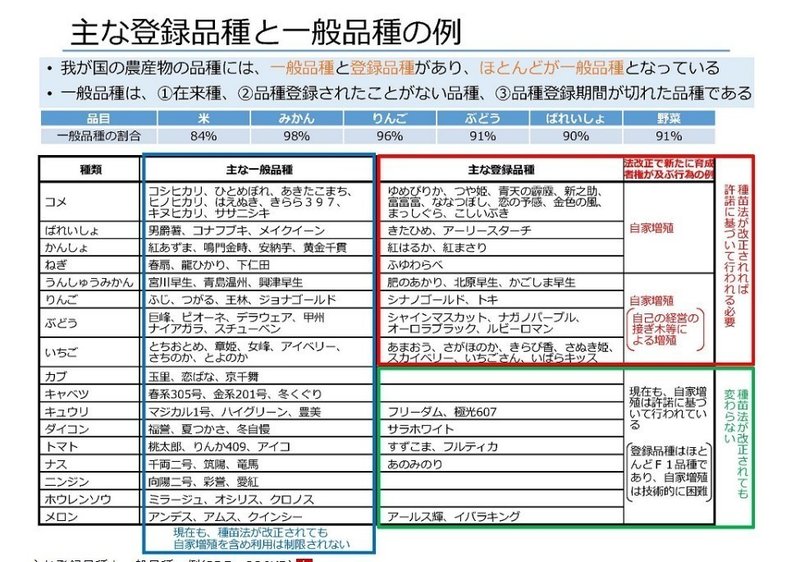

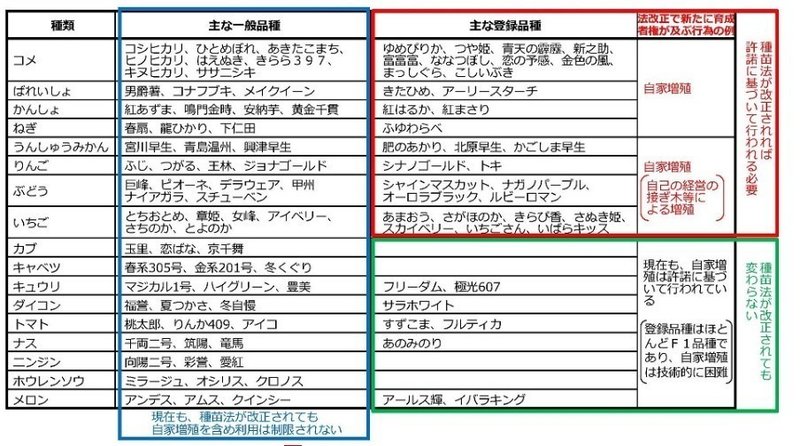

引用:農林水産省

わかりやすく一覧表になってました。元ツイートの示すところ(反対の論点)は…

多国籍アグロバイオ企業から農業従事者と国民を守らなければならない

と記されています。

確かに昨今の農薬問題や日本ブランドの流出問題など、農業の周りを見てみるととても農産者にとって保護されたりブランド牛を扱う畜産家は大打撃を受けています。特に和牛は中国で「神戸牛」や「近江牛」といった国際商標を取得されてしまい、オリジナルが中国にあるかのような扱いを受けています。

また、米に至っては魚沼産コシヒカリの種が輸出されて、中国や韓国で生産されています。そして和牛と同様に商標も取られてしまっています。

農林水産省はこの事態を受けて種苗法の改正に踏み切ろうとしています。いいですか?輸出事項の厳格化に踏み出したのであって、種を作れない、海外の種子メーカーから購入しなければならないとは一切記載されていません。

よくある質問から引用すると…

Q.なぜ種苗法を改正するのですか。

A.農業者の皆様に、優良な品種を持続的に利用してもらうため。

第三国で種が輸出され生産され、現地の品種として産地化された例(オーストラリアのさくらんぼ)や先に上げた商標も同様。事例を踏まえて国内で品種開発が滞ることも懸念されるので、より実効的に新品種を保護する法改正が必要と考えているとあります。

Q.自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。

A.現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません。

一般的な品種とは先に載せた表のこと。この中にはコシヒカリなどの日本ブランドも含まれています。よく読むと種を作るためには許可が必要との記載がありますね。

で、今回の種苗法で改正され、種の生産に許可が必要になる品種が追加(赤枠)されます。

また、家庭菜園で種を採ると法律違反になるみたいな意見が散見されますが、これは全くのデマ。家庭菜園まで法律に絡められたらたまりませんよね?

概要を読むまでもなく、この改正案を反対している方は全く農林水産省の発表している概要やこのページを読まれてないのではないでしょうか?反対する前に、何が変わるのかを先ず自己理解しないと…良くなる世の中も良くなりせんね。

最後に、この県に関して農林水産省の問い合わせ先が記載されてましたので転載しておきます。

よろしければサポートお願いします。サポート頂いたお金は全額取材やメディア運営費に宛てます。