潜伏キリシタンは宣教師に再会した

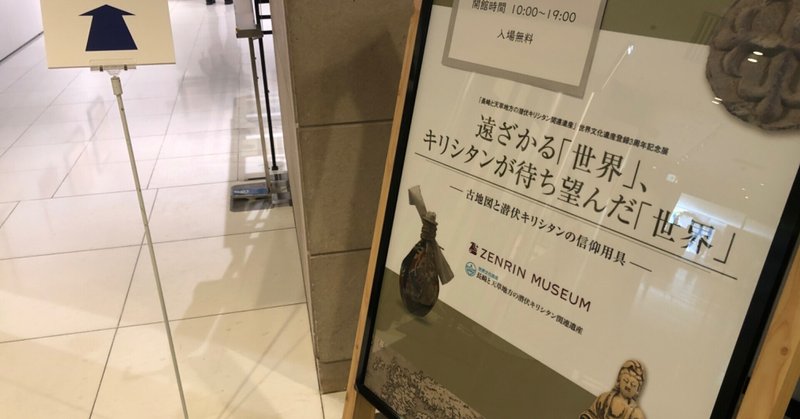

情報をいただいて、渋谷のBunkamuraギャラリーでやっていた潜伏キリシタン関連の展示を見てきた。メインで「ミロ展」をやっているのを横目に、15分もあれば一通りは見られる無料の小規模展示だったが、たっぷり1時間超えて滞在してきた。

日本にキリスト教が伝わり、信者が増え、キリシタン大名が現れ、西洋に少年使節が派遣され、禁教され、迫害され、潜伏したキリシタン(「隠れキリシタン」という方が馴染みがあるのだが)

僕はプロテスタントなので、キリシタンのことはカトリックの歴史として一歩引いて見がちだったのだが、今回は結構感情移入した。

キリシタン禁制の時代、彼らは長崎を中心に潜伏して信仰を守り続けた。

これがどれだけ稀有なことだったか。

幕末に鎖国が解かれ、各地に外国人居留地ができた。そして長崎の大浦に天主堂が作られた。するとそこに潜伏していたキリシタンが現れ、自分たちがずっと信仰を守ってきたことを宣教師に告白したという。

天主堂ができる、宣教師が来る、と聞いたときの彼らの気持ちを想像してみる。

開国したとはいえ、未だキリシタン禁制は解けていない状況である。

それなのに出てくる彼らの行動は、一見理解し難く、軽率なように思われる。

しかし最近、星野晴美さんの著書「みんな彗星を見ていた」を読んで感じたことがある。

それは、命が惜しいとか、怖いとか、そういう次元の話ではないということだ。

江戸時代初期の迫害の中、殉教することを恐れないキリシタンたちが大勢いた。彼らは信仰を捨てて生きながらえるよりも死ぬことを願った。苦しみを避けることより天国への望みを選んだ。

そして、迫害を逃れたキリシタンたちは潜伏した。

彼らは、いざとなれば殉教をも厭わない信仰を保ち続けた。

潜伏していたのは、告解を聞き、導いてくれる宣教師が国内に居なくなってしまったからだ。

そして200年が経ち、宣教師は再びやってきた。

彼らが待ちに待っていた宣教師が、自分の生きている時代に来た。

だから出てきた。出れば迫害されると分かっていても。

エジプト移住の後、奴隷になったイスラエルの400年間の後に現れたモーセ。

バビロン捕囚からの帰還後、沈黙の400年間(いわゆる中間時代)の後に現れたイエス。

潜伏時代の200年間の後に現れた宣教師は、これら聖書のメイントピックを彷彿とさせる。

現代とは全く違う、周りと遮断され、限られた生活空間の中でこのような待望の信仰を持ち続けたことに、驚きと尊敬を禁じ得ない。

聖書に日常的に触れ、どんな情報にでも接することができる現代の私たち。

果たしていざというときに、彼らのような世を恐れない態度を取ることができるのか。彼らほどに自分は天を待望しているか。

キリシタンの歴史と向き合った時間は、そんな自らの信仰と向き合う時間であった。

(展示は明日で終わりです)

遠ざかる「世界」、キリシタンが待ち望んだ「世界」ー古地図と潜伏キリシタンの信仰用具ー