みんなde Bousaiまちづくり!!

昨夜、メンバーでオンライン会議があり、改めて刺激を受けたので、今日は、北九州市の各地で進んでいる『みんな de Bousaiまちづくり』についてまとめてみたいと思います。

メンバーで切磋琢磨し、各地域の皆さんと頭を抱えながら進めてきている取組みです。

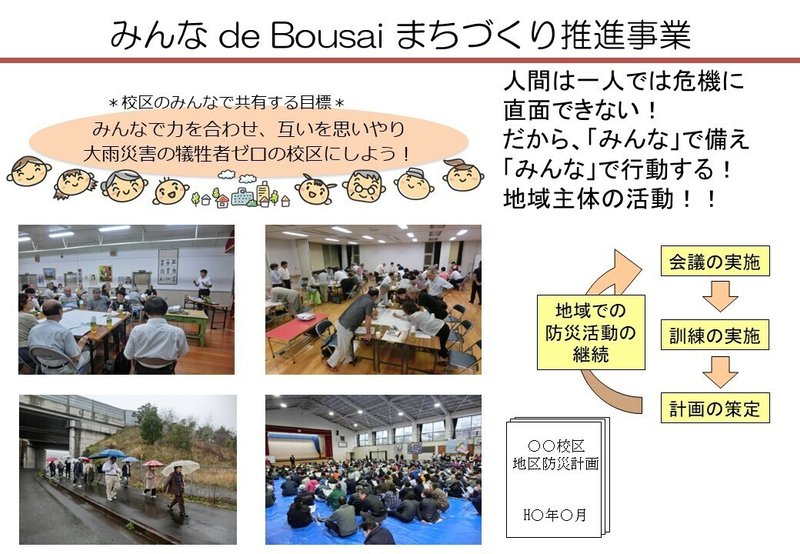

①どんな事業?

これは北九州市役所が進めている防災施策のひとつです。

概ね小学校区単位に『地区Bousai会議』を設置して、町内会の皆さんをはじめ、その校区の多彩な皆さんが会議に参加し、自分たちのまちの防災について話し合っていくものです。

最終的には、住民の皆さんの声をまとめた『地区防災計画』を作成します。

実戦的な避難の計画であったり、声かけや日頃の見守り支え合いの仕組み、また訓練やイベントなどの防災の取組みの継続方法について記載していきます。

②Bousaiファシリテーター

行政の進める施策ではありますが、行政が進行するのではなく、NPOや大学の先生、または民間のファシリテーターが進行役となります。(僕もその一員です)

現在、北九州市内で活躍のファシリテーターは13人います!

皆さんが最初から防災の専門家だったわけではなく、それぞれが勉強しながら、住民の方々と同じ目線や感想を持ちながら進行役を担っています。

コーディネーターやアドバイザーではなく、「ファシリテーター」と呼称しているのは、以下のような狙いがあるためです。

・話し合いを活発にすること

・意見を聴きだすこと

・計画づくりや合意形成へ導くこと

皆さんそれぞれが別の仕事を抱えながら、このまちのため、このまちの住民の命のため、各地で懸命に活躍されています。

(昨夜のオンライン会議を隠し撮りしました、怒られるかな(笑)参加できなかったメンバーもいます。)

③住民共通の敵「災害」!

このBousai会議では、主に、頻発する大雨災害から命を守るための行動について話し合います。

地域の特性によっては、災害の危険度の高い場所や低い場所という違いはあるものの、住民の皆さんの共通の敵である災害に対して、自分たちで出来ること、やっていきたいことを話し合っていきます。

様々な考え方をもつ住民が気持ちを揃えるためには『共感』が必要となります。

『防災』というのは、同じまちに住む住民の共通項になりやすく、この事業は『まちづくり』の性質を帯びています。

会議や計画の内容については、いつか細かくまとめてみたいと思います。

④災害“にも”強いまちを!『住民どうしの声かけ』

災害が起こりそうなとき、また、災害が起こったときに、とても大切なことは住民どうしの声かけです。

避難行動には腰が重たいものです。

自分は大丈夫と思ってしまったり、なかなかその一歩が踏み出せないものです。

命を守る避難行動が上手くいった事例では、往々にして住民間での声かけがあっています。

『大丈夫?』

『一緒に行きましょう!』

『ウチにおいで!』

そんな声かけひとつが、いざというときに命を守るようです。

一方で、災害が発生した後にも、安否の確認や、直後の不安の中での支え合いは、ご近所さんどうしのコミュニティの力そのものです。

こうした地域コミュニティの育みや促進はこの事業の大きなテーマです。

これは防災に限らず、生活のなかで、様々なところに活かされていくものと考えます。

⑤災害で、絶対に人が死なないまちに

災害は予期できないから起こるものです。

でも、大雨災害については、多少の予測がつきます。

声をかけあって、安全な場所で大雨を乗り切り、多くは今回も空振りで良かったねと言いながら、命だけは守っていきたいですね。

浸水や土砂災害でお家が被災したりしたら大変だとは思います。

でも、命だけは絶対に守る。人が死なない。そんなまちづくりを進めていきたいと思っています。

ただ災害を恐れるのではなく、地域住民が自分たちのまちを見つめ、自分たちの命を守るために考え、行動し、自分たちの住みよい暮らしをつくっていく。それは自分たちのまちへの愛着を一層深めていけるものと信じています。

今年度の取組みはコロナ禍で足踏みしていましたが、「やれることをやっていこう!」と昨夜皆さんから刺激をいただきました。

今年度はまた新たなトライ!が始まります。

いただいたサポートは、NPO法人好きっちゃ北九州の活動費に、大切に活用させていただきます!!