阿部賢一さんに聞く「生誕100年フラバルとチェコ文学の魅力」後編

2014年はボフミル・フラバル生誕百年! 『わたしは英国王に給仕した』『剃髪式』の訳者である阿部賢一さんに、翻訳者になるまでの経緯、フラバルとチェコ文学の魅力について伺いました。※前編はこちら

阿部賢一 あべ・けんいち

1972年東京生まれ。東京外語大学大学院博士後期課程修了。現在、立教大学文学部准教授。著書『イジー・コラーシュの詩学』(成文社)、『複数形のプラハ』(人文書院)、『バッカナリア 酒と文学の饗宴(共編著・成文社)。訳書に『プラハ』(ペトル・クラール著、成文社)、『プラハ カフカの街』(エマヌエル・フリンタ著、成文社)、『わたしは英国王に給仕した』(ボフミル・フラバル著、河出書房新社)、『火葬人』(ラジスラフ・フクス著、松籟社)、『もうひとつの街』(ミハル・アイヴァス著、河出書房新社)、『夜な夜な天使は舞い降りる』(パヴェル・ブリッチ著、東宣出版)、『剃髪式』(ボフミル・フラバル著、松籟社)、『エウロペアナ 二〇世紀史概説』(パトリク・オウジェドニーク著、共訳、白水社)などがある。

■生誕100年フラバルの魅力

――小説でいちばん最初の訳書は、フラバルの『わたしは英国王に給仕した』ですね。どういう経緯で翻訳したんですか?

阿部 映画の「英国王給仕人に乾杯!」の日本語字幕を監修という形でお手伝いさせていただいたときに、配給をしたフランス映画社の人が「阿部くん、これは訳しておいたほうがいいよ」って薦めてくれたんですよ。で、どこから出すというあてもなくずっと訳していたんです。たまたま映画を見た池澤夏樹さんがフラバルの原作に興味を持ってくださったと聞いて、3分の1くらい訳していた草稿をお見せしました。そうしたら池澤さん個人編集の世界文学全集で出していただけることになったんです。まさか世界文学全集にとりあげてもらえるとは思ってもいなかったので驚きました。

――『わたしは英国王に給仕した』は、百万長者を夢見る小さな給仕人の一代記です。訳してみてどうでした?

阿部 楽しかったけど、たいへんでしたね。改行が少なくて、ワンセンテンスも長いし。でも、『わたしは英国王に給仕した』を手がけたことで翻訳ってこうやるんだというコツが少し掴めた気がしました。この小説を18日間で一気に書き上げたフラバルのように、勢いが大事なんだなって。途中でわからないことがあってもいちいち止まらないで、とりあえず最後までいく。意外とあとからパッと思いついたりするんです。

――阿部さんから見たフラバルの魅力ってどんなところでしょう。

阿部 まず「語り」ですね。ありえそうにない話や信じられないエピソードを次々と連鎖させて語っていく。20世紀後半の小説は非常に理知的で、19世紀的な語りを相対化しようとするところがあったと思うんですね。例えばクンデラは、主人公とは異なる語り手を出してきたりするでしょう。でも、フラバルは19世紀でも20世紀でもおもしろい語りはおもしろいよねという感じ。で、何を語るかといえば、他愛のないことなんです。駄目な人間の愛らしさだったり、ランプのディテールだったり。

――ランプのディテールが語られるのはビール醸造所を舞台にチェコの人々の「新しい」生活を描いた『剃髪式』の冒頭ですね。ランプの細部だけでここまで話を膨らませるんだとびっくりしました。

阿部 フラバルはすごく記憶力がいい人だったそうなんです。タイプライターで書いた原稿を編集者に渡したあと、ビールを飲みながら「3ページ目の4行目を直しておいて」という感じで修正の指示をしていたらしい。現物は手元にないのに。ランプの場面もきっと頭のなかのメモリに入っていた光景を思い出して書いたんじゃないでしょうか。それから庶民的で偉ぶらない。ビール醸造所で育ち、大学卒業後は職を転々として、製鉄所や古紙回収所で働いていた。サッカー選手かと思うくらい、体格もがっちりしていたそうです。

――確かに登場人物は庶民的で親しみのわく人たちばかりです。

阿部 庶民的なものをリアルに描きながら、夢や回想、詩的なイメージが入ってくるところもフラバルの語りのおもしろいところです。しかも自分のスタイルに甘んじないで、晩年になっても実験を恐れなかった。例えば『新生』(※未訳)という小説は句読点がないんですよ。『剃髪式』は明るいですけど、『あまりにも騒がしい孤独』のように重い作品もある。いろんなタイプの小説を書いている人です。

■恐怖のコピペ人間

――ラジスラフ・フクスの『火葬人』は、どうして翻訳することになったんですか?

阿部 松籟社の「東欧の想像力」というシリーズで何か翻訳してほしいと依頼されたときにフクスがいいなと。編集者も「それでいきましょう」と即決でした。

――どういうきっかけで読んだんでしょう。

阿部 60年代とか70年代のチェコ文学はけっこう映画化されていて、『火葬人』も映画を先に見たんです。映画が素晴らしかったので原作も読んでみたらすごくおもしろかった。ホロコーストというシリアスなテーマを扱いながら、人間の軽薄さを描いている。禍々しくて怖いのに、ユーモラスな部分もあるんですよね。主人公のコップフルキングルという男に対して「なんだこのおやじは!」と思って(笑)。

――葬儀場の火葬人という職業に誇りを持ち、家族を愛する凡庸な男なんだけど、本名はカレルなのに妻にはなぜかロマンと呼ばせていたり、葬式の時刻表を自宅の壁に掲示していたりするんですよね。実際に訳してみていかがでしたか?

阿部 すごく楽しかったですね。コップフルキングルの人格は徐々に変わっていくように見えるけれども、根っこの部分は変わっていないことが訳しているとよくわかりました。彼は他人の発言を繰り返す人なんです。いい父親、いい職業人を演じているけれども、いろんな人の言葉を借用してその場を取り繕っているだけで、自分の頭では何も考えていません。コピペ人間なんですよ。

――コップフルキングルは他人の発言や考えをコピペしていった結果、ユダヤ人を差別するようになります。最後は本当に酷いことをするんだけど、どこか他人事と思えないところもあって。

阿部 会社員の問題とかも想起させるんですよね。佐藤優さんは「社畜小説」とおっしゃっていました(笑)。

――社畜小説(笑)。その後に翻訳されたミハル・アイヴァスの『もうひとつの街』はまた全然ちがうおもしろさがありますね。語り手の「私」が古本屋で手にとった本の秘密を探っていくうちに、もうひとつのプラハに迷い込む。すごく幻想的な小説です。

阿部 アイヴァスは留学中に現代文学のゼミで読んで、独創的な想像力に圧倒されました。イメージからイメージへ、どんどん増殖していくんですが、翻訳するときは、そのイメージを掴みとるのが難しかった。どうしてサメが出てくるのとか思うと止まっちゃうわけですよ。言葉遣いもおかしな自動筆記みたいなところがある。難易度の高い小説でしたが、幸い日本の読者にも受け入れてもらえました。

――プラハに行きたくなりました。

阿部 カレル橋の下とか覗きたくなりますよね。アイヴァスは次の作品も翻訳していて、10月に『黄金時代』が出る予定です。原書は2001年に出版されたものですが。

――どんな話なんですか?

阿部 大西洋に浮かぶ島が舞台です。プラハからその島にやってきた主人公が、ヨーロッパとは違う文明社会に遭遇します。文明の描き方が非常に想像をかきたてるんですね。例えばその島の時計は12の異なる香りのアロマが入った水時計で、人々はにおいで時間を判断する。また、滝の真ん中に「垂直のベネチア」と呼ばれる街があって、家と家の間が水の壁で仕切られているんです。

――おもしろそう!

阿部 前半はそういう異文化との出会いが描かれていて、後半はその島にある本の話になります。島には1冊しか本がなくて、しかも読む人が自由に加筆修正できる本なんですね。人が読むことによって内容が変わっていく本をどんなふうに記述するかというところが素晴らしい。

■歴史書でもあり物語でもある『エウロペアナ』

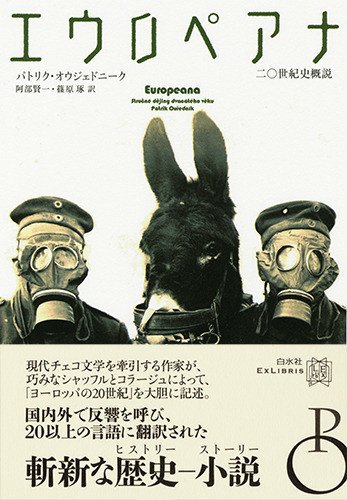

――10月が待ち遠しいです。その前にパトリク・オウジェドニークの『エウロペアナ』も出ました。

阿部 オウジェドニークって言いづらい名前ですけど、「公務員」という意味なんですよ(笑)。パトリク・公務員。70年代からパリに住んでいて、チェコ語でも、フランス語でも書いています。すごい碩学の人で、最初に出した本はチェコ語のスラング辞典です。チェコ文学をフランス語に、フランス文学をチェコ語に翻訳する訳者としても活躍していました。『エウロペアナ』は『黄金時代』と同じ、2001年に発表された作品ですね。副題は「二十世紀史概説」。20世紀のヨーロッパの歴史をさまざまな数字やスローガン、噂などを引用したコラージュによって概観しています。例えばバービー人形の発明の話があって、はじめはバレリーナや女優の格好をしていたが、女性の解放とともに教師や獣医、宇宙飛行士などの服装をするようになったとか。そのあと囚人服を身につけたバービーも出て強制収容所の元囚人たちが抗議したとか。いろんな言説をコラージュして相対化しているので、どこまでが虚構でどこまでが史実かわからない。歴史書であると同時に、物語でもあるような不思議な本です。

――「マスタード」「ブラジャー」「インターネット」……内容紹介に書いてあるキーワードの並びがすごいですね。

阿部 この節操のなさが20世紀とも言えると。

――今後はどんな本を訳したいと思っていますか?

阿部 たくさんいすぎて全部はとても挙げられませんが、アイヴァスの本はもっと訳したいですね。1冊訳すとげっそりして、3歳くらい年をとったような感じがするんですけど(笑)。小説だけじゃなくて哲学的なエッセイもおもしろいんですよ。クンデラのような語りをどんどん壊していく小説を書くイジー・クラトフヴィルという作家も訳したいひとりです。彼は親が亡命した人なので、幼いころに尋問を受けていたらしい。そのトラウマを作中でグロテスクな笑いに転化していくんですね。チェコの人ってつらいことをつらいと書かない。過酷な状況を笑うことで救いを見出していくのが、チェコ文学のひとつの大きな系譜かもしれません。

――確かに、暗さと同時に可笑しみがある小説が多いです。

阿部 小説じゃありませんが、今度、英国で教えている研究者が書いた『プラハ 20世紀の首都』という本を訳す予定なんです。その中で19世紀の首都はパリで20世紀の首都はプラハだというんですね。あんな暗い都市はないから、って。20世紀の100年のあいだに体制がころころ変わっている。スロバキア人と一緒にチェコスロバキアという国を作ったけれども、30年代末にはドイツの保護領となる。さらに第二次大戦、ホロコーストがあり、社会主義国家になって、「プラハの春」の挫折を経験し、ビロード革命がある……。そういうことをふまえてプラハの文化全般を論じていく本です。

――チェコ系、ドイツ系、ユダヤ系、ロマといろんな民族がいて。

阿部 第二次大戦後はドイツ人もユダヤ人もいなくなってしまって、ヨーロッパで最も民族的に純化されてしまったと言われています。いまではロマの人たちの迫害が大きな問題になっている。そうだ、ロマの側からチェコ社会を描いているマルチン・シュマウスという人の本も訳してみたいです。ほんとうにおもしろい本がたくさんあって、体が足りません(笑)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?