折本龍則「隠岐騒動と崎門学─農民による下からの尊皇自治」(『維新と興亜』第4号、令和2年12月)

尊皇自治の実践例

本稿では明治維新期に起こった隠岐騒動に着目する。隠岐騒動は、明治元(一八六八)年、徳川親藩の松平家松江藩の預所であった隠岐で起こった騒動であり、島の庄屋を中心とする農民たちが松江藩の郡代(代官)を追放して尊皇自治政府を樹立した。「騒動」とはいっても、尊皇の思想的根底に根差した運動であるから私的集団的利益を目的とする百姓一揆とは本質的に異なる。朝政快復、天皇親政を目的とした明治維新が現実には主として士族階級に主導された変革であったのに対して、隠岐騒動は同じ尊皇の旗印を掲げながら、武装した農民たちが主役になった点が特異である。筆者はここに、萌えたつ草莽(社稷)による尊皇自治の実践例を見るのである。

隠岐の尊皇

隠岐は、出雲の沖合に位置し島前島後の諸島からなる日本海の孤島である。我が国の国産み神話にも登場する大八洲の一つであり、平安時代には皇族や貴族の政治犯の流刑地とされた。承久の変では後鳥羽上皇が流され、元弘の変では後醍醐天皇が流された。江戸時代になると幕府と徳川親藩の松江藩による二重支配を受けたが、松江藩からは郡代以下僅かの藩士を置くのみであり、実際の統治は庄屋を中心した自治に委ねられ、島民には皇民としての誇りと独立意識があった。江戸時代に蝦夷と京都を結ぶ北前航路が開拓されると隠岐は重要な中継港となり、江戸や京都等の情報や文物が集まり、富裕な庄屋層は子弟を京都に遊学させた。なかでも注目すべきは、隠岐の国造で玉若酢神社の宮司である隠岐幸生が京都で若林強斎の門人である西依成斎に崎門学を学んだことが機縁となり、隠岐に崎門学が流入し、隠岐騒動の思想的根底をなしたことである。そこでこの崎門学と隠岐との関係を語る上で欠かせない人物が中沼了三である。

中沼良三と崎門学

中沼了三は、隠岐の漢方医の家に生まれ、京都に出て崎門派の鈴木遺音に学んだ。遺音は橋本左内の師である吉田東篁の師でもある。後に京都で私塾を開き、薩摩の西郷従道や川村純義、桐野利秋、鈴木武五郎、土佐の中岡慎太郎、肥後の松田重助など多くの志士が師事した。了三の高名は知れ渡り、学習院(仁孝天皇が公家の子弟を教育するために創設した)の教授や孝明天皇と明治天皇の侍講を務めた。明治新政府では岩倉具視や西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允といった名だたる維新の元勲と並び平民で唯一参与に抜擢された。さらに戊辰戦争が勃発すると仁和寺宮嘉彰親王(後の小松宮彰仁親王)を征東大将軍とする官軍の参謀となり軍議に参画した。このとき了三が着した陣羽織は、かつて嘉彰親王から下賜されたものである。これより先、了三は親王の伴読を務め深い親交を結んでいたのである。了三は征討軍の軍議で多くの参謀や公卿が陪席する中、浅見絅斎の『靖献遺言』に収められた諸葛亮『出師表』を講義し、君臣の大義を高唱して陣営の士気を大いに鼓舞したといわれる。またこのとき了三が腰に佩していた刀は、絅斎の門人である三宅観瀾が鈨に「赤心報国」と篆刻し中沼家に伝来した銘刀であった。この了三を頼って隠岐から井上甃介や中西毅男といった庄屋衆の子弟が入門し、後に隠岐騒動の担い手となるのである。

われら海の勤王隊とならん

ところで、幕末に至り外国船の往来が活発になると、隠岐では海防への危機意識が高まった。松江藩は藩兵百余名を渡海させると共に、島後において壮年四百八十名からなる農兵隊を組織させた。しかし松江藩士の駐留経費は島民が負担させられたうえに、農民を兵役に取られることへの不満が高まった。元治元(一八六四)年にアメリカの黒船が島後西郷港に入港する事件が起こると、交渉に当たった松江藩の代官が船内に脇差を置き忘れるといった失態を演じた。松江藩は庄屋など上層農民の子弟三十人に鉄砲などの訓練をしたが、当時の隠岐は松江藩の圧政下に置かれ、米価の高騰による重税や疫病の流行で島民は疲弊し庄屋への打ちこわしが発生した。すると農民たちの反乱を恐れた藩当局は一転して農兵隊に武装解除を命じ、松江藩士も漸次撤退させ始めた。

これにより、もはや松江藩では島を守れないと悟った島後民は、十津川の文武館に倣った自衛的な文武訓練施設の創設を志願したが、この十津川文武館を創設した人物こそ前出した中沼了三であった。これには次の様な経緯がある。あるとき学習院教授を務めていた了三の下に十津川郷士が訪ねてきた。十津川郷士は南北朝時代に後醍醐天皇を守護し忠勤に励んだことから租税を免除され、農民でありながら武士並みの待遇(郷士)を認められていた。彼らは天下騒然たるいまこそ忠勤に励むべく儒者として高名な良三の指導を仰いだのである。了三は朝廷に周旋し、十津川郷士は禁裏守護を命じられた。孝明天皇は十津川郷士の忠勤を嘉し給い、彼等の信望を集める了三を文武館の教授に任じられたのである。こうした経緯を間近で目撃していた隠岐出身の門下、中西毅男は、「十津川が陸の勤王隊ならわれらは海の勤王隊にならん」として同じ了三門下の井上甃介等の同志に文武館の創設を提案したのである。彼らは庄屋や年寄、神官等の連署による嘆願書を松江藩に提出したが、再三の嘆願にも関わらず松江藩はこれを却下した。そこで、慶応四(一八六八)年、井上等庄屋衆の幹部十一人は密かに脱島し朝廷への直訴を試みた。しかし途中風待ちで寄港した浜田で会見した長州藩士から大政奉還など情勢の変化を告げられ隠岐に引き返した。

無血維新の成功

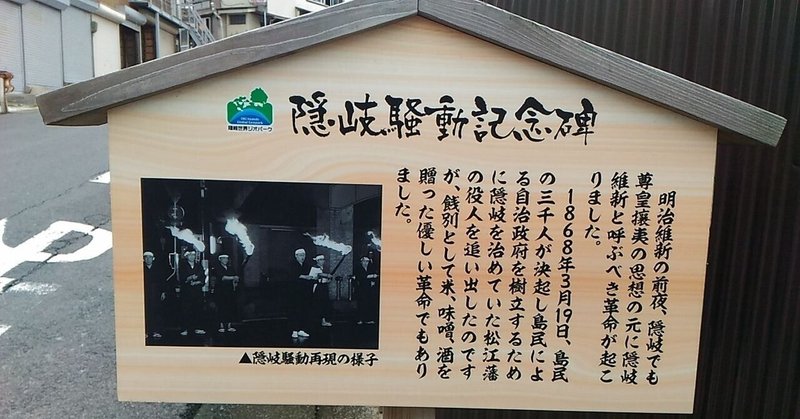

ときに山陰鎮撫使総監であった西園寺公望は、徳川親藩の松江藩の進退を正すべく松江に下向する途中、隠岐庄屋宛の公翰を送った。そこには隠岐が松江藩の支配を離れ朝廷の預地になったことが記されていたが、松江藩の隠岐前郡代がこれを無断で開封してしまった。これに激昂した庄屋衆は、隠岐郡代の追放を決意し、島後の庄屋大会で強硬派の正義党と穏健派の出雲党に分かれて激論した結果、水若酢神社宮司の忌部正弘の調停の下で遂に郡代追放を決議した。明治元年三月十九日、正義党は三千人を超える島民を率いて郡代山郡宇右衛門がいる西郷の陣屋を包囲した。当時陣屋には数名の松江藩士しかおらず郡代はなす術もなかった。正義党は郡代に屈服状を書かせると米と酒を餞別に与えて島から追放した。

かくして隠岐正義党は、無血の内に完全なる自治政府を樹立することに成功したのである。この自治政府は、立法行政司法の三権から成り、財政外交軍事教育などの近代的統治機構を有することから、三年後に成立したパリ・コミューンに準えられることが多いが、根底には崎門学から受け継いだ絶対尊皇思想があり両者は全く似て非なるものである。そのことは正義党が全島に発した檄文が「そもそも開闢より我が大日本は忝くも天津日嗣の知食し給う天皇の大御国にして、四海の内禽獣草木土石塵埃に至るまで、皆、天皇の御物にあらずと云うことなし」の一節から始まることにも端的に示されている。

隠岐自治政府は、松江藩の報復を想定し、島前に使者を派遣して同調を求めると共に、長州にも使者を派遣して松江藩が報復した際の支援を要請した。さらに京都に中西毅男らを派遣し中沼了三を通じて朝廷工作を図った。ところが、一方の松江藩も朝廷に工作し太政官から隠岐取り締まりの命令を取り付ける。松江藩は三百人の藩士を隠岐に上陸させると陣屋の明け渡しを拒む正義党に発砲し殺戮と破壊に及んだ。かくして自治政府は僅か八十日間で崩壊し正義党は親隠岐であった鳥取藩や長州藩、朝廷に救援を求めて四散した。鳥取藩の介入を恐れた松江藩は軍艦を西郷港に派遣したが、正義党からの救援要請を受けた長州藩は東北鎮圧の途上にある軍艦を薩摩の軍艦と共に隠岐に差し向け威嚇した。これに屈服した松江藩は隠岐から撤退し、第二次自治政府が成立したのである。

隠岐政府のメンバーは後に自由民権運動にも参画し我が国の議会政治を支えた。隠岐騒動は農民による下からの尊皇自治を実現した点が重要である。それは西欧の借り物ではない我が国の真の自治の姿を示しているように思える。

本稿は中沼郁編『もうひとつの明治維新―中沼了三と隠岐騒動』、松本侑子『島燃ゆ 隠岐騒動』吉田雅紀『隠岐騒動―尊皇の島の自治コミューン蜂起』(季刊『日本主義』第四十・四十一号)等を参考にした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?