ケーリー・ハミルトンの定理を3次やn次で

線形代数学の固有値の内容を学習するときに、Cayley-Hamiltonの定理(ハミルトン・ケーリーの定理というときも)が出てきます。

この定理は、n次正方行列Aについて、xを変数とした行列式|xE - A|の値をφ(x)としたとき、φ(A)が零行列となるというものです。

φ(x)の最高次の係数が1なので、「Aのn乗」をnより小さい指数を使って表すことができるので便利な定理です。

一般の自然数nについての証明も同様にできるので、途中でシグマ記号を使わずにすべての項を書き出せるn = 3について証明をしています。

n = 3のときの内容が分かると、n次になっても項の数が増えるだけでシグマ記号を使っておけば同じ議論になるだけなので、シンプルなn = 3で確実な理解を狙うと良いかと思います。

ここで、行列係数の多項式が絡んでいて、非可換環上の多項式に行列を代入するという高校数学では学習しない内容があるので、注意が必要になります。

行列環上の多項式

複素数を成分とするn次正方行列全体は、行列についての加法と乗法で環という代数構造をもちます。

乗法については、交換法則が成立しないので、非可換と呼んでいます。

結合法則は成立するのですが、この乗法についての非可換性のために、行列係数の多項式の変数xに行列をいつでも代入できるとは限らないことが起きます。次の例を見てください。

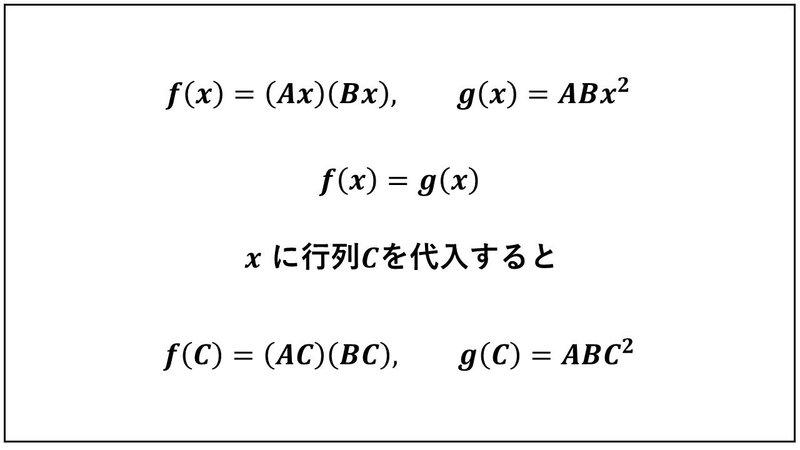

(Ax)と(Bx)という2つの行列係数の多項式の乗法によって得られる積がg(x)です。多項式として、f(x) = g(x)です。

これらf(x)とg(x)は、多項式環の元(要素)です。

行列を代入することが定義できるときは、代入した値はn次正方行列ということになります。この図の例は、代入が一般に定義できない例です。

行列の乗法について、交換法則が成立するとは限らないので、(AC)(BC)と(AB)(CC)が異なる行列となってしまうこともあります。

もし異なると、f(C) ≠ g(C)となり、同じ多項式なのに、Cを代入したときの値が異なってしまうということになってしまいます。

そのために、等号が成立している行列係数の多項式f(x)とg(x)の変数xに行列Cを代入するときには、行列Cが、f(x)のすべての係数として使われている係数とg(x)のすべての係数として使われている係数のすべてと乗法について交換可能であることを確かめる必要があります。

すべての係数と交換可能であるときに、f(C) = g(C)となり、代入しても問題がありません。では、3次正方行列についてケーリー・ハミルトンの定理を証明します。

ケーリー・ハミルトンの定理の証明

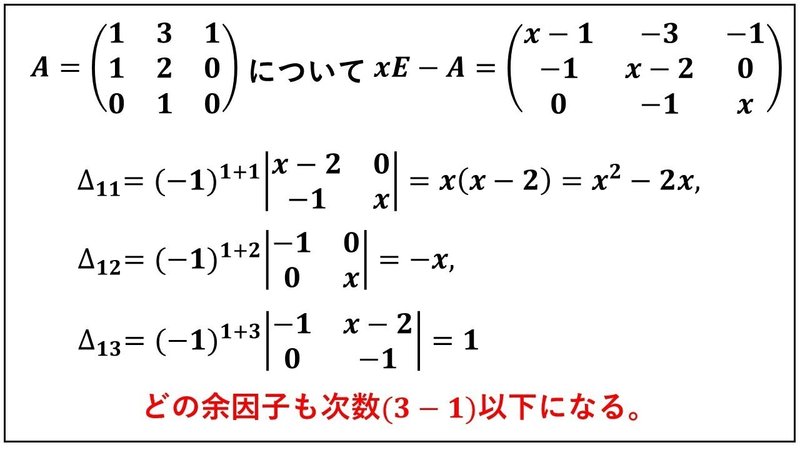

行列の成分を具体的に書いていますが、正方行列の各成分は複素数思っておいて頂いて大丈夫です。

各余因子の次数が(3 - 1)次となっていることを見て頂くために、イメージしやすい具体的な成分を書いただけになります。

一般のn次正方行列だと、(i, j)余因子の次数は(n - 1)以下になります。

これは、余因子の定義から、xE - Aからi行とj列を取り除いた小行列の余因子の行列式は、もとの行列xE - Aの対角成分が1つなくなった状態が次数最大となるときで、そのときが(n - 1)次です。

各余因子を計算するときの行列式の中には、(n - 1)個以下のxしか絡んでこないので、(n - 1)次以下になります。次に(i, j)余因子を(i, j)成分に配置した行列Δを作ります。

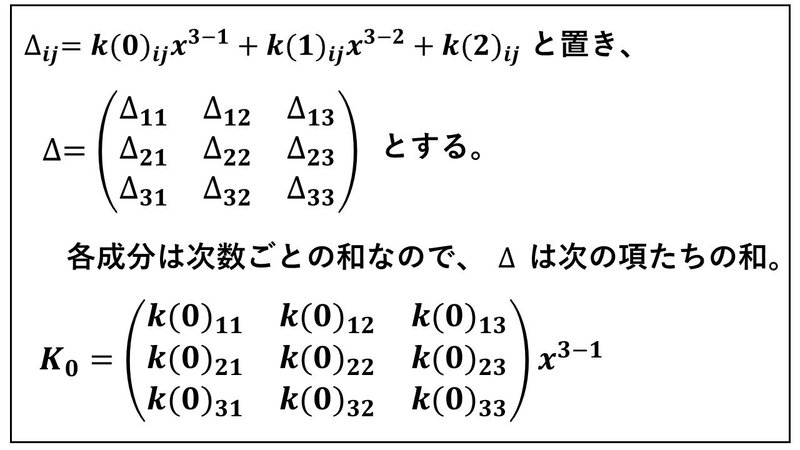

各余因子は(n - 1)次なので、(i, j)余因子の各項の係数をk(p)と添え字を使って表しています。(i, j)余因子の各項の係数となっている複素数ということが分かるように添え字をijにしています。

どの項の係数かを示す目印が指数です。xの指数はn - (p + 1)で、pは0から(n - 1)までの整数を動きます。k(p)のpを見ると、どの項の係数かが分かります。

Aが3次のときは、n = 3です。このように各余因子に目印をつけておいて、Δというn次の行列を作ります。(i, j)余因子が(i, j)成分に配置はれています。

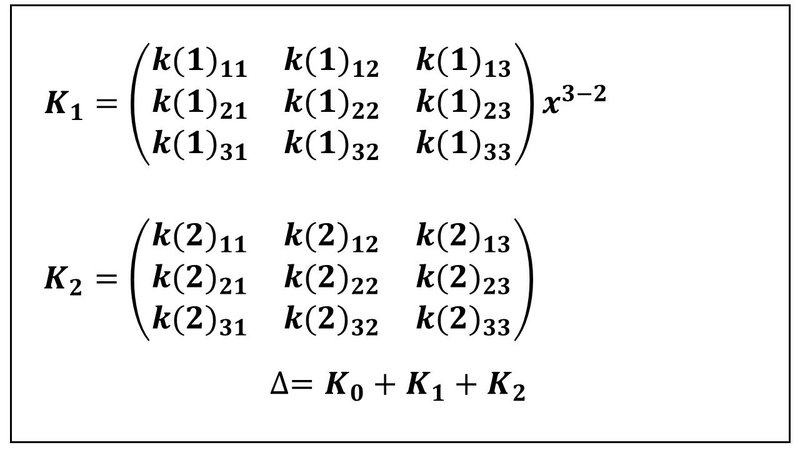

ここで、行列の加法を使って、Δをn個の行列の和として表します。

xの次数に応じて1つの和に使う行列ができます。xについて最高次である(n - 1)次の項についての行列を図の一番下に書いています。

今、nが3なので、「xの2乗」の項についてです。「xの(n - 1)乗」は、行列のすべての成分に掛けられているので、スカラー倍として外に出します。

残りの次数についても、次の図に書いています。

これでΔがn個の行列の和として表されました。Aが3次正方行列だと、n = 3です。

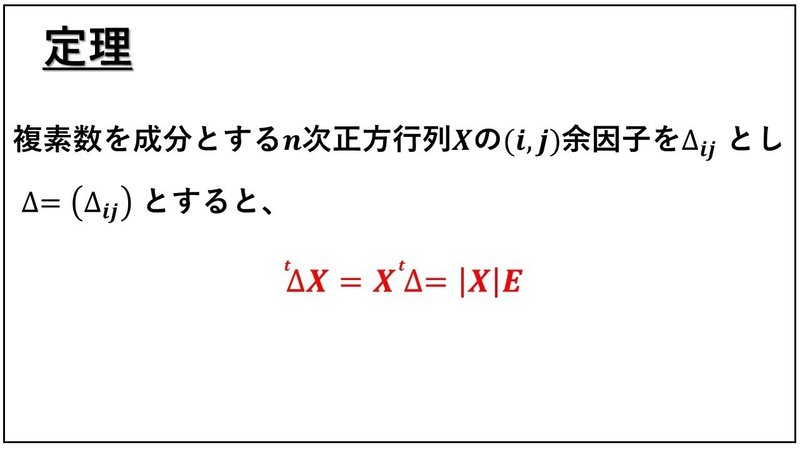

このΔは、行列式の定理を使うために用意しました。使う定理は次になります。

この左上に書いているのは転置行列を表す記号です。Δの転置行列を考えます。

この定理のXのところが、今回の証明ではxE - Aというn次の行列です。

3次のときはn = 3です。※この定理は、記事の最後で解説します。

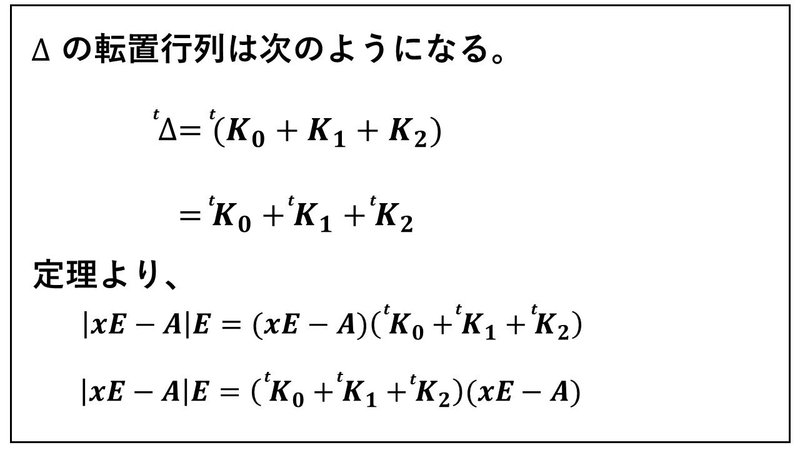

Δの転置行列ですが、加法の定義からそれぞれの行列の転置行列の和となります。

これで、定理のXに xE - A を当てはめると、|xE - A|Eという対角行列を2通りに表せます。

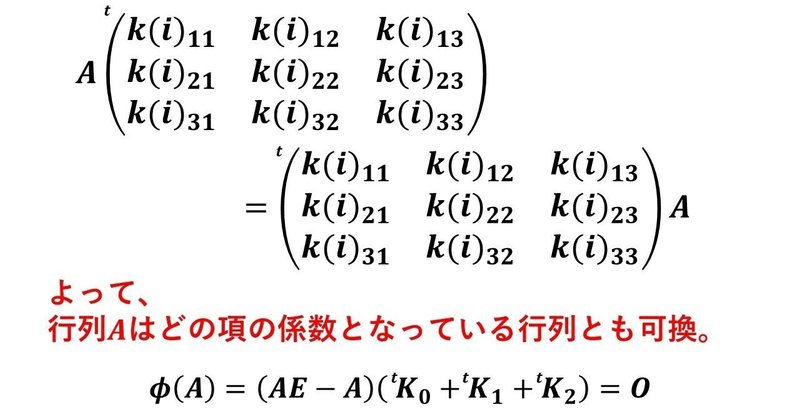

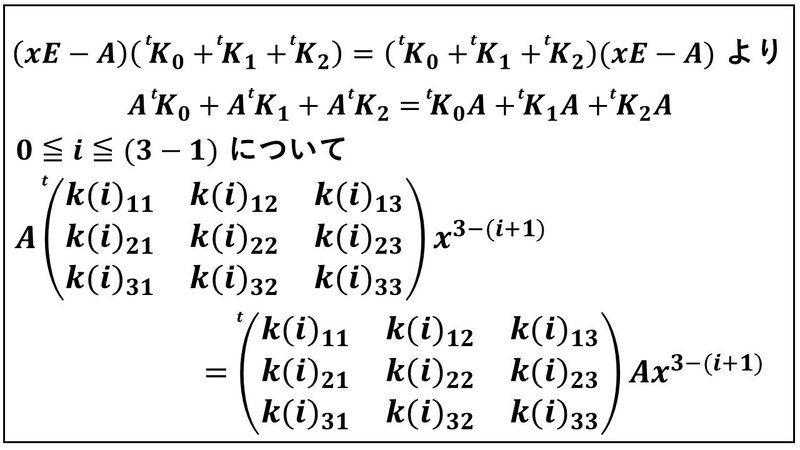

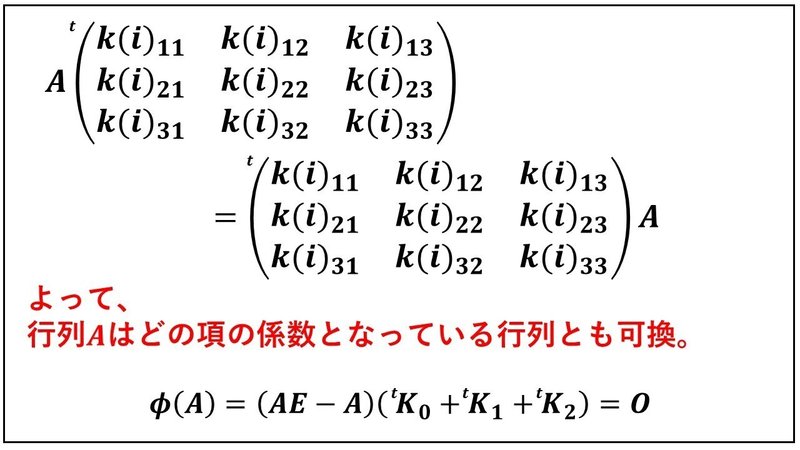

この2通りの表し方が等しいということから、xについての各次数の項の係数行列と行列Aが、乗法について交換可能であることを示します。それができるとφ(x)にAを代入できます。

2行目に多項式の等式が出てきました。多項式の等号の定義(相当関係)から、各次数の係数どおしはそれぞれ等しいということになります。

一般のnのときは、個の項が出てくるので、iが0から(n - 1)までの整数を動きます。

これで、行列Aは多項式の係数となっているどの行列とも乗法について交換可能なので、x = Aを代入することができます。

代入さえできれば、(A - A)が零行列なので、Aの固有多項式φ(x)にx = Aを代入した値は零行列となります。これで証明が完了です。

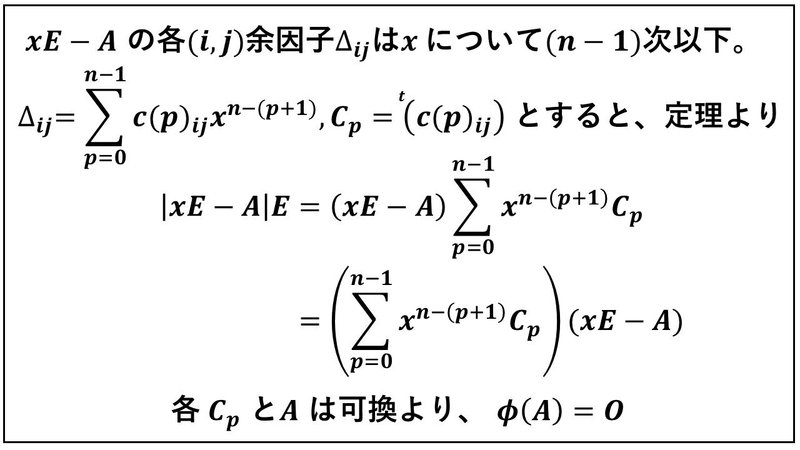

図では3次正方行列Aとして証明をしましたが、一般のn次正方行列でも同じ要領です。

Aがn次のとき

少し転置行列の書き方を調整してシグマ記号を使っています。内容の本質は3次のときと同じです。

それでは、ここから、非可換な行列環を係数にする多項式に行列を代入することについて、述べていきます。

以下で、複素数を成分とする2次正方行列Aを、Aの固有多項式という複素数を係数とする多項式に代入することをします。この記事では、単位行列をEを表しています。

行列係数の多項式に行列を代入する

αとβを複素数とし、f(x) = αx + βという多項式があったとします。この複素係数多項式f(x)に複素数2を代入します。

f(2) = α × 2 + βとなります。これは、高校数学で学習した通りの代入です。αとβの値が不明ですが、f(2)は複素数でああることはまちがいありません。

今度は、この変数xに複素数を成分とする2次正方行列Aを代入します。

f(A) = αA + βE となります。

先ほどのf(2)とちがって、定数項のところに2次の単位行列Eが出てきました。複素係数の多項式に正方行列を代入するときに、定数項の複素数をスカラーとしてβEというように単位行列を出現させるので注意です。

f(A)の各項を詳しく説明します。

αAは、複素数体から2行2列の行列Aへのスカラー倍を表しています。定義により、Aの4つの成分に、一斉にαが掛けられた行列になっています。βEも同じくEをスカラー倍しています。Eの(1, 2)成分と(2, 1)成分の値は0なので、Eの4つの成分を一斉にβ倍したβEは、対角成分である(1, 1)成分と(2, 2)成分の値がβとなっている対角行列です。

したがって、αAとβEという2つの2行2列の行列について、行列の加法を計算した値がαA + βEです。このため、f(A)の値は2次正方行列ということになります。

このように、同じ多項式f(x)について、f(2)とf(A)では、属している集合が変わっているので注意です。

具体的な行列を代入する

複素数を成分とする2次正方行列Aについて、Aの固有多項式φ(x)に、x = Aを代入してみます。複素係数の多項式に行列Aを代入するので、定数項に単位行列Eが出現するので注意です。Aの(1, 1)成分はa、(1, 2)成分はb、(1, 3)成分はc、(1, 4)成分はdとし、a、b、c、dは複素数とします。

固有多項式φ(x)を計算するときに、2行2列の行列式を計算しています。2行2列の行列式は、(1, 1)成分×(1, 4)成分-(1, 2)成分×(2, 1)成分となります。

そのため、φ(x) = (x - a)(x - b) -bcとなります。

この多項式を展開して整理したものが、図の一番下に書いているφ(x)の式です。最高次係数が1の2次の多項式となっています。1次の項の係数と定数項は、具体的な値は不明ですが、複素数となっています。この多項式の変数xに、行列Aを代入します。

代入をすると、定数項に単位行列Eが出現しています。代入後は、3つの行列の和となっています。「Aの2乗」や(a + d)A行列の乗法やスカラー倍の定義に基づき計算し、3個の行列の加法を計算します。

行列の加法は、成分ごとに計算をします。3個の行列の和だと、(1, 1)成分どおしをすべて足し合わせたものが計算結果の行列の(1, 1)成分の値となります。同じように(1, 2)成分から(2, 2)成分までの和を計算すると、どの成分も複素数の0となります。4つの成分がすべて0なので、φ(A)は、2次の零行列ということになります。

一般に、n次正方行列Aを、Aの固有多項式φ(x)に代入すると、零行列になるということが証明されています。これが、この記事のメインのケーリー・ハミルトンの定理です。

それでは最後に、途中で使った定理について、3次のときについて説明をします。

3次正方行列の余因子

3以下の自然数iとjについて、(i, j)余因子をすべて求めています。iとjにはそれぞれ3通りの自然数が配置されるので、9通りの余因子が現れています。

次に、これら9個の余因子について、(i, j)余因子を(i, j)成分とした3次正方行列Δを作ります。

Δの転置行列を考えます。転置行列は、もとの行列の(i, j)成分を(j, i)成分にした行列です。

この転置行列と、行列Aの乗法によってできる積である3行3列の行列は、対角行列になります。その対角成分はすべて行列式|A|となります。このことを確かめてみます。

一般に行列の乗法については、交換法則が成立するとは限らないのですが、このΔの転置行列については、左からAに乗じても、右からAに乗じても、同じ計算結果になります。

図のように、どちらも対角成分がすべて-1の対角行列となっています。この-1は、行列式|A|の値です。実際に余因子展開を使って、|A|を計算してみます。

1行目について余因子展開をしています。|A| = -1となっています。

Eを3次の単位行列とすると、

|A|E = -E なので、これは対角成分がすべて-1の対角行列です。

よって、先ほどのΔの転置行列とAの積と同じ3次正方行列となっています。この内容で、やはり余因子展開は行列式に関連して大切になります。

余因子展開が成立する理論の証明は複雑なので、まずは具体的な行列式を余因子展開を使って求められるようになっておくと、余因子展開に親しみがもてて、そのうち理論の証明も分かってくるかと思います。

関連するnote記事

行列式については、内積と同様に、多重線形性をもちます。この性質も重要なので、一般のnのときと、2次の正方行列のときについて説明をしています。

行列式の一般理論も大切ですが、理論を使って実際に行列式の値を求めることも大切になるかと思います。

行列式の余因子展開の求め方が分かれば、具体的な4行4列の行列を使って、練習すると、より理解が定着するかと思います。難しい証明はおいておいて、具体的な行列式の計算に焦点をしぼって説明をしています。

X もしていまして、宜しければご覧ください。

【不変部分空間】

— タロウ岩井 (@55DhZFQP4X8RMXt) April 5, 2024

部分空間に関連する証明は線形代数学を学習するときに多く出てきます。

線形変換で不変な部分空間の定義を押さえて、定義に基づいて証明を組み立てるような証明を取り挙げています。金曜の午後となりましたが、毎日の学習を着実に!#iwai_math_bloghttps://t.co/5RtnBHW6vB

では、失礼します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?