Ⅱ.なぜ護法少女は魔性特攻を持つか? 2/2 ~酒呑童子の原像~

さて、前の内容の続きである。

<承前(これまでの話の要約)>

以前の内容を要約しよう。

護法少女(酒呑童子)の魔性特攻の本質は、護法少女自身がキメ台詞として語るような、Fate世界の設定としてある「鬼種」の3つの類型を前提とした「鬼種」に対する裁定権なのではないかという仮説から、

酒呑童子自身は「鬼種」の3つの類型のどれに当てはまるのかを考えていった。「鬼種」の類型は下記のとおりだ。

「超常の鬼」

最初からそのような生物であった人間とは別の一種の幻想種

「化外の鬼」

元々は人であった存在が、中央政権に追われたまつろわぬ者として扱われるうちに血統としておかしくなってしまったり、呪いを受けたりして人外に変じたもの

「物語の鬼」

世への怨みがカタチのようになってしまったもの、もしくは「恐ろしいもの」として漠然と語られていたものが実体を持ったもの

「酒呑童子の出生の設定」のバリエーションを見ていくと酒呑童子が属しているだろう鬼種の分類は下記のようになった。

★ 『大江山絵詞』 … 出生の言及なし

★ 「伊吹山系」 … 八岐大蛇落胤説 ⇒ 「超常の鬼」

▲ しかし本来それは、柏原弥三郎の落胤だった説 ⇒ 「化外の鬼」

★ 『御伽草子』(国上寺由来) … 外道丸変化説 ⇒ 「化外の鬼」

<④ 酒呑童子の原像>

さて、酒呑童子の「正体」として、「酒呑童子の出生の設定」をみてきたが、これはある意味、説話の『中』で語られる酒呑童子に関する設定だ。

しかし、サーヴァントとして成立した酒呑童子の能力をみるにあたって、そのもととなるヒトの幻想の成立をみていくには、説話の中だけで足りず、説話の『外』にも目を向けなければならない。

つまり、酒呑童子の説話が未だ無かった地点から、酒呑童子が本来、何者の姿を仮託されてデザインされた者だったのかを見ていく必要がある。

これを、高橋昌明氏の『酒呑童子の誕生』(中公新書、1992年)から言葉をお借りして、「酒呑童子の原像」と呼ぼう。

酒呑童子説話の成立を見るには、最古の稿本『大江山絵詞』についての研究を見ていくに限る。

… ④-1:疫神としての原像

さてその、以前にも紹介した、高橋昌明氏の『酒呑童子の誕生』(中公新書、1992年)にある説を振り返っていく。

氏の説によれば、酒呑童子は本来、疫神であった。

具体的には994年に京都で大流行した疱瘡、それを司る疱瘡神を原像に生まれたとしている。

また、これも以前にも紹介したように疫神は本来「モノ」(=幽鬼の類)である。つまり霊的存在であって、身体を持つ存在ではなかった。

この原像説によれば、この幽鬼に、具体的な鬼という形を与えたものこそ酒呑童子だったのだから、この場合、サーヴァント・酒呑童子が属するのは「恐ろしいもの」として漠然と語られていたものが実体を持つ「物語の鬼」であることは明らかだ。

… ④-2:盗賊としての原像

高橋昌明氏の、酒呑童子の原像=疱瘡神 説は、非常に説得力があり魅力的だが、酒呑童子の原像がこのひとつに限られるとは断言できない(し、高橋氏もそう指摘している)。

むしろこちらのほうが良く知られているだろうが、酒呑童子はもともと、都に害を為す、実在の盗賊だったという説もある。FGOのマテリアルでも、酒呑童子には、大盗賊・蒐集家としての属性が与えられている。

しかし本来、最古の稿本『大江山絵詞』で描かれる酒呑童子のあり方としては、酒呑童子に人攫いとしての性質はありはすれ、宝を奪っていくという性質は持ち合わせていないという点は強調しておきたい。

では、説話では盗賊というわけではない(人攫いではあるわけだが)酒呑童子に、なぜ盗賊としての原像があると言われているのか。

この盗賊の性質と、最古の稿本『大江山絵詞』の結びつけを詳しく紐解いている書籍に、鈴木哲雄氏の『酒天童子絵巻の謎』(岩波書店、2019年)がある。曰く、疱瘡の流行(正暦五年)と、ときを同じくして、

“正暦五年三月六日には、「京中ならびに国々の盗人」を捜させるために、中納言藤原顕光の指示で、四人の武者(源満正・平維時・源頼親・同頼信)が山々に派遣されている”

(鈴木哲雄『酒天童子絵巻の謎』 第3章「大江山絵詞」の描く物語(岩波書店、2019年))

とあるように、四人の武者(の率いる軍だと思われるが)による盗賊征伐が行われている。そして

“すでに指摘があるように、この四人の武者派遣の史実が、逸翁本の上巻・第二段における「四人の武士」への鬼王退治命令として取り込まれたものであろう。”

(鈴木哲雄『酒天童子絵巻の謎』 第3章「大江山絵詞」の描く物語(岩波書店、2019年))

としている(逸翁本=『大江山絵詞』のこと)。

四人の武士による討伐、という要素は最古の稿本である『大江山絵詞』で既に存在しており、この「元ネタ」を「酒呑童子=疱瘡神説」だけに求めるのは難しいだろう。なぜ四人なのか、という問題が解決できないからだ。(源頼光+四天王という数字に五行思想的な要因を見出そうとしても、そもそも『大江山絵詞』では源頼光以下四天王、藤原昌保以下一名、及び四名のヒトに化けた神の化身、の総勢十一名が酒呑童子討伐に向かっているため、ここに数字のロジックを成立させるには、いささか複雑すぎると思う)。

やはりここには、酒呑童子の原像として「盗賊」を想定する流れがあったと考えて然るべきだ。

さて、この盗賊を酒呑童子の原像とすれば、サーヴァント・酒呑童子が属するのは、「中央政権に追われたまつろわぬ者」が本来の姿の「化外の鬼」となってくるだろう。

さて、この盗賊という視点でFGOの酒呑童子のマテリアルを見てみると、FGOのマテリアルにも盗賊の設定はあるが、あくまで生計を立てるための盗みという要素ではないように思われる。つまり、蒐集家としての一面が強調されている。

FGOで酒呑童子が持っている各種の絶大な能力からいっても、そういった「生きるための盗み」をする必要は、本来なかっただろう。

それは『大江山絵詞』の内容(物品を盗んだという記述はない)にも合致している。いや、むしろ『大江山絵詞』では、酒呑童子は盗みを必要とするような生活苦とは無縁の、絶大な法力を持っていることまで描かれている。(この内容については、また少し後で紹介しよう)

つまり、意外に思われる方もいるかも知れないが、『大江山絵詞』の酒呑童子は、FGOの酒呑童子と同様、かなり泰然自若、悠々自適に生活している描写が多く……生きるためのあさましさ、といった描写とは無縁なのだ。

FGOで、本来「何でも揃えられる」くらいの法力を持つ酒呑童子に対し、「珍しいものを蒐集したい」というプラスのモチベーションによって「盗賊」の要素が付与されているのは、原像としての盗賊を想定しつつも、本来盗みは必要ない者である酒呑童子説話の設定がそのまま活かされているためと考えても良いだろう。

<⑤ 護法少女の魔性特攻の正体とは何なのか>

話がそれていた。ここまでを整理すると、酒呑童子の「鬼種」の類型は、下記のようになる。

< 酒呑童子の「正体」 … 説話の『中』で語られる出生の設定から推定>

★ 『大江山絵詞』 … 出生の言及なし

★ 「伊吹山系」 … 八岐大蛇落胤説 ⇒ 「超常の鬼」

▲ しかし本来それは、柏原弥三郎の落胤だった説 ⇒ 「化外の鬼」

★ 『御伽草子』(国上寺由来) … 外道丸変化説 ⇒ 「化外の鬼」

< 酒呑童子の「原像」 … 説話の『外』に想定された成立由来から推定>

★ 『大江山絵詞』 … 疱瘡神要素 ⇒ 「物語の鬼」

盗賊要素 ⇒ 「化外の鬼」

さて、つまりどういうことか。わからなくなった。あまりにバラバラだ。

そもそも、最古の稿本『大江山絵詞』の時点で、比較的明確な要素だけとっても、「疱瘡神」としての原像と、「盗賊」としての原像が酒呑童子には存在している。

つまり、成立した時点で「物語の鬼」と「化外の鬼」の二種類が想定されているではないか。(しかもそれはいずれも、本来「超常の鬼」として生まれたのだろう、生きていた頃の酒呑童子と異なるものだ)

しかし、この「バラバラだ」という点こそが、本来注目しておくべき要素なのかも知れない。

酒呑童子説話が、後世再話されるにあたって要素が盛られていく以前の、『大江山絵詞』の時点で、既に、いくつもの原像が盛られて酒呑童子が成立している。そして再話にあたっては、柏原弥三郎のような実在の人物が更に想定されながら、いつしか八岐大蛇の落胤という設定まで盛られてしまう。

それは、酒呑童子の説話が成立した時期が、前に紹介したように、「鬼」がまだ数多の存在を抱え込む混沌とした概念だったからなのかも知れない。サーヴァント・イシュタルが、あらゆる美、あらゆる善を司る概念であり、その原始的な姿、スペース・イシュタルが「生存」すら司っていたのと真逆に、あらゆる悪、あるいは死、を投げ込まれて成立したのが、酒呑童子であり、後世にあってもその性質が変わらなかった、という見方もあるだろう。

なぜそれが、酒呑童子だったのか。大獄丸ではなぜいけなかったのか……大獄丸の物語は複雑なので再話性が著しく低い気もするが……これは、また機会があれば考えてみたい。

いずれにせよ、ヒトの幻想が反映される英霊の座から召喚されるサーヴァントの身であれば、後付けであっても、その幻想に影響を受けるのだろう。結局は、ここに本質があるのではないか。

つまり、酒呑童子は、矛盾のある状態ではあるが、ヒトが身勝手に付与し続けた設定によって、3つの「鬼種」の類型すべてを得た状態でサーヴァントとして成立し、召喚されているのではないか。

いや、本質的には逆かもしれない。「酒呑童子が「鬼」という概念が固定化する過程に重要な役割を果たした」のだから、酒呑童子に与えられ続けた幻想を分類したものが、3つの「鬼種」の類型だ、とまで言える。

言えるだろうか……さすがに言い過ぎか?

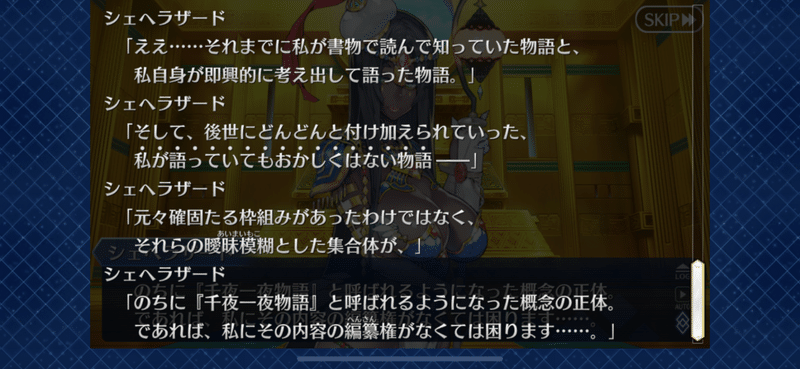

『亜種特異点Ⅱ 伝承地底世界 アガルタ』で、サーヴァント・シェヘラザードは(特異な状況下の現象ではあるが)千夜一夜物語について「後世に付け加えられていった、自身が語っていてもおかしくない物語を含む曖昧模糊とした集合体が『千夜一夜物語』の正体であれば、その内容の編纂権は自分にある」と主張し、その内容を自由に変化させて顕現させた。

酒呑童子は『鬼』という概念を、編纂こそしないが「化け物」を含む概念から変質させて固定化させた責任者であり、しかもかつ、自身の概念が英霊として成立する過程で、3種の「鬼種」のすべての類型を持ってしまった。

これによって、すべてを横断・超越する者として『鬼』という集合体を区切る裁定権を得ている(得てしまった)のではないか。

それは、鬼の性質によって力を得ている鬼種にとっては、鬼の性質の剥奪=弱体化の権利、生殺与奪の権利を握っていることになる。それはあるいは酒呑童子にとっては、同時に(「鬼」の名前を剥奪するに至った)あらゆる魔性への特攻に他ならないということ、

なのかも知れない。

<⑥ 『大江山絵詞』の酒呑童子の「正体」は?>

さて、話をもう少しだけ続けよう。

上でみたように、酒呑童子がどの「鬼種」に属しているのか、曖昧模糊としている、ということは、マテリアルにおける酒呑童子のプロフィールの根拠とも、なるのかも知れない。

FGOのマテリアルに曰く、「出自について本人は多くを語らない。(中略)本人は過去など忘れてしまったのかもしれない。」とある。

もしかすると、英霊として、ヒトから多くの幻想を、出生・正体の設定を与えられ続けた酒呑童子は、本当に出自が曖昧になってしまい、自分でも判然としなくなっているのかも知れない。

… そうなのか?

… 本当にそうなのだろうか?

酒呑童子は、本当は自らの出自を明確に憶えているのではないか?

あるいは、それを明確に思い出さないように、酒を呑み続けているのではないか? (まったく酔ってないという噂もある(FGOGOの説明に曰く…))

最古の稿本『大江山絵詞』では、紹介したように、酒呑童子の出生についての設定は出てこない。『大江山絵詞』では、酔って気分をよくした酒呑童子は自らの経歴は語るものの、出生は語らない。

しかし、『大江山絵詞』の『中』でも、酒呑童子が本当は何者なのかという事の説明はあって然るはずだ。

先祖を説明していくような「出生」の設定ではないのかもしれない。

むしろ「出生」が語り得ない存在としての、説明があるのではないか。

それは実は、『大江山絵詞』の冒頭や、はしばしで、酒呑童子の巻き起こす災禍の正体に対するある種の予測的な断定として、物語中の他者から言及されている。

そしてその「正体」は、FGOのシナリオの中においても、サーヴァントが「その出自を明確に思い出すことを忌避する傾向にある」という要素を含む設定として、言及がある。

これは、酒呑童子の態度を、出自を強く思い出さないための鯨飲、と想定すると相応するものがあるわけだ。

それは、鈴鹿御前の出自に関する設定であり、

同時に、幕間における、酒呑童子への言及としても存在している。

すなわち、「天魔」としての酒呑童子の存在、『出生』ではなく『本地』としての酒呑童子の「正体」である。

(この、酒呑童子と天魔の関係性の話は、ひとつ、別の話題を挟んでから、改めてしていきたいと思う。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?