Ⅳ.なぜ酒呑ちゃんはえちえちしてしまうか? 2/3 ~酒呑童子とその本地~

さて、前回の続きである。

前回は、酒呑童子の「すぐえちえちしてしまう」性質に対し、竜宮(仙境)との関連を見出していった。

酒呑童子説話が、『浦島子』よろしく源頼光一行が竜宮を訪れ、王権と紐づく「珠」を持ち帰る「珠取り説話」の類型であるという観点で酒呑童子を捉えれば、サーヴァント・酒呑童子が「えちえちしてしまう」理由は、酒呑童子が「竜宮(仙界)の住人」を原像に持つことに原点が求められるのではないか、ということになる。

しかし今回は、酒呑童子の持つ「珠」が仏教的な概念である「如意宝珠」なのではないか、という前回ラストのくだりに続けて、酒呑童子説話を考えるにあたって目を背け続けられない、もう一つの側面をみていく。

それは平安時代の当時に、日本古来の神と、仏教の仏の混淆が一層進んでいった、つまり本地垂迹説の進行に関する側面だ。

この仏教的な考え方において、酒呑童子とは何者なのかを紹介しながら、酒呑童子が「すぐえちえちしてしまう」性質をどう捉えるべきなのか探っていこう。

<④ 『大江山絵詞』での仏教の扱い>

最古の稿本『大江山絵詞』は南北朝時代に成立した説話だから、そのモデルとなった出来事(酒呑童子説話の「原像」)が平安初期のものだったとしても、説話が成立するまでに平安時代をかけ進行した、本地垂迹説(=日本の神々は、本当は仏教の仏の化身であるという説)の影響を受けて当然だ。

実際、(今まで敢えて紹介してこなかったが)『大江山絵詞』にも直接的な言及は多い。そもそも『大江山絵詞』(復元案)の冒頭から、

“夫、徳政をもて国を治時は、則、仏神覆護して玄応をたれ、応善をもて世を祈ときは、又、星宿随喜して当生を利したまふ。しかれとも、青異黄軒のすなをなりし昔も、邪魔悪鬼はしつ■■■■■”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第一段 冒頭)

筆者注釈: ■■■■■というのは、破れてしまって読めない部分…といっても『大江山絵詞』が破れているわけではなく、『大江山絵詞』になる『香取本』はそもそもこの部分がまるっと消失しており…高橋昌明氏は、陽明文庫本『酒天童子物語絵巻』を引用してこの部分を復元しており、破れて読めないのはこの『酒天童子物語絵巻』である。

とある。趣意としては、「徳の高い政治をしているときは、仏神が守ってくれて助力してくれるが、それでも邪魔悪鬼がはびこることはある」といった「言い訳」の文章だが、冒頭から仏神の概念が出てきている。

さらにはこの後、丁寧にも神武天皇の時代からそういった事が続いてきたよ、という、ある意味での「歴史改変」めいた説明を加えながら、

“此時を得て顕教蜜宗のしな〳〵なるともに現証をあらはし、左文右武のまち〳〵なるたかひに能芸をあらそひ、医算のたくひおの〳〵妙功をぬき、いつ名は往生よりもたかく、陰陽の輩術徳をほとこすほまれは後代にしのきけり。”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第一段)

としている。端的に言えば、仏教のおかげがあって、めちゃくちゃに文化が栄えた、といった意味合いになるか。つまり『大江山絵詞』の舞台前提は、「仏教によって秩序を保ち栄えた都があった」という事になる。

また、上記引用に「顕教蜜宗」という概念の言及があるが、これは密教の仏教の捉え方だ。密教に関する言及はもっと直接的なものがあり、冒頭からシーンは飛ぶが、酒呑童子が自ら語る来歴に、

“古はよな、平野山を重代の私領として罷り過ぎしを、伝教大師といひし不思議の房が此の山を点じ取りて、(中略)心は猛く思へども力及ばず、現はれ出でて、「然らば、居所を与え給へ」と愁ひ申せしに依て、近江国かが山、大師房が領なりしを得たりしかば、然らばとて彼の山に住み替えてありし程に…”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第一段)

とある。この後もいろいろあり今は大江山に住んでいる、という説明が続くが、要するに酒呑童子は、伝教大師、つまり(密教)天台宗開祖の最澄に、もともと住んでいた山を追い出されて大江山に至っている、という事だ。

また、最澄ほどの格でなくても効果は覿面である。

頼光一行を案内した洗濯婆が、酒呑童子の住処に捉えられている御子、つまりこれは、藤原道長の息子なのだが、これを指して、

“不思議なる事の侍るは、天台座主慈恵大師の御弟子御堂の入道殿の御子の幼き児を取りて、鉄石の籠に込め奉る所に、彼の児、他念無く法華経を読み奉り給ふ御声、暁様には是まで聞こへ侍るぞや。(中略)諸天善神、雨の如くに集まり、雲の如くに来りて、夙夜不断に修行し給へるに、鬼王も持ち扱ひて侍る”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第三段)

と説明している。つまり、念仏(法華経なので題目か)を唱えて加護厚い者は、鬼は捕らえることはできても、手出しできないという描写もある。

つまり酒呑童子は、仏教の力で退けることができる存在、「仏敵」として扱われている。というより、本地垂迹説の進行によって、本来どのような神話に紐づく存在であったとしても(例えばそれが仮に八岐大蛇の落胤であるという想定であっても)「仏敵に認定されてしまう」のである。

<⑤ 『大江山絵詞』での酒呑童子の仏教的扱い>

さて、酒呑童子は、『大江山絵詞』において明に仏敵に位置づけられる(暗には他のものを本性、本地に持つとしても)。

この前提で、『大江山絵詞』における、酒呑童子に対する直接的な言及を見ていこう。

まず『大江山絵詞』の冒頭、酒呑童子による人攫いの出来事に対して、

“暫は世をうらみ、身をなけきて出■■■■■たるなとあやふみ、うたかふほ■■■■なりけれは、これたゝことにあ■■■■天魔のしわさとそなけ■■■■■■■よつて、諸寺諸社に仰て大■■■■■■せらるといへとも、貴僧高僧其■■■■あらはしかたく、霊仏霊社加護もむなしきにゝたり。”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第一段)

とある。■■■■が多いが、これは「天魔の仕業だ」と思って高僧が祈ったが、加護がなかった、といった主旨のことが書いてあるのだろうと読める。

そして、安倍晴明はこの事件につき占い、大江山に住んでいる鬼王の仕業だと断定しつつ、

“文客武将は実を抽て才智を南北のもとにいつしつゝ、かの天魔の暴逆のしりそけて、此貴賤の愁歎をやすめん”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第一段末尾付近)

と上申する。ここで安倍晴明に、酒呑童子の所業は「天魔の暴逆」だと扱われている。

さらに頼光一行も、酒呑童子のことを「天魔」だと思っていたという事の言及がある。だいぶ後のシーンになるが、頼光一行に加わった神仏の化身の正体を見抜く場面があり、

“頼光は、此の白翁元より怪しく思はれけり。「誠に権現の加護にあらずば、天魔の凶悪を鎮め難し。偏に是、年来日来、憑みを懸けたる霊神の化現かや」と感喜相並び”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第一段)

というように、「天魔の凶悪を鎮める」という前提で行動していることが伺える。つまり、『大江山絵詞』では、高僧も、安倍晴明も、源頼光も、酒呑童子のことを「天魔」と認識・呼称している。

とは言え(ここからが重要だ)。『大江山絵詞』の酒呑童子は、設定上の前提として地の文で「天魔だ」と語られたり、あるいは自ら「天魔だ」と名乗ったりはしない。

あくまで他者、酒呑童子の討伐を目的にもつ【内部】の者から、「天魔」の類だと認定されているのである。

これだけ言及があれば、地の文で酒呑童子を「天魔」と認定してもよさそうなものだが、そうはなっていない。

もしかすると、ここには本地垂迹が進む描写を中立的に描くバランス感覚を見て取るべきなのかもしれない。

さて、この『大江山絵詞』で言う「天魔」については、仏にまつろわぬ者としての、少し広範な概念を指していると思ってよかろう。

<⑥ 「如意宝珠」から考える酒呑童子の本地>

「天魔」という言及が、仏敵一般として捉えられているとして、前回紹介した、酒呑童子の眼は「如意宝珠」である、という意味合いで言えば、酒呑童子は、仏教の説話で本来的に如意宝珠を持っている者、すなわち仏法を守護する天龍八部衆における龍(ナーガ)に相応している(本地が龍(ナーガである)べきだ。

龍(ナーガ)の持つ「旱魃、大雨を起こす」という能力も、酒呑童子の

“時々其の怨念の催す時は、悪心出で来て、大風と成り旱魃(かんばつ)と成りて、国土に仇を成して心を慰み侍りき。”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 上巻 第五段)

という生活スタイル?にマッチしているし、龍(ナーガ)を想定すれば、竜宮の者(あるいは後世に至っては八岐大蛇の落胤)といった在り方にも接続した本地とすることができる。

また、如意宝珠は本来、この竜王の“脳から”取れるとされているが、これは酒呑童子の“首から”目玉として如意宝珠が抉り出されたことにもマッチするように思う。

少し余談になるが、天龍八部衆の龍は、本来はこの如意宝珠(=何でも叶えることのできる玉)の力で煩悩が増してしまうため、成仏できない、とされている。

逆に、この如意宝珠を釈尊に献上すれば、龍の身でも成仏できる、という説話もある。法華経の『提婆達多品』にこの説話は書かれており、女人成仏の例として提示される。この前段には、悪人成仏の例も説かれている。

如意宝珠の万能の性質や、龍の脳にあるといった設定からいっても、如意宝珠を釈尊に献上することは命の献上にほかならない。

『大江山絵詞』における酒呑童子退治の一幕、頭から眼を抉り出したことによって絶命したという描写は、もしかすると、源頼光が酒呑童子の如意宝珠を奪ったことで酒呑童子を「成仏」に導いた、といった、“救い” のある描写だったのかも知れない。

(『大江山絵詞』に描かれた酒頼CP要素の一つだ)

<⑦ 天魔として確定し、昇格する>

さて、「天魔」というものが仏敵一般を指すものとして、龍(ナーガ)が本地なのではないかという可能性について考えてみた。が、実は『大江山絵詞』から後世に下ると、酒呑童子の本地について、更に具体的に説明が加わっていく。

この過程をみていこう。

後世というと、江戸時代の渋川版『御伽草子』を引用することが多かったが、実はこの説話には仏教的本地の話題は薄い。

実は、酒呑童子の仏教的本地の説明が厚くなっていくのは(のちに八岐大蛇の落胤の説にも分岐していく)「伊吹山系」の説話だ。

この経緯は佐竹昭広氏の書籍『酒呑童子異聞』(岩波書店、1992年)に詳しく推理されている。これを、古い時代から後世を追う形でみていきたい。

まずは、やはり、最古の稿本『大江山絵詞』をみる。

実は『大江山絵詞』にも仏教的本地が説かれるパートがある。

しかし、酒呑童子についてではない。

『大江山絵詞』では、見事、酒呑童子を討ち取った後、四人の神仏の化身と頼光一行が別れるシーンで、四人の神仏が下記のように伝えている。

“当帝をば、世の常の王とは思ひ給ふべからず。(中略)慈尊下生たるに依て慈氏の化儀を施し給ふ。晴明と申すは、秘密真言の棟梁、竜樹菩薩の変化也。(中略)頼光も、我が身を軽く思ひ給ふべからず。(中略)則ち五大尊の其の中、大威徳の化生にてまします、其の故也。(中略)四人の殿原を人、四天と呼ぶ事、其の故有る物をや。綱は多門天、公時は持国天、忠道は増長天、季武は広目天、共に天下を哀愍し、禁中を守護し給ふ。翁が言葉を疑ひ給ふ事勿れ」”

(『大江山絵詞』高橋昌明氏復元案 下巻 第六段)

俺の言うことを疑うなよ、という念押しつきで、当代の一条帝を弥勒菩薩、安倍晴明を龍樹菩薩、源頼光を大威徳明王、頼光の連れの4名を四天王に位置づけている。

しかし先に書いたように、酒呑童子について何者かの指定はない。(それが先の、酒呑童子は天龍八部衆の龍(ナーガ)相当なのではないか、といった妄想の余地になるわけだが…。)

さて、ここからまた少し余談を挟む。というのも、源頼光のファンの方には気になっている点があるかも知れないためだ。それは源頼光の本地についてである。『大江山絵詞』で語られる本地では、源頼光は、四天王より才覚がずば抜けていることから「明王」の格とされている。

一方、頼光四天王は「明王」と比べれば下の、「天」の格だ。

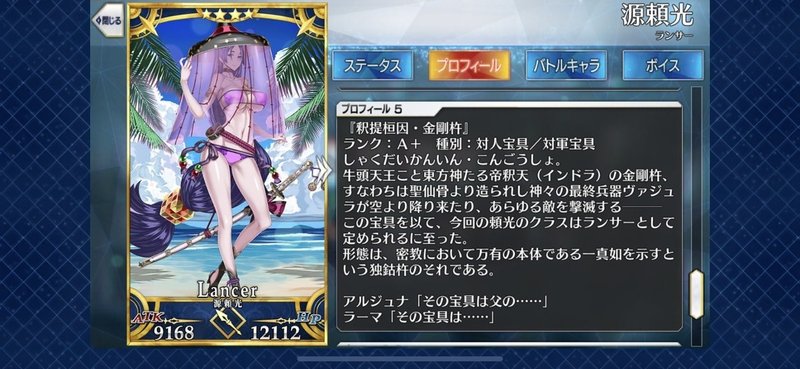

しかし本来、四天王を統べる者としては、大威徳明王よりも、帝釈天の立ち位置が相応しいのではないか。そして、FGOのサーヴァント・源頼光こそこの帝釈天(=牛頭天王 =インドラ)の権能を持っている事になっている。しかしこの、頼光の本地帝釈天説は、FGO独自色が強いと思われる。

ただ実際、帝釈天と同一視されるインド神話のインドラは、金剛杵(ヴァジュラ)によってヴリトラ(大蛇)を殺しているし、また、同じくインドラと同一視される牛頭天王はスサノオノミコトの本地ともされているため、これがヤマタノオロチ退治にも通じている。

すなわち、四天王を統べるという意味でも、龍・大蛇の要素を持つ酒呑童子を退治した者の本地という点でも、源頼光の本地が帝釈天にあるのは非常に収まりが良いはずなのだ。

もしかすると、本来は『大江山絵詞』でも源頼光は帝釈天に位置づくべきだったのかも知れない。しかし後世、説話が成立するまでに起こった源頼光の格上げによって、頼光だけ明王の格になってしまった可能性がある。

逆にこの違和感を消化する要素として、FGOにおける、源頼光=本当は弟であった牛鬼(=牛頭天王▶丑御前)説がブチあがったのかも知れない。

つまりFGOの世界では、牛頭天王を匂わせる「帝釈天」の本性を伏せたため、違和感のある「大威徳明王」が『大江山絵詞』では源頼光の本地として伝わっていた、ということになるだろうか。

社長の要望により源頼光が女性になった、という経緯に対応したアクロバティックがどこまでかわからないが、源頼光の本地を帝釈天に引き戻し、かつ整合性を持たせるエピソードが配置されているとすれば、これは見事な当て嵌めになっていると思う。

話を酒呑童子に戻そう。

重要なのは、『大江山絵詞』では先に言ったように「【内部】の者の証言としてのみ本地が語られている」点と「酒呑童子についての説明はない」点の2つだ。

これが時代を下ると、「伊吹山系」の説話で、酒呑童子が何者だったのか明確に語られるようになってくる。

佐竹昭広氏の書籍『酒呑童子異聞』(岩波書店、1992年)では例として、『竹僊堂古書展観図』にあった『酒天童子絵巻』を挙げている。この絵巻の詞書は『室町時代物語』すなわち室町時代における御伽草子と同じだとしているため、室町時代まで下った頃の内容になる。

本地の説明は、神仏と別れる際にはなく、物語の末尾に移動しており

“ある人の夢にみけるは、一条の院と申はみろくぼさつのけしんにておはします。よりみつはびしやもんてんわうのけしんなり。さればみかどは仏法をひろめんために此くにゝ化生し給ふ。よりみつ守護神となりて怨敵を降伏し給ふなり。これしかしながら大慈大悲の御ちかひなり。さてかのしゆてんどうじは大六天のまわうなり。(中略)かのくわんをんさつたのせいめいとあらはれてことのよしをうらはにたまふとぞみえける。

(竹僊堂旧蔵『酒天童子』絵巻、下)

※ 太字は筆者(私)の修飾

とある。

先ず、この絵巻では、本地への言及が「ある人の夢にみける」として書かれている。酒呑童子を討伐した者たち(【内部】の者)の言い分ではなく、もっと客観的な存在からの説明になっているということだ。

あるいはそのために本地の説明を末尾付近に構成しなおし、地の文に近いところに位置づけたのではないかという意図も推測できる。

そのうえで、一条帝(院)は弥勒菩薩のままだが、安倍晴明は観音菩薩になった。そして源頼光は「明王」から格下げがあり、しかも、帝釈天を通り越して四天王の一角に過ぎない(と言ったらバチがあたりそうだ)毘沙門天にされてしまった。

そして、ここに酒呑童子が何者か確定的な文章が出てきている。

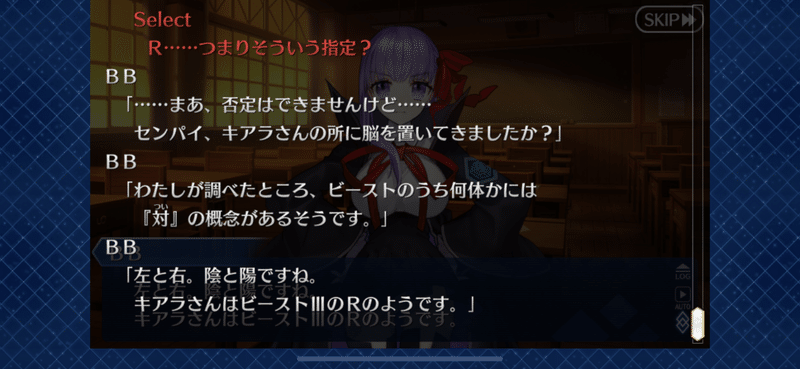

酒呑童子の本地は、「大六天のまわう」だ、という指摘だ。

これは『大江山絵詞』でちょくちょく言及されていた「天魔」という広範の存在を含み得る概念とは異なる、固有名詞になる。

つまり、FGOでもお馴染みの、第六天魔王波旬、そのひと(神?)あるいはその化生した姿であるという指摘にほかならない。

さらに佐竹昭広氏の書籍『酒呑童子異聞』(岩波書店、1992年)に沿って時代を下り、例として挙げられている、江戸時代前記成立の『曼殊院本』をみると、

“ある人の云、一条院は是弥勒菩薩のさいたむうたがひなしとぞ申されける。又頼光は毘沙門天王の化現なり。(中略)又酒天童子はこれ大六天魔王也。”

(曼殊院蔵『酒呑童子』絵巻、下)

※ 太字は筆者(私)の修飾

とある。

「ある人の夢にみける」が「ある人の云う」になり、「うたがひなし」とまで強調されてしまった。しかも「申されける」という書きぶりだから、そう主張した人もなかなかの権威として想定されている(高僧だろうか?)。そして、ここでも酒呑童子の本地について第六天魔王だと断定されている。

<いったんまとめる>

結局は単純な話をしたかったわけだが、龍(ナーガ)の話と源頼光の本地の話を挟んでしまったため、長くなってしまった。申し訳ない。

サーヴァント・酒呑童子が「えちえちしてしまう理由」まで、仏教的な言及から考えればもう1歩、というより0歩だが、もう一度だけ、次回の記事にまわしたい。「第六天魔王」についての本格的な話もそこでしよう。

今回の話は結局、酒呑童子の「本性」について、それを仏教的な本地として追跡してみると、『大江山絵詞』の頃には「天魔の類かな?」という程度に思われていたが、後世に至っては「アレは第六天魔王に違いない」と認定されてしまったという単純な話になる。

さてここで、一応注意しておきたいのが(これは筆者自身への言い聞かせでもある)これは本地垂迹説の進行に合わせた描写だから、説話の中に具体的に「天魔だ」「第六天魔王だ」という記載があるからといって、今までに紹介した

・酒呑童子の「原像」が疱瘡や盗賊、竜宮の主に求められるという説

・あるいは後世の八岐大蛇の落胤といったものを「本性」とする説

が否定されるものではない、ということだ。

むしろ、そういった酒呑童子の原像、本性を包み隠すように、仏教的本地が与えられていく、という順番である。

また、酒呑童子が「第六天魔王」という概念まで引き受けてしまうのも、酒呑童子の持つ、語り継がれるにあたって「【外部】を引き受けてしまう」性質の顕れのひとつとも言えるだろう。

仏教においても、とかく酒呑さんは【外部】を引き受けたという事だ。

……とりあえず、いったんは、そう捉えておこう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?