『線でマンガを読む』ひさうちみちお

ハンガリー生まれの社会学者、カール・マンハイムが語るように、あらゆる知識、信念体系はそれを信ずる個人や集団の社会のなかでの位置によって規定される。誰にとっても都合のよい、真に中立的な知識や信念は存在しない。政治家は政治の、宗教家は宗教の、国民は自身の置かれた生活の枠組みのなかから、各々にとってよりベターとなる信念を表明する。

いっけん自分にとって不利益になるような行動をする人もいる。たとえば自分の全財産を慈善団体に寄付するような人だ。しかし、彼も先のマンハイムの言葉からけして自由になったわけではない。もちろんその行為は称賛に値する。しかし、彼は自分の財産と、それを手放すことによって得られる正義や心の安寧を天秤にかけて、自身をよりよく導くであろうものを選択したまでなのだ。お金よりも正義を選ぶのも、利己的な行為の一種にちがいはない。

![]()

ひさうちみちおの『托卵』というマンガがあって、この作品は異なる信念、正義を有した人間たちがつくりあげた複数の集団、社会のあいだの軋轢を、悲しくも見事に描いている。

ひさうちはもはや現役のマンガ家とは言えないだろう。しかし、1980年代には漫画誌『ガロ』にて、カルト的な人気を有していた。ほとんどの作家は、ある一時期においてはたいへんな人気を博していたとしても、すこし時が過ぎれば忘れ去られてしまうのが、世の常というものだ。しかし、ひさうちの『托卵』が忘れ去られようとしていることを、私は残念に思う。

中世ヨーロッパの風俗を模した小国で、とある事件にまつわる裁判が行われている。15歳の少年が、自分の父や親戚たちから割り木や棍棒による集団リンチをうけて、惨殺されたのだ。息子を殺した父親は、法定にて、正当防衛を主張した。彼によれば、息子は自分の血を引いてはおらず、実の子になりすまして家庭に入り込んだ「カッコー」なのだという。

カッコーというのは、ユダヤ民族をはじめとする少数部族をモデルにした流浪の民の呼び名である。自分たちの土地をもたず、どこに行ってもよそ者扱いされているが、なかには商人として財産を築いたものも存在する。また、『托卵』の世界において多数派を占める人々は、富裕層のカッコーたちの経済力をうらやみながら、差別感情をいだいている。

その差別感情から生まれた、根強い妄想がある。「カッコーたちは、他の民族の子どもを殺し、自分たちの子どもと入れ替えてしまう」というものだ。さきの事件も、自分のほんとうの子どもが殺されて、カッコーの子どもとすり替えられていた、という父親の思い込みに端を発したものだったのだ。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.26

この裁判は、さまざまな人間の思惑に晒されてゆく。物語の主人公は、法廷に召喚された、ボスコという名前の修道僧。彼はじぶんの所属する修道院の代表として、カッコーによる子どものすり替えなどというものは、迷信に過ぎず、父親は殺人罪に処されるべきだと主張する。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.70

ただし、世界の修道院をとりまとめる中央教会は、カッコーによる托卵を事実だとしており、自分の子供を殺した父親の正当防衛の訴えを認める方針をとっている。ボスコたちの修道院は、この事件をきっかけに、中央教会からの独立を果たそうとしているのだった。中央教会は、当然ながらこのことに危機感を抱いており、なんとかして独立派を抑え込もうと画策する。

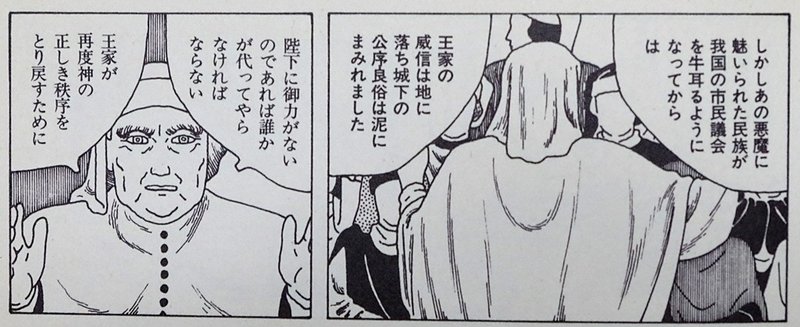

また、政治家たちも、この事件を介して自分たちの勢力を拡大させようと動いている。カッコーを弾圧し、人々のナショナリズムを煽ることによって権力を維持してきた執政官のハーケル。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.83

彼は、忠臣青年隊という組織を率いて、頻繁にカッコーに対する暴力行為を行っている。まさにヒトラーがユダヤ民族を迫害したのと同じやり方で、国を治めているのだ。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.59

しかし、ハーケルの立場も盤石ではない。その地位を虎視眈々と狙う有力領主のクラサスがいるからだ。クラサスは、どうにかしてハーケルを失脚させようとしている。彼はカッコーの大商人から多額の資金援助を受けているが、自身の政治的、宗教的権力を拡大させることにしか興味を示さない。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.52

他方、カッコーたちは自分たちの土地を得るために「建国委員会」を結成し、これまでの差別の歴史からの決別を図るが、これも一枚岩ではない。自分たちの国をつくることに情熱を燃やす青年たちは、ハーケルやクラサスのような狡猾さが不足していて、どうにも足並みが揃わず、内輪もめばかりしている。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.34

カッコーという民族に刻まれた托卵幻想を基底に、さまざまな人間の思惑が交錯し、事態は刻々と変化していく。ボスコや建国委員会の青年たちに、どのような未来が待ち受けているのか。「托卵」は、群像劇として非常に緻密な構成を有した作品だ。とても読み応えがある。

![]()

ひさうちの線について、特筆すべきは、その線の均一性、抑揚の無さだ。『托卵』の物語の根底にあるのは、どうしても解消できない人と人のあいだの差別感情である。カッコーが托卵を行って他民族の子どもを殺しているというのは、根も葉もない迷信で、それを信じる人々は間違っている。

しかしながら、ひさうちは、妄想に囚われて差別を行う人間たちや、それを利用して権力を得ようとする人間たちを、端的に悪だとか、愚昧だとかいう描き方をしない。また、カッコーの建国委員会やボスコの、しごく正当に思える主義を持った人物たちの行動を、ことさら美化することもしない。善なることと悪を、すべてフラットな線で均一に、淡々と描いていく。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.20

ひさうちは、マンガを書くための道具として、主流であるGペンや丸ペンを使わず、ロットリングという製図用のペンを用いる。このペンを用いると、製図に使うだけあって、抑揚のないフラットな線を引くことができる。マンガにおいては、コマ枠をロットリングで引くことはあっても、人物の描写までをこのペンで行うことは少ない。

そういう画材で描かれたひさうちのマンガは、どこか生身の人間を超越した視線を感じさせるものとなっている。この、ときに冷徹にも映る視線が、ひさうち作品の特徴だ。そこには、「善を主張すれば世界は直ちに良くなるか?」という自問ゆえの、善悪に対する距離感が現れているように感じる。

『托卵』において、被害者であり正当な主張をしているのはカッコーであり、ボスコである。しかし、彼らの素朴で正当な主張が、さまざまな人間たちの軋轢を加速させ、結果的に陰惨な殺し合いを誘発する契機になってしまう。

『托卵』ひさうちみちお(青林堂)P.248

もちろん、加害者の言うことがまかり通って被害者が黙殺され、差別されるようなことはあってはならないことだ。それは間違いないと思う。ただ、正しいことを正しいと主張したがゆえに起こる悲劇がある。そしてマンハイム同様、自分たちにとっての善、正しい行いが、すべての人々にたいして理解を得られるわけではない、ということを『托卵』という物語は私たちに教えてくれる。

今年、自分たちの善に基づき、世界を変えようとした人々が、死刑に処された。彼らはオウム真理教という宗教集団に属し、極めて性急に自分たちにとっての善を求めたあげく、未曾有の殺人行為にゆきついた。彼らの主張した「人々の救済」は、多数の人々にはとうてい受け入れられないような代物だった。

自分たちが考える正義や道徳が、何を引き起こすのか、あるいは、気づかずして、カッコーを迫害する人々のいう「正当防衛」や、オウム真理教の唱えた「救済」にすり替わってしまっていないかどうか、私たちは、冷静に、落ち着いて、見直してみる必要がある。

※本コラム中の図版は著作権法第三十二条第一項によって認められた範囲での引用である。

【『托卵』Kindle版は無料で読めるようです。】

読んで下さりありがとうございます!こんなカオスなブログにお立ち寄り下さったこと感謝してます。SNSにて記事をシェアして頂ければ大変うれしいです!twitterは https://twitter.com/yu_iwashi_z