詩人哲学者・吉満義彦の晩年を思いめぐらす

忘れられた聖者にして、詩人哲学者

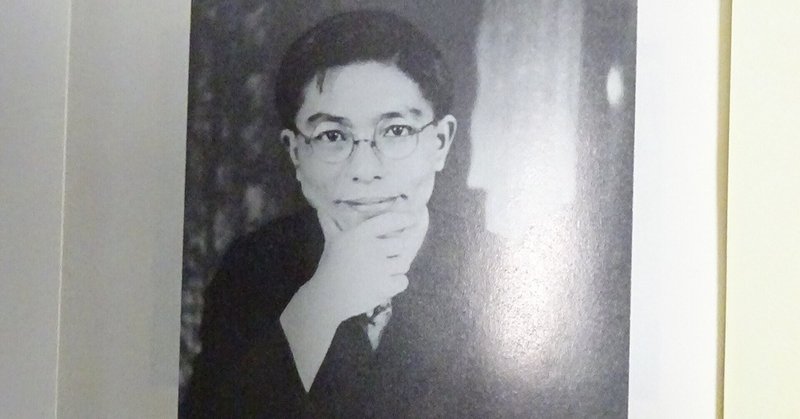

詩人・哲学者・聖者の魂を持って地上を生きた、吉満義彦というカトリックの詩人哲学者がいる。

詩人とは、世界の本質を言葉で闡明(せんめい)するものであり、哲学者とは、真理への憧れを体現する者である。

聖者とは、世界が「聖」であることを指し示す者であるが、宗教的熱心さがあれば、そうなれるわけではない。

宗教的には熱心だが、聖性の欠片なく、人としての暖かみを欠き、涙の認識を持たぬ者など、たくさんいる。

ルーマニア生まれの孤高の思想家シオランは、聖者には涙の目覚めが不可欠であると語る。

“私たちを聖者に近づけるものは認識ではない、それは私たち自身の最深部に睡っている涙の目覚めである。そのときはじめて、私たちは涙を通して認識に達するのであり、そして人がひとりの人間であったあとでいかにして聖者になりうるかを理解するのである。”

(シオラン『涙と聖者 〈新装版〉』紀伊国屋書店、2021、p,25)

“眼は何も見ない。私は心を通して見る、と断じたカテリーナ・エンメリッヒはむべなるかな! 心が聖者たちの眼であってみれば、彼らが私たちよりもはるか遠くをどうして見ないわけがあろうか。” (同書p,29)

多くの人は、聖者や神秘家よりも、現実を見通していると思っている。

だが、この世界の源が不可視の世界にあるのであれば、その源を見る眼を持たない人々が、一体何を見ているというのだろうか。

シオランの言葉は、「現実を見ろ」と称する人々の、節穴ぶりを思い出させてくれる。

吉満義彦は、そのような「聖者の眼」を持っていた稀有な人だった。

夢想的なところは全くなく、ある意味、極めて「現実的」な人だった。

評伝が出たのは、わりと最近のこと

彼は、カトリック司祭・岩下壮一の弟子であり、作家・遠藤周作と批評家・越知保夫の師にあたる。

批評家の小林秀雄は、吉満の友人である。

2014年に、同じくカトリックの批評家・若松英輔が『吉満義彦 詩と天使の形而上学』(岩波書店)を上梓するまで、まとまった評伝がなかった。

元々、2011年1月の「三田文学」誌上で、連載されたものが、後に加筆訂正され、単行本となったものである。

それを知って読み出したのが、2012年後半か翌年だったように思う。

ただ、単行本化に、少し時間がかかったことを覚えている。

日本近代史・思想史・霊性史を考える上で非常に重要な人であるが、今も、充分な注意が払われてはいないように感じている。

若松が処女作『井筒俊彦 叡智の哲学』を上梓した後、これが一つのきっかけとなって、慶應義塾大学出版会から『井筒俊彦全集』の刊行が始まったが、吉満には、こうしたことが起きなかった。

2012年頃も今も、まともに読めるのが、若松の評伝だけであり、あとは、高価な古書で、吉満の著書を買うしかない状態である。

吉満に文学の才を見出されなければ、遠藤は作家になっていなかっただろう。

越知が吉満に出会わなければ、批評を書いてはいなかっただろう。

井筒俊彦も、吉満を読んでいたと、遠藤との対談で語っている。

だから、もう少し、関心を抱かれてもいいのではないか、少なくとも、キリスト教界は、カトリックやプロテスタントといった教派を問わず、注目してもいいのではないかと、個人的には思っている。

何となれば、彼の生涯は、厳しい時代や社会の最中、どのようにキリストの道を貫くかのヒントに満ちているからだ。

吉満の生涯や働きについては、先の若松の著作に詳しいので、そちらをお読みいただきたい。

やや癖のある吉満の文章の意図も、的確に、平易な表現で読み解いている、すばらしい本である。

晩年に神秘主義を講じたのはなぜか?

前置きが長くなった。

吉満は、1904年に生まれ、1945年10月23日に亡くなった。享年41歳。

最晩年、大東亜戦争の最中、神秘主義を講じたと、遠藤周作が『人生の同伴者』で述べている。

正確に引用すると、こうである。

“警戒警報や空襲警報の合間にデカルトやパスカルを引用しながら神秘主義の講義をしてくださった”

(遠藤周作「吉満先生のこと」『人生の同伴者』所収)

当時は、遠藤もその意味がわからなかったらしいが、晩年には、吉満の気持ちがわかってきたという意味のことを、どこかで述べている。

おそらく、吉満は、誰にとっても死が間近に迫る戦時下において、神秘主義を講ずることで、人生は「死によって、終わるのではない」ことを、感じ取って欲しかったのかもしれない。

彼はこの講義を、文字通り、命懸けで行なった。

戦時下に心を留めるべきこととは何か?

昨年、11月より、現下の状況を、「戦時中」「戦時下」と認識している。

これは、567茶番のからくりを知っている人であれば、多少なりとも、共有していただける認識だろう。

弾が飛んできたり、ドンパチするのは、戦争の最終段階であって、それだけが戦争ではない。

その詳細はともあれ、こういう状況下で、何に最も目を注ぐべきなのか、何を大事にするべきなのかを考える時、必ず思い浮かぶ人の一人が、吉満義彦で、晩年に、神秘主義を講じていた話である。

葉隠の説く武士道で生きてきた執行草舟も、ずっと永遠を仰ぎ続ける人生のために、生命を完全燃焼するのが自分の歩みであることを、『超葉隠論』(実業之日本社、2021)で、様々な仕方で語っている。

今、現実に何が起きているかを知ろうとするのは、もちろん、大事だ。

だが、それ以上に大事なのが、自分が、どのように死に、どのように生きるかではないだろうか。

また、永遠を仰ぎ見ている人でなければ、他者のために命を賭して働くことはできない。

もちろん、それはどういう形を取っても構わない。

少なくとも、自分の命や安楽を求めている人には、他者のために自分の命を犠牲にすることも、永遠を仰いでそれに焦がれ続けることも、狂気の沙汰に映るだろう。

あるいは、その中には、危機であることを前提に、他人の不安や希望を食い物にしている輩もいる。

人の道を外れたそういう人々が、何かを知っていると思って後を追ってしまうこともわからなくはないが、ちょっと立ち止まって、自分が何のために生きるかを思いめぐらすのも、悪いことではないだろう。

567対策にかこつけて、人々の生活が破壊されている中で、本当に、人としての真っ当な道を貫くにはどんなあり方がいいのか、どんな志を持つべきなのか。

そう問う時、我が身を賭して、生き、働いた人々の姿が、よぎるのだ。

それが実在した人であろうと、作品内の人物であろうと、関係ない。

この胸の内に熱いものを呼び覚まし、憧れを呼び起こす存在であれば、その違いは、些末なことである。

吉満の年齢を少し過ぎていながら、いまだ、何も果たせていない自分がいる。

だが、彼のように生きたいと思って、今日も、生きる。

憧れにわずかでも近づけるならば、それが果たせたかどうかなど、大したことではない。

永遠を仰ぎ、憧れを持って生きるとは、そういうことである。そうではないだろうか。

( ´∀`)サポート本当にありがとうございます!!😭😭😭🥰🥰🥰 ( ・ ∀ ・)ご恩返しするためにも、今後も一生懸命頑張ります!!😊😊😊