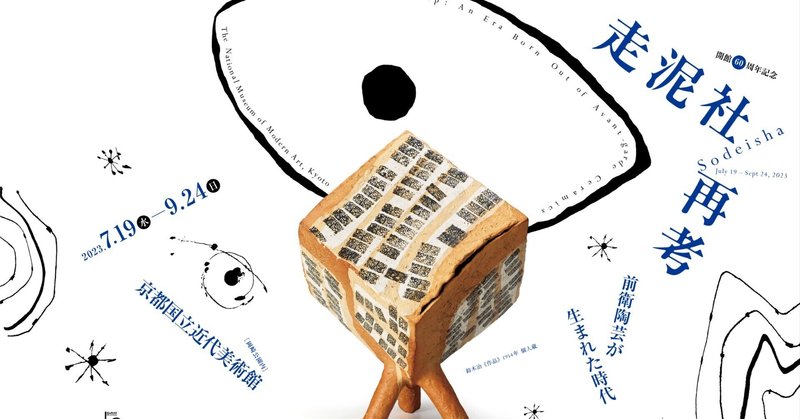

展覧会レビュー「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」(京都国立近代美術館)

陶芸をめぐるかたちの攻防

松村大地

皿と壺は同じ形をしている。ろくろの上で回る土の上端を絞れば壺に、開いてゆけば皿になると言えるだろう。陶芸制作の要であるろくろは、必然的に円筒の形を作り出す。その形は、器物としての「用」を陶芸作品にもたらしている。

「走泥社再考」展は、1948年に京都を中心に若手陶芸家たちによって結成された走泥社の半世紀にわたる活動のうち、その前半期25年の活動の全貌を紹介する。本展は走泥社そのものに加えて四耕会や生け花など、周囲との繋がりにも言及する研究色の強い展覧会である 。それゆえの展示の単調さを回避すべく、ビビッドな色壁や斜辺を持つ展示台の使用などの工夫がなされているが、展示の構成自体はほとんどクロノロジカルだ。

展示を順に見て行くと、伝統的に陶芸が有してきた「用」の要素からしだいに乖離していく様が体感できるし、この点が走泥社の同人たちの制作における初歩的な前衛性といえる。つまり、陶芸が実生活に根差した存在から、自律的な表現へと移り変わるということである。その際に、一見すると、ろくろが作り出す円筒形は徐々に姿を消していく。しかし、「焼き」の工程からは離れないため、円筒は完全には失われず、縁が閉じられて空洞として引き継がれていくように思われる。このことは、中島清の《草花文磁器飾壺》(1946年)と金ヶ江和隆の《ふたつの間には》(1976年)の展覧会の最初と最後の2作品を見比べるだけでもなんとなく理解できるかもしれない。前者はオーソドックスでまさに伝統的な形をした壺に花卉の絵付けがなされていて、後者は丸みが強調されたパイプのような形の2つのオブジェであり、陶芸であることもあまり感じさせない。これは、作品の重心が機能から具体的な形態へ変化したとも捉えられるだろう。本稿でも展示作品を会場構成に沿って追っていこう。

出典:『走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代』青幻舎、2023年

第一章で展示される初期メンバーの作品群は、基本的には器物の形をしたままだ。しかし、その絵付けの仕方に斬新さを見ることができる。八木一夫の白化粧のシリーズは従来の陶芸には見られないようなペン画のようなドローイングの趣きがあり、《二口壺》(1950年)にはジョアン・ミロの絵画を思わせるような記号的なモチーフが描かれている(そして同時開催の4階のコレクション展にはミロの作品が展示されている)。また、鈴木治の花瓶作品《ロンド》(1950年)の表面では、シュルレアリスムの自動筆記のように不規則的に見える線が絡み合う。あるいは実際に影響を受けていたかは不明だが、ちょうど同時代のジャクソン・ポロックなど抽象表現主義の絵画も連想できるかもしれない。走泥社同人たちの初期作品の特徴は、モチーフをデフォルメした図案を工芸意匠として器物に応用する近代以降の絵付けの仕方ではなく、もはや器物を絵画のキャンバスのような支持体として直接的に扱っていることだといえよう。

出典:https://x.com/sodeisha_2023/status/1705341450869707150?s=20

第一章の終盤に展示されている、小さい円筒が大きな円筒に組み合わせられた八木一夫の《ザムザ氏の散歩》(1954年)でも予見されていたが、円筒は一作品のために複数作られるようにもなり、第二章ではより自由な造形が現れる。円筒は「用」のために作られる形態から離れ、陶芸特有の造形言語として作品に再配置されていく。たとえば、川上力三の《面相》(1963年)は、花瓶を倒置したような作品であり、円筒の口が閉ざされている様は、分かりやすく「用」を切り離そうとしているようにも感じられる。そのような作品のあり方に加えて、走泥社の発足から10年以上が経過したこの時期の作品群には、形態の繰り返しや集積も多用されている。それはオブジェ的であり、同時代の美術領域の立体造形にも通じている。

さらに第三章の60年代後半から70年代前半の作品になると、器物として使えそうなものはほとんど見受けられない。それどころか、きわめて具体的な対象が形作られているものが目立つ。さらに絵画や彫刻などの美術作品と同様にコンセプトも重視されはじめていたようだ。たとえばそれは同時代的な社会問題が扱われるまでに至っている。水道が形作られ、その蛇口の先が様々な方向を向いていたり切り落とされたりと、蛇口が苦しそうにしているように感じられる里中英人の《シリーズ:公害アレルギーⅠ-Ⅵ》(1971年)からは、高度経済成長期に勃発した公害問題や水質汚染といった社会批評的なテーマが窺える。しかしながら、そのモチーフ自体の形状をよく観察してみると、蛇口や水道が通る壁の部分など、円筒や空洞といった形態が残存している。そもそも「土を焼く」という陶芸制作の性質上、中身の詰まった量塊を作ることは難しい。この形態的特徴(あるいはそれをベースとしたモチーフ選択)は、第三章で展示される他の作品にもある程度共通しており、陶芸という技法由来のふくらみを宿し続けている。

出典:https://x.com/sodeisha_2023/status/1701735691531763970?s=20

本展を総覧すると、その作家数と作品数からも、走泥社の活動自体に規則や明確な方向性があったわけではないと感じさせられる。しかし、彼/彼女らが共有する陶芸制作において、ろくろ特有の円筒形を、どのような方法でもって器物性から逃れさせるのかという問題意識がうっすらと浮かび上がるようにも思える。つまり、「ろくろの引きずり方」が、実用性と結びついた伝統的な陶芸の形態から、抽象的な形の造形や具体的な対象の再現へと走泥社同人たちの作品の変化のなかに通底していたと言えるのかもしれない。

走泥社の代名詞として知られる「オブジェ焼き」という語に現れているように、彼らの前衛陶芸は、その「後衛」としての焼き物=伝統的工芸だけでなく、オブジェ=美術一般における立体造形に対しても意識が向けられている。京都の陶芸界というきわめてトラディショナルな場所で、走泥社の陶芸家たちは、美術としての立体造形に向かうのではなく、あくまでも陶芸の前衛として走ろうとしていたのである。

松村大地|まつむら・だいち

浄土複合ライティングスクール5期生。京都工芸繊維大学に在籍しながら建築/現代美術/キュレーションを勉強中。個別の作品制作から都市空間までを横断的かつ連続的に行き来しながら活動。また、主に切り絵手法を用いた作品制作で作家活動も行う。

開館60周年記念走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代

会場:京都国立近代美術館

会期:2023年7月19日 - 9月24日

https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionarchive/2023/454.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?