スギ2×4部材大量生産へ・けせんプレカット

ツーバイフォー(2×4)住宅の建築戸数が増えている。昨年、初めて10万戸を突破した。在来軸組工法住宅と違って設計・建築ルールがはっきりしていること、住宅の耐震強度が高いことなどが好調の理由と考えられる。そしてここにきて、スギで2×4部材を供給する動きが出てきた(前号参照)。この新しい潮流を、さらに太く・大きなものにできないか。その可能性を探るべく、遠藤日雄・鹿児島大学教授が気仙川流域のけせんプレカット事業協同組合(岩手県住田町、佐藤實理事長。以下、「けせんプレカット」と略す)を訪れた。

スギ2×4部材の全自動プレカット化へ積極投資

遠藤教授を出迎えたのは、けせんプレカットの泉田十太郎専務理事。泉田専務は、工場内を案内しながら、4月からスタートする2×4部材の全自動プレカット事業について、説明を始めた。

遠藤教授

現在はどのような事業を行っているのか。

泉田専務

木造軸組プレカット(在来、金物工法)を中心に、軸組パネル工法向けのスギパネル製作も手がけている。2×4部材のプレカットは3年前から始めた。だが、半分は手加工で行っている。

プレカット加工は手作業のウエイトが高いが…

遠藤

2×4住宅のプレカット率は低く、建築現場は人海戦術が一般的だ。プレカット部材の加工も、もっと合理化する必要がある。

泉田

そのとおり。そこで、軸組プレカットと同様に、2×4プレカットの全自動化を図ることにした。この4月中に、フンデガー社のプレカット加工機、内外工業の高速クロスカット機、そして両方の機械にCAD/CAM対応するネットイーグル社の2×4CAD(第300号参照)を導入する。一連の設備が整うと、月産4000坪体制になる。

遠藤

2×4プレカット事業にシフトして、勝算はあるのか。

泉田

設備投資を決めた理由が2つある。まず、2×4部材は種類が少なく、自動化に向いている。各材の幅は2インチのみ。これに2×4、6、8、10の4種類。長さも4種類だ。合計16種類。建築の共通ルールがあることも合理化を進めやすい。

もう1つ。けせんプレカットには、スギパネル製作で培った高い技術力がある。これをベースにして徹底的に「無駄」を排除すれば、どこよりも安く、品質の確かな2×4部材を供給できる。

高い技術力と「無駄」の徹底排除が武器

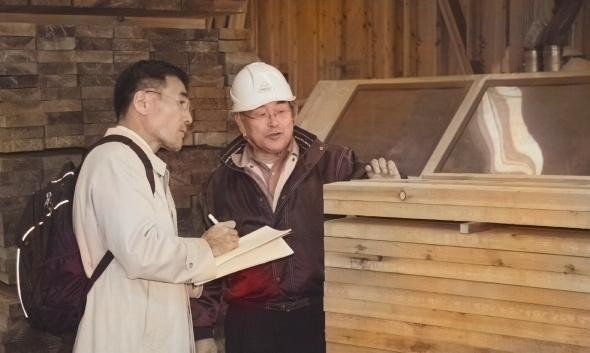

泉田専務は遠藤教授を、スギパネルの製作現場へと連れて行った。ここで、けせんプレカットの競争力が養われたという。

遠藤

自慢の「技術力」について、具体的に説明してほしい。

スギパネルについて説明する泉田専務(右)

泉田

けせんプレカットのパネル製作は、P(柱)&P(パネル)が基本だ。現在、仙台市の地域ビルダーに納めている省エネ用のP&Pは構造材(集成材)+パネル+羽柄材(ビスや釘を留めるための下地材)だが、それぞれのKD含水率は13%、14±1%、14±1%だ。品質管理を徹底し、ビルダーからの信頼を得ている。

遠藤

「無駄」の排除とは。

泉田

2×4部材の主力となっているSPF(カナダ産のマツ・モミ・トウヒ属)コンポーネントにはランクがある。いちばん上がJグレード(日本向け)で4万3千円/㎥(運賃込み)。次が3万9千円/㎥(同)。でも、バンドルを解くと、中には曲がりや節があったりで撥ね材が出る。また、長さは10フィートから20フィートまで2フィート間隔で梱包されており、これを向き向きの長さに切ると当然端材が出る。こうした撥ね材や端材が「無駄」のもとだ。

大手工場を凌ぐ生産性、都市部の魅力的市場を狙う

遠藤

その「無駄」は解消できるのか。

泉田

できる。フィンガージョイント(FJ)すれば、無駄なく所定のサイズに加工できる。そこで、ネットイーグル社と連携して、スギの枠組材(ディメンションランバー)とそれを使った設計仕様を開発することにしている。

けせんプレカットは、大手パワービルダーの要求する厳しい精度をクリアしてきた実績がある。この過程で「無駄」を排除する仕組みをつくり上げた。ある大手2×4住宅メーカーのパネル工場では、従業員1人が1枚のパネルを製造するのに48分かかるが、けせんプレカットでは35分でできる。

遠藤

4月から全自動2×4プレカットが始まると、どのような事業展開になっていくのか。

泉田

当面は大手商社をメインにパワービルダーの岩手県分のプレカットを行う。いずれは、東北全体の2×4プレカットの拠点になるだろう。

遠藤

国産材業界にとって2×4住宅市場の可能性は?

泉田

2×4住宅の木材使用材積は在来軸組工法住宅とほぼ同じ0・5㎥/坪程度だ。戸建、集合住宅を含めて1戸当たり平均30坪とすると、2×4住宅10万戸として150万㎥の木材使用量になる。製材歩止まりを考えると、300万㎥程度の丸太が必要になる。国産材製材・加工業界にとっては魅力的な市場だ。

2×4パネルの製作現場

◇ ◇

2×4住宅やマンションの建築戸数が伸びているのは都市部だ。これに対して在来軸組工法住宅は、主として地方部で建築されており、住宅市場の地域性が明確化しつつある。今後の日本の製材・加工業は、この2つの市場に対応する形で分化していくのではないか。けせんプレカットは、その先駈け的存在になっているような気がしてならない。

(『林政ニュース』第314号(2007(平成19)年4月4日発行)より)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?