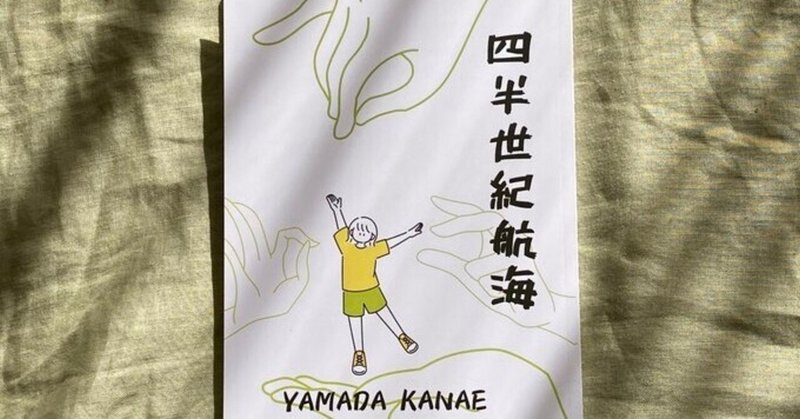

【インタビュー】'泥団子’と向き合うーエッセイストYAMADA KANAEさん

YAMADA KANAEさん

エッセイスト。26歳。

8月下旬に、自身の四半世紀を綴ったエッセイ集『四半世紀航海』をZINEで上梓したばかり。

※公式HPはこちら

’書く’は’落とす’行為。

―「書くこと」はどうやってKANAEさんに訪れたのでしょうか。

まず、頭の中で文章が流れ始めるんです。それを文字起こししている感じで。

だから「書く」っていうより、なんか落とさなきゃっていうことかも。

今までは頭の中にずっとぼわーって流れてくるものに、頭の中で自分に返事をしていたんです。でも、「いや、これ誰かに見てもらったほうがよくない?建設的では?」って思って。

だから頭の中に流れ始めるものをアウトプットし始めて…

―それはいつ頃?

頭の中に流れてきたものをアウトプットするというのを始めた最初はTwitterだったと思います。自分が15歳くらいだったから、10年くらい前からかな。

140文字めいっぱい、ぶわーって書いて、それがいくつものツイートに連なるくらい書いてたんです。とにかく、頭の中のものを落としている感じ。

その頃のツイートとかアカウントは、もう今は封印です。あまりににも自分の気持ちを素直に出しすぎちゃうから、すぐ全部消したりとか。

1年に1回ずつアカウント移動してフォロワーを減らしていったりとか(笑)。もう跡形も残ってないです。

ZINEを作った経緯

―今回出版されたZINE『四半世紀航海』は、「かがみよかがみ」という朝日新聞のエッセイサイトで掲載されていたものですよね。当初から本にしようということは考えてらっしゃったんですか。

考えてませんでした。

「ああ苦しい。今これを書かないと前へ進めない」とか、「書かないとやっていけない」っていう時に、わーって書いて、表に出していたんです。

だからすっごく書いている時期と全然書いていない時期があって、そういう自分の思うままに、必要とする時に「書く」という作業を選んだっていう感じなんです。

KANAEさんが『四半世紀航海』というエッセイ集の中で語っているのは、ご自身のこれまでの人生。そこには、「虐待」「親の自死」「うつ病」「PTSD」「10年間精神科に通院」「祖父も自死」という、なかなか衝撃的なことが赤裸々に描かれている。

―KANAEさんを取り囲む事実は、‘被害者である’ということを力強く物語っていると思うのですが、読ませていただくと、それは真逆の、‘加害者でもある’というような感じも聞こえてくるんです。その両極端な印象は何でだろうってちょっと不思議でした。

確かに、違和感が結構あるかもしれないです。虐待されていたとか、自分が何かをされた側であるということに。なんか、みんなそう言うから一応被害者を名乗ってはいる感じで。

そういうふうに言われるから言うようになっていったんです。

自分がどっちなんだろうと考えると、圧倒的に加害者だなって感じます。

でも、これまで、自分がこういうふうに生きてきたって話すと、「大変だったね」「つらかったね」「あなたがされてきたことは、まぎれもなく虐待ですよ」とか言われます。お母さんが亡くなってしまったことも、その後おじいちゃんが亡くなってしまったことも、やっぱりいろいろ知ってもらえなかったとか、子供が大人に翻弄されたとか、まあ事実としてはそうなんですよね。

だから、エッセイを書いたり人に言ったりする時は、そういうワードを選んでいるっていう感じです。「大人に○○してもらえなかった」とか「こういうふうにさせられた」とか。

でも、ほんとのほんとのところでは、「自分が周囲の期待に応えられるだけの器がなかったから、周りの大人は自分を認めてくれなかったんじゃないか」というのがずっとあって…。

それで、お母さんを苦しめたり、おじいちゃんの気持ちを重くしちゃったりしたんじゃないかと。

私が加害者っていうことではないかもしれないけど、できない子だったからこういうことが全て起こったんじゃないかっていうのは、思ってはいるかな。

そういうことを綴った結果が、39本のエッセイという数になっていて、1年ちょっと書き続けて132ページの本になったという感じです。

だから、「この期間の私にとってはこの作業は必要だったんだ」というのがわかって、それはいいことだと思っています。結果的にこれだけ貯まったので、ZINEにしようというのは後から決まりました。

KANAEさんの執筆風景。なんと、スマホに入力していくスタイル(笑)

―書き進めていた1年ほどは、KANAEさんにとってどういう期間だったのしょうか。

うーん、でも、何かこれといった手応えというのはないかも。

ただ、「1年ちょっと書き続けた」ということが、私にとっては必要だったんだなと、後からわかった感じです。最初から本にしようと思ってやってたら続かなかったと思っているんです。

―『四半世紀航海』は、「これを読むことで、同じような経験をした人たちの何かヒントになれば」と書いていらっしゃいます。KANAEさん自身は書くことで救われましたか。

当初、エッセイというかたちにすることで、自分自分を少しでも救おうとはしていました。

エッセイを書くことは、自分の‘泥団子’を見つけては、見つめて、というのを繰り返しなんです。そしてそれはたった一人の、自分で自分をなぐさめるだけの作業でしかないんですよね。

だから、なんていうか、対象がいないから… 変わらないなって。

今後もこの作業、この旅を続けていくんだろうなって思うと、ぞっとする寂しさがあります。

―‘自分の泥団子’?

‘泥団子’は、自分の人生を生きていく中で捨てた感情という感じです。

寂しいとか苦しい、本当は母親にこうして欲しかったとか、あの時こうしてほしかったみたいなものを、その時には表に出せなかったから泥団子みたいに丸めて、ポイっ、ポイって、自分の人生の道中に置いていった。で、自分の過去をふと思い出した時に、「あ、泥団子、落ちてた」みたいな感じで拾って、それを見てエッセイを書くみたいな感じです。

‘泥団子’は一つではなく、複数ある感覚です。

エピソードの一つ一つを‘泥団子’って呼んでいるのかもしれないし、自分の中で守りたい部分、蓋をしている部分を‘泥団子’と呼んでいるのかもしれません。

明確に「これこそが泥団子」という感覚を持ってそれを抱えて生きているわけではないです。なんというか、執筆に向き合うたびに、新たな泥団子が見つかるんです。

―その‘泥団子’を見つけては拾い上げて、エッセイに綴った‘泥団子’は、エッセイに書き終わった後、どうなっていくのでしょう?

どうなるんだろう… ‘泥団子’を見つけてあげることが大事な作業なんです。

「見て!泥団子きれいにできたよ!」って、当時誰にも見せることなく捨ててしまったのは私なので、今の私がその時に本当に見てほしかった人の代わりに見つけてあげることで、子供の頃の自分を労っているという感じでしょうか。だから、「見て欲しかった、寂しかった、苦しかった」という思いでせっせと作った当時の自分が成仏するってことかな。

―成仏する… それはKANAEさんにとってプラスとなっていくのでしょうか。

どうだろう… すごく悲しくなるかもしれない。

‘泥団子’を見つけて、あの頃こんなにも小さなことに悩んでいたのかとか、普通の子が普通に得られる愛情とかそういうものが本当に足りてなくて、不安でしかたなくて、寂しくて、という感情をもてあましていたのかって思うと、本当に悲しくなるんです。

ただ、私子供の頃の記憶があまりないんですね。だから自分のことっていうよりも、‘自分の中にいる子供’というような感じで、自分の過去を見ている感じです。「あの時の自分」のがんばりを、「今の私」が認めてあげるという感覚というか、「ああ、がんばってたんだな」「これは当時はお母さんに認めてもらえない私が悪いって思ってたけど、やっぱりちょっとお母さんがスタンダードな接し方ではなかったな」と思って、その認識を変えてあげる感覚ではあります。

そして、その作業を自分でしなきゃいけないということがすごく寂しいんですね。

今お母さんがいれば、今現在、お母さんにも伝えられたかもしれないのに、今もそしてこの先も新たに生まれる関係性がないことを感じて、すごく寂しくなります。

―エッセイを書くことは、見つめる作業であり、悲しさや寂しさと向き合う作業であると…

そうですね。エッセイを書くことで、騙し騙し塗り替えている感じなんです。

「あの時もっと自分が頭のいい子だったら、お母さんの望む通りのことができたかもしれない」「あの時もっと聞き分けがよかったら、おじいちゃんを私を手に負えないって言って放り出さなかったかもしれない」って思う自分がずっといるんです。で、大人になってから「でもそんなの、私にはどうしようもなかったじゃん」って言って、エッセイを書いて過去を塗り替えようとしているっていうか。

「私はこうしたかったけど、こうできなかったよ、やっぱり」というのを、エッセイを書くことで上塗りしている感じです。

だから、ずっと、下地は消えないですね。

―消えるかも、と思ってはいた?

いえ、消えないはずとは思ってはいました。

ただ、悪あがきでも上塗りでも、やらないよりましだと思ってやってます。

あの、私、すごく自分自身が嫌いなんですね。

どれだけ「自分は悪くなかった」って思うためにエッセイを書いても、なんというか、追われている身というような感覚というか、責められているのを言い訳するみたいな感覚でしかなくて。

KANAEさんの相棒、マメ。ベランダで育てているバジルを見張っている。

―KANAEさんにとって「書くこと」についての表現が、ちょっとずつ変化していますね。「自分自身をなぐさめるためにエッセイを書いている」という表現があったり、「社会とのずれや不安を感じている人に何かのヒントになるものを書きたかった」であったり、そして、「書くことは何かを生み出すことではなく、自分のデトックスの手段」という表現もあります。

そうそうそう。身の回りで起こった出来事と関連しながら書いているので、その時々でちょっとずつ変わりますね。

「自分のために書いている」って言う時と、「誰かのためになればいい」っていう、両方あるんですけど、でもそれは表裏一体っていうか、同じことなんじゃないかなって、書きながらも思っています。

書くのはとても苦しい作業だし、やるたびに虚しさがある。とてもじゃないけどこの方法がベストですとは言えない。でも私じゃない人にとっては、私の言葉が今欲しい言葉かもしれないし。

それに、エッセイを書くという作業が、自分のことを見つめるには良いツールであるのは確かだから、だから、自分がもっと素直ならこの作業はとても有効なんだろうなって思いながらやってます。

あとは、「どうとらえられるか」を気にして書いているんだとも思います。

たとえば「誰かのために書くことって嬉しいですよね」って言われたりすると、反発して「いや、自分のために書いてる」って書いていたり。でも自分のために書いてることが続くと、「ああ、これ、誰かの役に立ってほしいな」って思うタイミングがあって、そういうふうに書いたり。

でも、実際のところは、書く意味なんて考えてなくて。書きたいから書く、書けちゃうから書いてる。

―いま今は、「書く意味なんて考えないで、書きたいから書いている」というのが一番しっくりくると…。

そうですね。書きたいから書いている、書けちゃうから書いている、はい。だから、なんか、その、作品として評価されたいというのがつくと、また別というか… うーん… 不随してくればいいなとは思うけど…

―「書くことで、私の創作の世界で、世界征服を!」というような野望、願望はありますか?

へ? 世界征服…?(笑)

いや、もちろん自分の作品が広まっていくのは嬉しいですが、どちらかというと、誰かが平和に治めてくれる世界の隅っこで生きていきたいです(笑)

―ちなみに、『四半世紀航海』には、どんなキャッチコピーをつけたいですか?

文学フリマに出自分が出店をする時に、webカタログに載せる必要があったんです。そのために書いて気に入っているのが、

「四半世紀も生きてしまった。こんな予定ではなかったのに…」

というものです。

「後悔を綴った航海記―いくつも嵐を乗り越えて時には座礁し、時には南の島に寄り道したりした記録です」

というのは書いてます。船旅にたとえるのはよく使っています。

―そして、帯に何か推薦文がつくとしたら、どんな言葉欲しいですか?

「こんな人間もいるんだなぁって思った」って書いてほしいです。

こんな人間もいるんだよというのは、ほんとにすごく強く言いたい。

私は属性的に

「虐待されてました」

「うつ病です」

「PTSDです」

「親が自死しました」

とかいうことなのですが、そういうのを原稿化している方って少ないように思うんです。

それにそう聞くと、なんかこう、とても繊細で壊れやすいものであるというような、あ、そうであることは確かなんだけど、だけど私みたいに自分の繊細な部分をわざわざ取り出して、バンって割って、「なぜ傷ついたんだろう」って原因を探しているアホみたいなことを一人でやっている人もいるんだよっていう… それはわざわざ傷つきに行っている、それをしないと生きていけないっていう…(笑)

―わざわざ人に傷つけてもらいたい…?(笑)

そう(笑)。だからもうほんと変な人間なんですよ。傷つきに行くみたいな(笑)。自分が望む感じで触ってくれる人を見分けて選んで自分から行くみたいなところあります。

ーKANAEさんはメニューが多い人で(笑)、そのメニューの多い自分ををどう扱ってくれるか、っていう人を見極める能力に長けているんですね。

それはあると思います。自分がしゃべっている上で、どうしても意識せずとも自分の暗いところとかがポロっと出ちゃうことがあるんですね。でも、出ちゃっても踏み込まないでいてくれる人っていうのを、瞬間的に見極めているんだと思います。

これから先の活動

―これから先、こんな活動もしていきたいというのはありますか?

今noteで新しいものを書き始めてて、そこで書いたものを次の本にしようと思って考えてはいます。

『私と彼とあの子の話ー少し不思議なつくりもの』という作品で、創作チックなエッセイです。

この構想はずっとあって、いつかは本にしたいとも思っていたんですけど、最初から本にしようと一人で書き始めると続かないんです(笑)。

だから、noteの仕組みを借りて、誰かが見るかもしれないというプレッシャーを自分に与えながら、連載のような形で掲載していこうかと。勝手に自連載している気分になると、続くんです。

―これはエッセイ?小説?

エッセイです。「私と彼とあの子」について、全部実際に起こったことなんです。種みたいなのがあって、現実か仮想空間かみたいに書いていきたくて。

どう読んでももらってもいいんです。普通の人が読んだ時に、YAMADA KANAEという人が浮かぶというよりかは、「私と彼とあの子」っていう人物が浮かび上がってくるようなもので、「あの子と出会ってからの何年間」を書きたいというのがあって。

―頭の中で終わり方までもう浮かんでいますか?

何作まで行くとか、そういうのは考えてないです。

ただ、1回あたりの文字数を結構短めにしていようとは思ってはいます。200文字とかで一つのセンテンスを書いて、それを8万文字までためようと思ってて…

―8万文字…

はい、それが本にする時の目安なんです。本は8〜10万文字くらいなんです。『四半世紀航海』もそのぐらいで書いています。だから200文字ずつポンポンと更新していく間に、長く書きたいものがあれば書いて、短いの、長いのって感じで交互に本になったらいいなって。一つの本の中で文体がバラバラって感じで。そういうのも目指してやってます。

―これは、『四半世紀航海』とは全く違った方向性ですね。

そうなる…かな。ただ「あの子」という存在はいて、「あの子」から受けた影響が大きくて、それをいつかちゃんと文字にしたいっていうのがずーっとあったんです。

ただ、直接「あの子と私の話」にしちゃうと、ちょっと現実とは違ってしまうので、そこに「彼」をはさむ形で書いています。だから、実際に起こったことをただ書き連ねていくんですけど、どういう関係性なんだろうっていうのを想像しながら読んでもらえれば。

結局何の話をしているんだろうって。

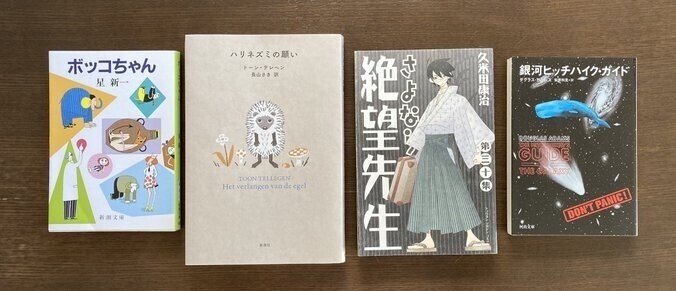

私SFが好きなんです、もともと。「SF(少し不思議)」っていうジャンルも好きで。

KANAEさんの好きなSF小説たち

エッセイって言ってるけど、

「これ、誰が書いててるの?」

「‘彼’って結局誰で、‘あの子’って実在するの?」

みたいな、ふわふわした感じを楽しんでほしいなって思っています。

だから種明かしはしないつもりです。私・彼・あの子が実際どういう関係性だったのか、とか、誰が実在して、誰が実在しないのかっていうことは書かないつもりです。

―このエッセイも「書けちゃうから」書く?

いや、これは書きたいから書く、ですね(笑)。

『四半世紀航海』の購入は…↓

■オンラインショップ:

■和歌山・らくだ舎

■10月5〜10日 静岡文学マルシェ@ヒガクレ荘

■10月8日〜14日 渋谷ヒカリエ・渋谷○○書店

■11月23日 文学フリマ東京

取材・構成・編集:Jidak

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?