読書のすすめ

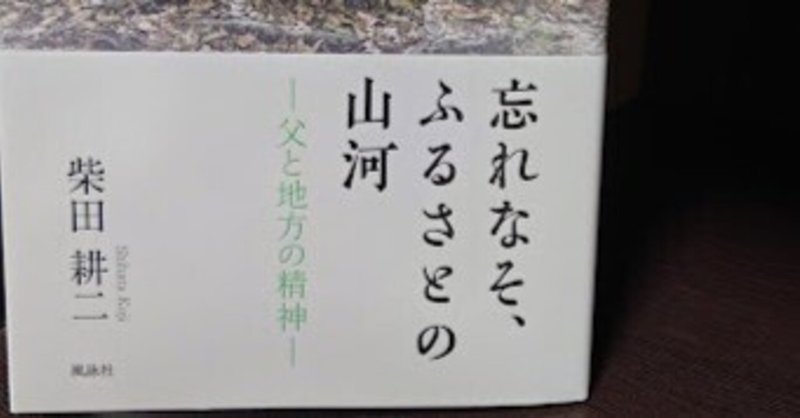

故柴田幸夫先生を偲んで

昭和の戦後から高度成長への間、山合の田舎の生活は大変厳しく、米がそのまま貨幣として通用した。それほど食料に不自由した時代だった。

男は思春期を過ぎ、精神と成人としての自立に到達するとき、必ず父親を対立軸とする。昔の生活台がそのまま彷彿させられる。共感、共感、共感。

透明性の中に、風景の無常観が浮かんで、過去の記録と感情の残片が高い文学性を持たせている。故郷と人の生き様の記録として、後世に残したい一書である。

その中にある言葉を引用したい。

・・・真摯に生きて来さえすれば、過去の苦労は昔話で済む。真摯にあれば、苦労は心の痛みには至らない。人々は自然とそれを体得し紡ぎあって生きてきた。貧しいながらも山での幸せの掴み方がそこにあった。・・・

昔学生時代に、北杜夫にはまっていたころがあった。「航海記」からか「楡家の人々」、「寂しい・・・」シリーズ、そして「青春記」。それらのなかで、少し毛色の違う、「幽霊」は完全な純文学であるが、その読後感を思い出した。清流の適度な湿度を心地よく感じるような幸福な時間であった。

中学三年時の国語の先生であった、柴田幸夫先生。外見から予想される緊張感もなく、楽しく待ち遠しい授業であった記憶がある。国語の先生として、いまこの著作を目にしたら、どうであろうか。私は滂沱のように嬉し涙がこぼれる様しか思い浮かべない。

文学書であり、生活史であり、郷土史でもある。郷土として残し伝承すべき一書である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?