黄八丈の三原色。その染めについて。

9/3のここで黄八丈の魅力について書きましたが

https://note.com/jizaiya_sakurako/n/n89be96b6f01a

今日はその美しい色がどうやってできるのかのお話です。

16日の黄八丈セミナーで 詳しく説明してもらいますが

ご参加頂けない方にも

黄八丈の色の秘密を知って頂きたいと思います。

黄八丈はコクのある深く、澄んだ色調と高い堅牢度を誇りますが

染には独特の技法を用いています。

色ごとに技法が違うので 色別にご紹介します。

黄色の黄八丈。黒い黒八丈、そして 赤茶の鳶八丈です。

この三原色を駆使して 濃淡や交差する織で複雑な色味を織り上げます。

1、黄八丈。

八丈刈安、とも呼ばれるコブナ草を使います。

昔はいくらでも自生していましたが 除草剤の影響などで

減少してしまいました。

10月の半ばから終わりに 穂が出る前の草を刈り取り日に干します。

大釜に一抱えの干したコブナ草を入れて

2時間ほどに出して「黄ブシ」と呼ばれる染液を作ります。

八丈島の染色は 糸を「黄ブシ」で煮詰める煮染めではなく

桶の中に糸を並べて上から柄杓で熱い黄ブシを回しかける方法です。

熱い黄ブシをたっぷり掛けて一晩漬け置き(フシ漬けと呼びます)

翌朝糸を絞って日に乾かします。

乾かす時には 何回を糸を捌いて中まで風を通します。

何度もさばくほど 風合いの良い糸になるそうです。

夕方まで干したら また桶に並べて黄ブシを掛けます。

漬け置いて 翌朝干して・・・と12,3回繰り返します。

そして最後に島の椿のアクを揉み込むと

初めて あの美しい黄色に変化するのです。

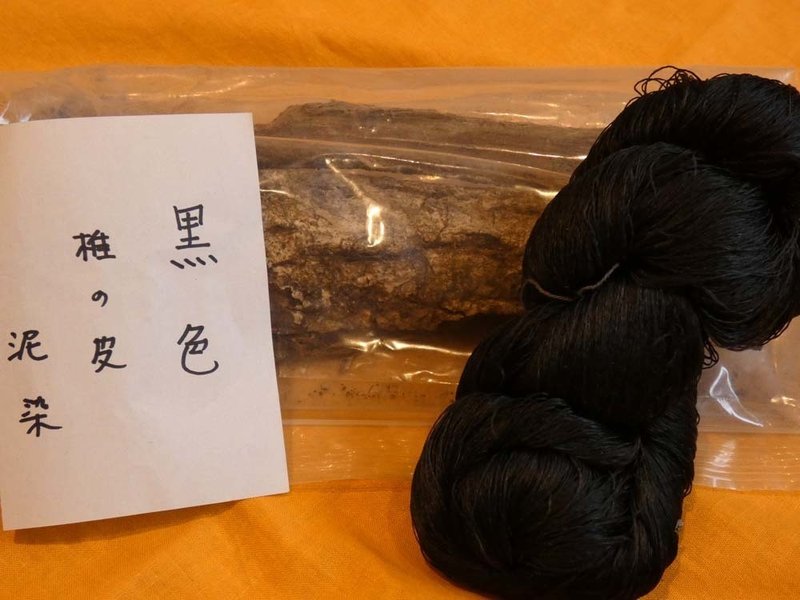

2.黒八丈

最近の一番人気の色ですが とても難しく染ムラが出やすい染です。

現在、山下家では年に2反ほどしか染めていません。

泥で染めます。泥染は大島紬が有名ですが

八丈島でも行われています。

八丈島では下染めに椎の木の皮を使います。

椎の木の皮を煮詰めた染液でフシ漬けを14,5回行った後に

一回目の泥染をします。

八丈島の泥はタンニンが強く 糸を痛めやすいので

泥染の後は 椎の木の染液を冷ましてから掛けまわしてフシ漬けにします。

冷ました染液でのフシ漬けをさらに5,6回して

2度目の泥染で真っ黒に仕上げます。

3.鳶八丈

濃い目の黄色だと思われてる方もいるようですが

赤味の強い煉瓦色のようなのが鳶色です。

鳶の羽の色です。

これにはタブノキ(マダミ)という樹を使います。

樹齢30年以上のものを選び伐採して皮を剥ぎます。

この皮も大釜で煮出して染液にし

15回ほど繰り返しフシ漬けをしてから灰汁を揉み込み

さらに4,5回 タブノキでフシ漬けをして仕上げます。

どの染も染め上がるのに半月以上掛かります。

美しい色を作り出すとというのは

半端な作業ではありません。

黄八丈に限らず

美しい染は 糸を痛めずに

染料の一番いい部分を引き出して糸に移すことが大切です。

そのためには 経験と勘、忍耐と重労働が欠かせません。

一枚の織物が出来上がるまでには

機に掛かる前の段階の方が大変なのです。

織り上がるまでに どれほどの手間隙をかけたか

ただ 時間をかける、というのではなく

きちんと 理由のある時間を必要とするのが

手織りの織物なのです。

それは 本物だけが持つ存在感を放ちます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?