古代天皇の系図を読み解く⑦11代 垂仁天皇 <丹波国との繋がりを密にした>

【3世紀中頃】に「銅鏡の文化」が北九州から大和にシフトしていき、そのころ纏向遺跡(奈良)にて古墳が作られ始め、古墳に銅鏡が埋葬されるようになります。この「纒向遺跡」の成立が『実質的な日本の建国』と考えます。ここでの最大の疑問は、「卑弥呼」と「古代天皇」の関係です。

そのため、ここでは11代・垂仁天皇に関する記紀の記載を確認します。

【11代天皇:垂仁天皇】

「古事記」や「日本書紀」の記載を根拠に11代天皇の系図を示します。

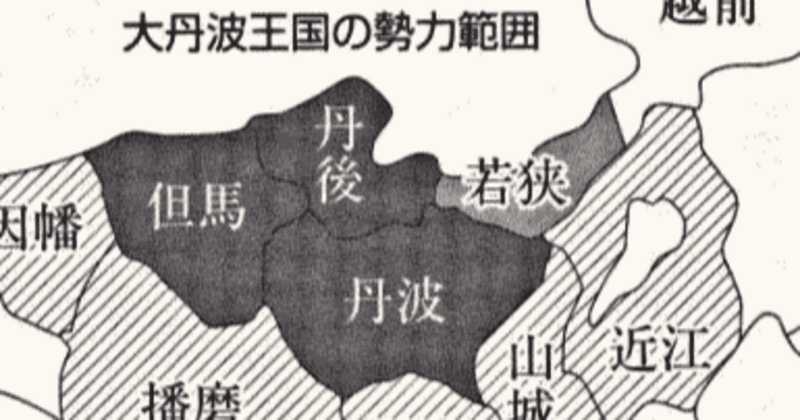

11代垂仁天皇は、がっつり「丹波国」との繋がりを密にしています。

※本筋からズレますが、竹取物語のモデルともされる「かぐや姫」が妃にいます。

『11代・垂仁天皇の宮 と 御陵』

『宮』の伝承地は奈良県桜井市穴師周辺

『陵』の伝承地は奈良県奈良市尼辻西町にある「宝来山古墳」。『纒向遺跡』から少し外れていますが、全国第20位の規模の古墳で、4世紀後半頃の築造と推定されています。

<今回の記事のまとめ>

11代・垂仁天皇は「丹波国」との繋がりを密にしていました。

<ここからは考察です>

【3世紀中頃の『実質的な日本の建国』(九州の「銅鏡の文化」が大和にシフト)】に関連しそうな記録を探していますが、今回の『垂仁天皇』の情報からは、出てきませんでした。

しかしながら、丹波国の影響の大きさは、注目に値します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?