矢田坐久志玉比古神社<饒速日の三本の矢 伝承>

神武東征より先に大和を治めていたとされる「饒速日」(ニギハヤヒ)について、生駒山の東側である奈良エリアで情報集めをしています。

奈良県大和郡山市で調べたところ「饒速日命の三本の矢が落ちた伝承」があることを知りました。

<矢田坐久志玉比古神社(やたにいますくしたまひこじんじゃ)>

奈良県大和郡山市矢田町にある式内社、別名「矢落(やおち)神社」。

御祭神は

久志玉比古神(櫛玉饒速日命)、女神(御炊屋姫命)

※久志玉比古(くしたまひこ)は櫛玉饒速日命(くしたまにぎはやひのみこと)を指す。

祭神・饒速日命が、天神から授けられた天羽々矢を三本射て、矢の落ちたところに住まいを定めたという。神門に向って左手に、「ニ之矢塚」がある。矢が落ちた場所ということで、矢落神社(やおちじんじゃ)とも言われています。

なお、残り2つの矢が落ちたとされる場所も同じ矢田丘陵エリアにあります。

祭神である櫛玉饒速日命が天磐船に乗って空を飛んだという、先代旧事本紀に記されている神話により航空祖神として崇められ、毎年9月20日に航空祭が行われているそうです。

この桜門にあるプロペラは、満州事変で使われた「陸軍九一戦闘機」から取り外した実物が奉納されています。そして「航空祖神」と書かれた扁額は、航空自衛隊の育ての親としても知られる源田実氏が奉納した額です。

参考情報:西暦587年に「丁未の乱(ていびのらん)」(物部守屋の変、衣摺の戦い)により仏教の受容を巡って、仏教反対はのリーダーである物部氏の守屋宗家が、仏教賛成派の蘇我馬子に滅ぼされた。それ以後、物部氏は衰退。

矢田坐久志玉比古神社は、物部氏族である矢田部氏が奉斎にかかわったとされています。そして大和の矢田部氏は饒速日命の七世孫・大新河命(伊香色雄命の子)の後裔とされています。

<矢田丘陵周辺を含む「大和郡山市」に大きな弥生遺跡があったのか?>

・弥生時代前期:美濃庄遺跡や八条北遺跡から土器が出土。

・弥生時代中期:白土遺跡、稗田・若槻遺跡、西田中遺跡(矢田丘陵)、小泉遺跡(矢田丘陵)、菩提山遺跡など遺跡数が増える。

・弥生時代後期:西田中遺跡(矢田丘陵)、小泉遺跡(矢田丘陵)、菩提山遺跡などの遺跡では断続的ながらも集落が営まれ続ける。

しかしながら田原本町の唐古・鍵遺跡や天理市の平等坊・岩室遺跡のような大規模環濠に囲まれて弥生時代を通して営まれた拠点的な集落が大和郡山市では、まだ確認されていない。

<ここからは私の考察です>

神話的な「3本の矢」伝承はありましたが、「弥生時代」に「饒速日」が大和を統治した拠点となれる遺跡が大和郡山市で現時点では見つかっていないことから、後裔である「物部一族」の「矢田部氏」が祖神である「饒速日」を祀ったものと推察します。

他に、明治時代に御祭神が「長髄彦」から「武乳速之命」に変更されたとされる【添御県坐神社(奈良県奈良市三碓)】や饒速日を御祭神とする【登彌神社(奈良県奈良市石木町)】(※1)などが奈良県にありますが、近くに大型の弥生遺跡が出てきていない時点で、記紀神話をベースに後世の子孫が創祀したものと推察します。

※1:以前紹介した奈良県桜井市の「等彌神社」と由緒が同じで、掘り下げると面白いとは思います。

生駒山を挟む「大阪エリア」にも「奈良エリア」にも「饒速日」の子孫である「物部氏」の足跡は残っていますが、「饒速日」ご自身の活動が分かるような足跡は見つけられませんでした。

「饒速日」は後世の人々が作った創作なのだろうか?

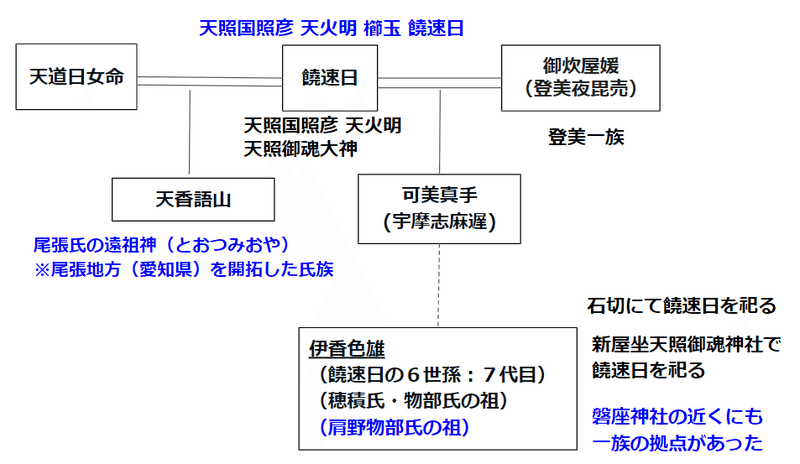

「磐船神社」の記事でも書きましたが、饒速日命は「天照国照彦 天火明 櫛玉 饒速日 命」という名前があり、「 火明命」を祖とする「海部氏」や「尾張氏」とも繋がっている可能性が高いです。

「饒速日」という御神名では、行き詰まりを感じていますので、次に「火明命」という御神名で調査を進めていこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?