新井崎神社 <丹後の徐福伝説>

神武東征より先に大和を治めていたとされる「饒速日」(ニギハヤヒ)を追いかけて、京都府宮津市にある籠神社の御祭神「天照国照彦火明命」を調べていましたが、同じ丹後半島に「徐福伝説」があることをご存知でしょうか?

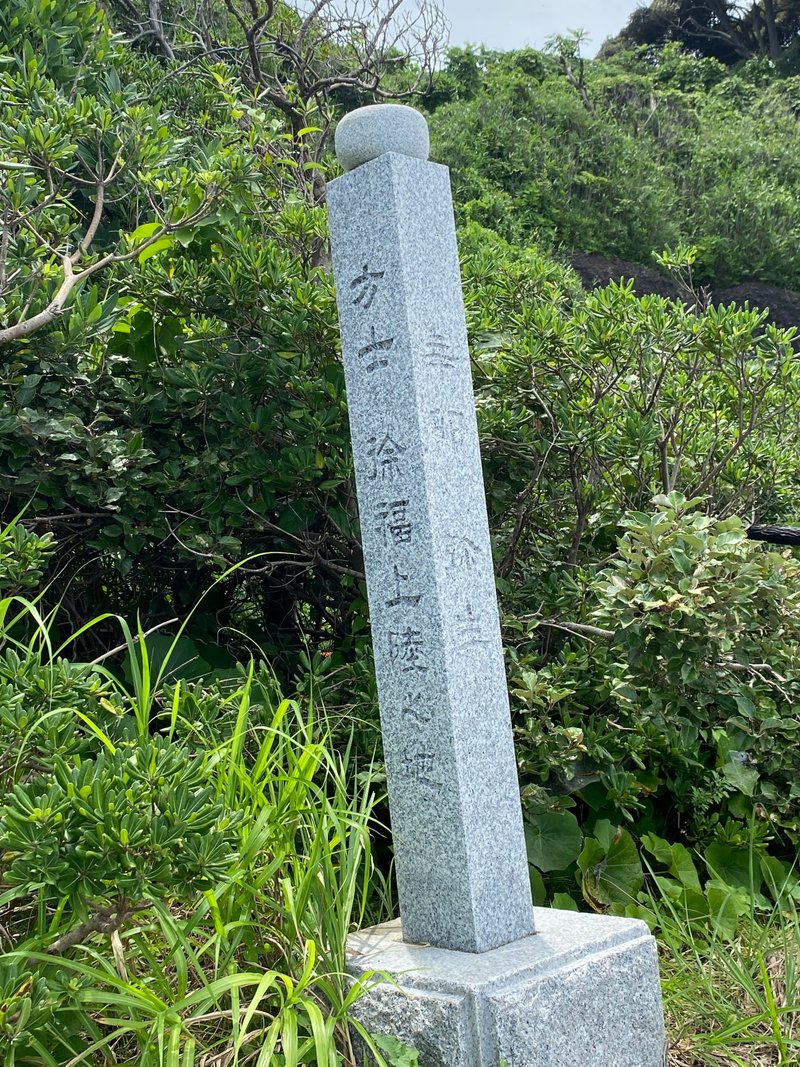

それは、「籠神社」より更に北の「伊根町」にある「新井崎神社」です。

新井崎神社(にいざきじんじゃ)

主祭神: 事代主命、宇迦之御魂神、徐福

沓島や冠島を見ると「籠神社」の「冠島沓島遥拝所」を思い出します。関連があるのでしょうか?

<ここからが私の考察です>

紀元前200年頃に中国の秦国から出向した「徐福」は日本の複数の場所で上陸伝説があり、その中の1つの地です。創建年代は平安時代の998年(長徳4年)とされていますので、後世に比定したものと思われます。どこまで信頼性があるのでしょうか?

新井崎神社の目の前は「岩場」であり「船着き場」としては適切ではありません。その当時、船が停めやすい場所としては、「入江」となっている「潟湖(せきこ)」であり、丹後半島には多くありました。その代表が天橋立周辺だったと思われます。

その目印となっているのが「沓島冠島」ということで、その眼の前の岬に徐福伝説につながる神社が創建されたものと推察します。

実際に「徐福」が 天の橋立付近に上陸したかどうかは分かりませんが、紀元前200年頃に「秦国」から「徐福」が丹後にやってきて、「天照国照彦火明命」に繋がっていくと考えると想像が広がります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?