おいしいごはんに辿り着くまで(炊飯器購入記)

最近、炊きあがりのお米がヘタりぎみ。

ササニシキ派の私としては、もっちりよりも一粒一粒が自立している感じが好き。これは、もう買い替え時か、ということで炊飯器探しが始まった。

今、おいしいごはんが炊けるのはどれなのか?

お客さん目線で、リアルな気持ちを綴っておく。

①買う前の現状把握

家電は、買い替える時のタイミングでの流行りの機能があるのだけれど、炊飯器については、ガス火で炊くことに、いかに近づけるか?ということに尽きる。

「炎舞炊き」「おどり炊き」「炎匠炊き」と、ガス火で炊く機能を言語化して商標を取得。(商標マークないのは「かまど炊き」「ご泡火炊き」)

各社担当のコピーライターさんの苦労が伺えるが、買う側にとっては、それほどインパクトはない、かな。

他に、チェックする機能としては、ガス火では炊けない人にとって、必要な要素として「早炊きの時間」「保温しても美味しさが続くか」「どんなお米でも上手に炊けるか」があるようだ。

“いかにガス火で炊くように炊けるか?”という技術については、どれがベストなのか?はわからない。

そこで、家電選びをいつもサポートしてくれるのは、企業の圧力がかかっていない雑誌のMONOQLOか、サイトの360°LIFE。食べ比べのレポートなどで予習。

②売り場でリサーチ

出来るだけあれこれ見たいと思いつつ、そうだった6個以上あると人は選べないんだった(行動経済学)。そこで、私は、事前リサーチで見たメーカーに絞って、商品を観察。

ちなみに、現在使っているのは三菱電機。この炊飯器を選んだのは、なんと四角いという形だった。車にしても何でも、丸っこいフォルムが苦手。この三菱は、炊飯器の世界に10万円という高価格帯を投入したメーカー。それが売れてしまったものだから、各メーカーの上位機種は10万円を超える状況になってしまった。

今回観察したのは、なんと象印。上位機種から見て回る。すると象印のマークをつけた販売員さんが近寄ってきて説明。

事前リサーチした安いのに“Best Buy”だった商品のことを聞くと、「サイトなんて嘘です。象印なら6万円以上の商品がいいです」と。なんか気分的に、スタート地点に逆戻り。カタログだけ貰って、検討し直すことにした。

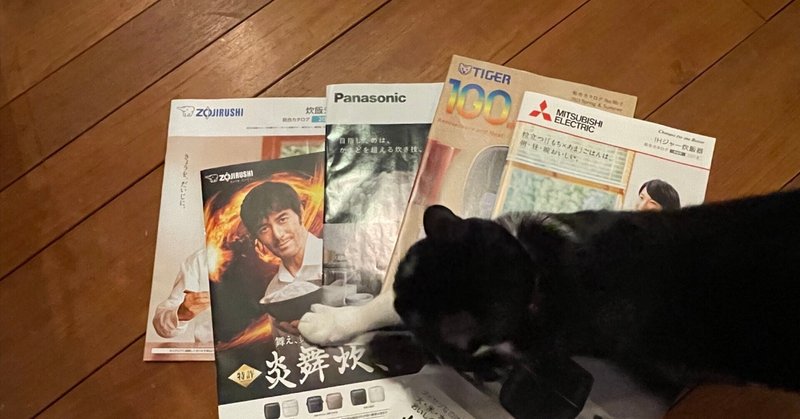

③カタログを読み込む

いくつかの種類のカタログを見比べていると、上位機種のイチオシ機能の説明、各種の機能比較があるのだけれど、一番驚いたのは「おいしさの目安」という★マーク。最高は7つ★のようだが、なんと1つ★の商品まである。そもそも、この美味しさの目安はよくわからないし、1つしか★がない商品ってどうなんだろう?

1社だけでなく、私が見た限り4社は、この「おいしさの目安」の★の項目があった。このカテゴリーでは普通なのかもしれないけれど、上位機種を買わない人にとってはモヤモヤする項目。

④別の店に再確認へ

前回のお店の店員さんにはガッカリしたので、別の量販店に向かう。

カタログを見比べた後だったので、気になった商品を触ってみる。形が気に入ったものは、実物も良かったのだが、機能に対しての価格は高め。(デザインを外注した分、高くなっているとのこと)

そして、また象印を見ていると、象印のマークをつけた店員さんが来た。(どこも、象印からの派遣の人しかいないのか?)

今回の店員さんは、前回とは雰囲気が違う。象印じゃない商品のことも何でも知っている。御本人も象印と三菱の炊飯器を使い分けているという、“ごはんのオタク”だった。

どんな炊きあがりが好みか、いつもどのくらいを炊くのか、どんなお米を食べているか、機能の説明ではなく、我が家のごはんについての質問攻め。それに合わせた炊飯器をメーカー関係なく、あれこれ紹介してくれた。

そして何より、彼は、私が読んだ“Best Buy”だった商品について聞くと

「これも、いいですよ。この価格でも、美味しく炊けるんです。象印は、安めの商品でも手を抜かないんですよね」と。

象印いいじゃないか、と思い始めた時に「すぐには決められないと思いますし、食べてみたい場合は、丸の内の象印食堂に行くと試せますよ」と。

おお、さすが“統合型マーケティングコミュニケーション”が考えられているじゃないか。

(カタログについては、機能よりも、いかに、おいしいごはんが食べられるのか?という切り口でまとめた方がいいと思うけど、、、)

⑤ついに購入

すでに、この人から買いたい、と思い始めた私。2万円以下の機種でも、それなりに美味しく炊けると言うが、約12万円する上位機種の良さも詳しく説明してくれる。どんな産地のどんなお米かを感知して、炊きあがりを調整してくれること、さらに最近の機能として、毎回ご飯を炊いた時に、そのご飯のできあがりの感想を答えていくと、炊飯器が我が家の好みを絞り込んでくれるAI機能。家族においしいごはんを食べてもらえそうだ。

そして最後に、コスパについて語る。今日なら追加のポイントもついていると追い打ち。どんどん、買わない理由を潰していく。その人のセールスのレールに乗っていると理解しながらも、悪い気もせず、おいしいごはんのために、象印の上位機種(約11万円)を買おう決めた。

商品購入後も、彼は「やっぱり冷蔵庫で2時間浸水してから炊くと美味しい、お米がとれた地域の硬度の水を使った方が美味しい」と、おいしいごはんのための話をし続けていた。この人から買ってよかったと思ったことは言うまでもない。

⑥振り返り

家電購入は、その商品の寿命によって違うけれど、炊飯器の買い替えは7〜10年毎にやってくる。そのタイミングがいつ来るかわからないけれど、真夏にエアコンが壊れて、何でもいいから交換して、という程の緊急性はないから、選択の時間はある。

1)サイトや雑誌などで事前リサーチ

2)カタログまたは店頭チェック

3)店頭に行く場合は、店員さん説明/サイトの場合は、口コミ確認

4)価格比較(全体的なコスパ確認)

5)購入

炊飯器の場合は、ご飯を炊くという目的が明確なので、各機種の比較がし易いから、買うタイミングに来ていない時にもコミュニケーションの接点を作っておくことは効果的だと思う。

そして何より、ごはんオタクの定員さんがいることは、広告を出すことよりも重要。最近は、Google検索でショート動画も上がってくるので、こういう定員さんのコメントをインスタのリール、You Tubeのショート動画として配信しておくことも重要。(まだまだ炊飯器に関するショート動画が少なかった)

次に炊飯器を買う頃は、どんな感じに進化しているかな?

その前に、新しい炊飯器で、おいしいごはんを楽しみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?