動き始めたデジタルインボイス

会計士、税理士をITで支援する中小企業診断士の荘子です。

さて、9月に入りデジタル庁発足から1年が経過しました。

デジタル庁のHPでは、デジタル庁設立以降、1年間の活動についての報告が掲載されています。この報告のうち、「デジタル基盤の整備による成長戦略の推進」では、次の項目の成果と進捗に触れられています。

デジタル臨時行政調査会の推進

データ戦略

医療DXの推進

教育分野のデジタル化

こどものデータ基盤整備

デジタルインボイスの普及定着

デジタル田園都市国家構想の推進

デジタル改革共創プラットフォームの活用

デジタルの日の実施

デジタルインボイスとは?

ここでは、この活動報告の中で触れられている「デジタルインボイスの普及定着」について説明させていただきます。

「デジタル?」

「インボイス?」

っていう感じですよね。

「デジタル」は、言わずもがな「デジタル」です。ここの細かい話は後で解説するとして、まずは先に「インボイス」に触れてみます。

消費税法が改正され、2023年10月からはインボイス制度が導入されます。と、唐突に言っても分かりづらいと思いますが、実はこの点は、中小企業診断士であり税理士でもある稲垣さん(稲垣経営研究所)が、イラスト入りでわかりやすく解説されています。こちらをご確認いただければと思います。

インボイス制度導入後は、記載要件を満たしたインボイス(「適格請求書」と言います)を適切に「保存」しておかなければ、支払った消費税が、売り上げ時に受け取った消費税から申告時に控除できず、消費税の支払い損になる可能性があるということです。

それで、この「保存」は、書面によらず、デジタルで保存することも可能となるよう、消費税法が改正されています。このデジタル保存のしくみの一部を標準化したものが「デジタルインボイス」になります。

デジタルインボイス普及のための標準化

フォーマットの標準化

またもや、専門用語を出してきて、「フォーマット?」という感じかもしれません。

普段みなさんが利用している「電子メール」で例示したいと思います。

「電子メール」というのは、件名、差出人、宛先、件名、本文など、送信・受信に必要な構造が標準化されていますので、outlookを使って送信しても、gmailで受信できるわけです。

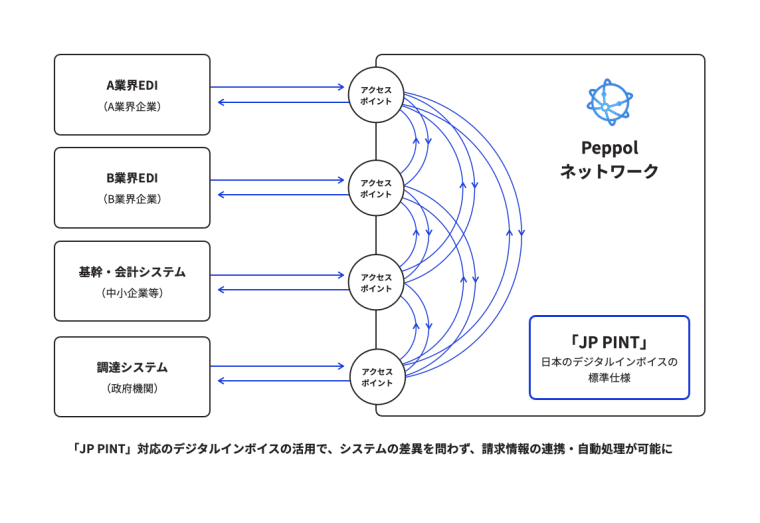

インボイスをやり取りする場合は、請求元、請求先、請求日、日付、金額などの項目が標準化する必要があります。専門的にいうと、この標準仕様は「JP PINT」と言われています(ピンと来ましたか?・・・すみません。)「JP PINT」は、電子インボイスの国際標準仕様であるPeppolをベースに、日本向けに一部修正したものになります。

データの授受方法の標準化

次は情報、つまりデジタルインボイスを流通させる仕組みの標準化についてご説明します。

再びメールで例えてみます。送信者が送信したメールは、まず自分が契約しているメールサーバにメールが送信され、次にそのメールサーバが宛先のメールサーバを検索し、そのメールサーバに送信します。受信者は、このメールサーへアクセスし、メールを受信します。デジタルインボイスも似たような仕組みで伝達されます。この「メールサーバ」相当の仕組みを「アクセスポイント」といいます。この「アクセスポイント」がなければ、請求元から請求先へデジタルインボイスを発行することができません。

「でもまだアクセスポイントなんて聞いたことないし、デジタル化が遅れていると言われている日本で、そんなネットワークが本当に構築されるの?」とお考えかもしれません。

アクセスポイントは、先に述べた際標準仕様であるPeppolを管理するOpen Peppolと、日本における管理局であるデジタル庁の認定を受ける必要がありますが、この度次の2社が認定を受けたことが発表されました。

これまでは、「概念」であったデジタルインボイスが、「具体化」に向けて進んでいます。また、今後、新たな話題があれば、ご報告します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?