プロジェクト東京ドールズ Doll's Destiny 試し読み

人気スマートフォンゲーム『プロジェクト東京ドールズ』。そのノベライズが7月19日に発売となります。

こちらに先駆けて、試し読み2編を公開いたします。

どうぞお楽しみください。

あらすじ

サクラが受け取った1枚のCD『Doll's Destiny』。

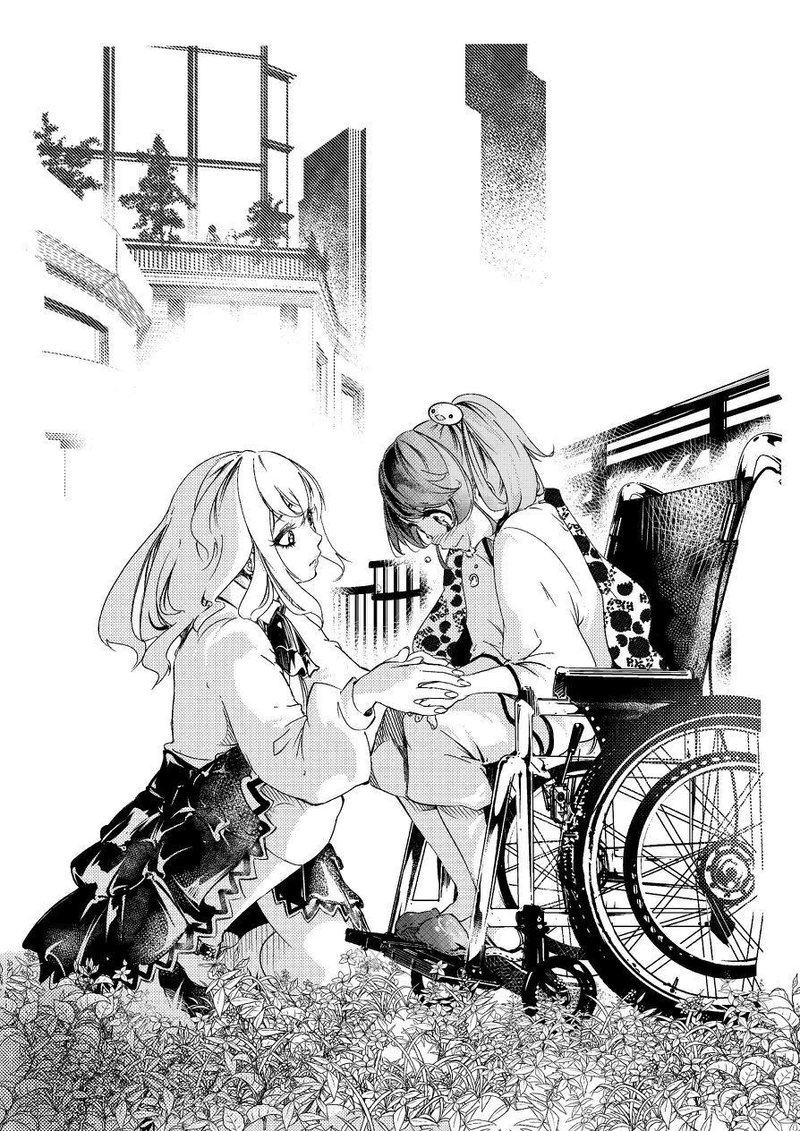

その楽曲の誕生にはメンバーそれぞれの過去、そしてDOLLSから去ったひとりの少女の思いが込められていた......。レイナが車いすの少女に見出した感情。

ユキの感情を揺さぶった邂逅。

アヤとメガネをかけた少女の一時の逢瀬。

ヤマダという「ダラドル」の誕生。

シオリの心に秘めた約束。

ミサキの孤独な決意と恐怖。

そして、チヒロと呼ばれる少女が残したいくつかの希望。

サクラが知ることになるのは、一人の少女が託した、未来を拓く物語だった――。

大好評配信中のスマートフォンゲーム『プロジェクト東京ドールズ』前日譚がノベライズ!!

※紙版限定でゲームに使えるアクセサリ『チヒロの髪飾り』が特典で付属!!

Episode0 サクラ

サクラはその日、うなされるようにして目を覚ました。

時間は朝の五時五十九分。まもなくセットしておいた目覚ましが鳴るという時だった。

――ま、またステージで失敗する夢……! もう一週間ずっとだよ……。

ため息をついたと同時に目覚ましがけたたましい音を立てて、サクラは慌ててそれを止めるとベッドから跳ね起きた。

今から、一人きりの朝練に向かうためだった。

サクラはそっと自室を抜け出して食堂で早めの朝食をすませると、すぐさま寮を飛び出して中庭を挟んだ向かいに建つビルに入り、リハ室のカギを開けた。

朝一番の、シンと静まり返った空気を肺いっぱいに吸い込む。

たっぷり時間をかけてストレッチ。それから軽い筋力トレーニングを終えると、サクラは朝練の本題である、『Doll’s Destiny』の振り付けの練習を始めた。

鏡に向かって、何度も繰り返して踊る。

――今のところは、もっと手の動きを丁寧に。

――あっ、少しステップが遅れたかも。

――ここは、もっと流れるように動いた方がきれいなはずなのに……うまくいかない。

――ダメ。こんなんじゃない。DOLLSの『Doll’s Destiny』は、もっと……もっと……!

たっぷり一時間。サクラは休むことなく踊り続けて、汗だくになっていた。

ここ数日の特訓の成果もあってか、振り自体はなんとか間違えずに踊れるようになっていた。

しかしサクラは、所持していたスマートフォンで撮影した自分の姿を見返して、顔を曇らせた。

「……やっぱり、違う。みなさんの『Doll’s Destiny』とは全然違う……」

傍から見れば、サクラのダンスには悪いところはないと思われた。

だが、本人が言うように、何かが足りないのも事実かもしれなかった。

もうすぐDOLLSにとっての大きなライブがある。サクラはどうしても、その足りないものを埋めたかった。だから毎日一人で朝練を繰り返し、夢でうなされるまでになってしまったのだ。

けれども、どれほど練習しようとも、どれほど振り付けを完璧に覚えようとも、その足りないものが何なのかわからない。

「……何がダメなんだろう……?」

いくら考えても答えは出そうになく、サクラはがっくりと肩を落として練習室を後にした。

「カナさん、リハ室のカギありがとうございまし――」

言いかけた言葉をサクラがひっこめたのは、事務所のガラス扉の向こうに、レイナと斑目の姿を見つけたからだった。

カナと斑目とレイナの三人は、雑誌コーナーの奥に設置された丸テーブルを囲んで顔を突き合わせている。レイナは背中を向けているから表情までは見えなかったが、斑目がどこか厳しい顔をしているのが気になった。

――もしかして、ドールの任務に関することなのかな……?

サクラをはじめDOLLSメンバーたちはアイドルであると同時に、東京都下に出没する謎の敵・ピグマリオンと戦う人形――ドール――でもある。

斑目は、そのドールを束ねるいわば上司のようなものだ。基本、アイドル関連の業務は全てカナや他のスタッフに任せていて口を出さないので、サクラは三人の話し合いを戦闘に関する重要事項か何かだろうと推測した。

――……だとしたら、邪魔したらいけないよね。

ひとまず出直そうかと、サクラはそっと扉を閉めようとした。

ところが。

「……わっ!?」

振り返りざま、サクラはなんと自分で自分の足をもつれさせて盛大に転んでしまったのだ。練習のしすぎで、足がフラついていたからのようだった。

「う~……いたたたた……」

「そこで、何をしてるの?」

「――へ?」

背後にレイナの声がして、サクラはハッとした。

「あっ、あの……これはその……っっ」

振り返ると、いかにも怪訝そうにこちらを見下ろすレイナと目があって、サクラは慌てて弁明しようと試みる。しかし、有無を言わさぬ声色で斑目に問いただされてサクラはあたふたと言葉を濁らせることとなってしまった。

「盗み聞きか?」

「その、私……な、なにも聞いてません! 本当です!」

「ほう……?」

斑目が座っている場所までは結構な距離があるというのに、何とも言えない威圧感に気圧されてサクラが身を固くする。

もしかしたらかなりまずい状況なのではないだろうかと、サクラがうつむくと、その頭上でレイナがくすくすと笑い出した。

「大丈夫よサクラ。聞かれて困るような話はしていないもの」

「そうですよ。斑目さんも……あんまりサクラちゃんをイジメないでくださいね?」

「心外だな。尋ねただけだろう」

思いのほか和やかな空気に、サクラが首をかしげる。

するとサクラの手を取ったレイナが、こう言った。

「でも、ちょうどよかったわ。貴女にも早く見せたいと思っていたところだったから」

「え……?」

レイナに促されるままに事務所内にサクラが足を踏み入れた。

そんな彼女の前に、斑目が差し出したもの。それは――

「……CD……ですか?」

「ああ。少し前に『Doll’s Destiny』の収録を行っただろう? その、サンプルCDだ」

「サクラちゃんにとっては、記念すべき初のリリースですよね」

「Congratulations! 同じDOLLSのメンバーとして、私もとても嬉しいわ」

薄いプラスチックケースの中で、DOLLSのメンバーたちが笑っていた。その中には、もちろんサクラの姿もある。

それを受け取った瞬間、サクラの心臓がドクドクと脈を打ち始めた。

「これが……私の初めてのCD……! 私たちの『Doll’s Destiny』……!!」

CDを持つサクラの手が微かに震えだす。

「あ、あのっ……今すぐこれを聞いてもいいでしょうか!?」

サクラは、我慢できずに声を上げていた。

この中に自分の足りないものを見つけるヒントがあるような気がして、心臓が高鳴っていた。

Episode1 レイナ

イヤホンを差し込んだCDプレイヤーにディスクをセットする。

たったそれだけのことなのに、サクラの手つきはいかにもたどたどしく、見ているレイナは思わず苦笑を漏らしていた。

「サクラったら、少しは落ち着きなさい。焦らなくても、CDは逃げないわ」

「す、すみません。なんだか緊張してしまって……!」

彼女の頬はほんのりと紅潮していた。

――ふふ、無理もないかしら。サクラにとっては、初めてのリリースだものね。

そう考えて、レイナは黙ってサクラを見守り続けた。

胸に手をあてて、決意したように「よしっ」と呟いてから再生ボタンに指を置く。それでも素直に押せなくて、サクラは少しばかり大げさに深呼吸してからようやくボタンをグッと押し込んだ。

するとすぐに、サクラは両手を口に当てて瞳をまるまると大きくしたかと思うと、ギュッと目を閉じて口元を綻ばせた。

「サクラちゃん、よっぽど嬉しいんですね」

フワリと甘い密のような香りが鼻先をかすめてレイナが振り返ると、カナが真っ白のカップに紅茶を淹れてきてくれたところだった。

斑目の姿はない。どうやらすでに所長室へと戻った後らしい。

レイナはゆらりと立ち登る湯気が放つ芳香を感じながら、カナに言った。

「そうね。サクラは人一倍感受性も豊かだし、きっと尚更なのでしょうね。うん……とってもいい香り。ありがとう、カナ」

「どういたしまして。シオリちゃんの紅茶には敵わないと思いますけれど」

「NOT AT ALL! 私は好きよ。カナの淹れてくれた紅茶も」

琥珀色の液体を少しだけ口に含み、その香りを深く……ゆっくり味わいながら、レイナは微かに漏れ聞こえる音楽に耳を傾けた。

聞きなれたそれは、これまで何度も聞いて何度も歌った曲――『Doll’s Destiny』の新しいアレンジバージョンである。

今朝、カナとスケジュールの確認をしていた矢先に届けられたサンプルCDで、制作サイドからジャケット写真の候補とともに送られてきたものだ。

折よく、斑目所長がやって来たので、そのままサンプルCDとジャケットの候補写真を三人でチェックしていたところ、サクラが現れて……今に至るというわけである。

「こういうのを、感慨深いと言うのかしら」

カップを置いて、レイナが静かに息を吐き出す。カナは、レイナの言葉が何を指しているのか計りかねているらしく、黙って彼女を見ていた。気づいたレイナが、言葉を重ねる。

「『Doll’s Destiny』を最初にリリースしてから、もう二年近くも経っているでしょう? 時間が経つのはあっという間だわ」

「確かにそうですね。それにこの二年の間には、本当に色んなことがありましたから……」

レイナは、まさしくカナの言う通りだ……と思っていた。

ほんの二年前、DOLLSはまだFEELIN‘DOLLという結成されてばかりのアイドルユニットで、メンバーは三人しかいなかった。

それが今や、九人のメンバーを抱えるアイドルグループへと成長したのだ。サクラは、その中でも一番の新人。レイナにとっては見守り導くべき後輩で、少しばかり頼りない末っ子のようなものである。

しかし、今でこそDOLLSのリーダーとしてメンバーたちを引っ張っているレイナであるが、彼女とて、最初から“頼れる先輩”だったわけではない。

操られるだけの人形のように意思が薄弱で、自分に自信も持てなくて。ドールとして覚醒したばかりの――レイナにとっては初めての後輩となる――チヒロのことを、気にもかけてあげられない時があったのだ。

――私は、先輩としての役目をキチンと果たせているかしら?

サクラを見ていると、何故だか、そんな疑問が頭をもたげた。

――そうあるように、努めているつもりではあるけれど。

ピンと背筋を伸ばして優雅な手つきで紅茶のカップを持ちあげる。重たげにまつ毛を伏せた横顔が、凛とした気品を放っていた。

レイナがドールとしての生を歩み始めたのはほんの三年前――二〇一五年九月二十六日――のことになる。

その頃にはすでに、ユキとシオリ、そしてアヤがそばにいた。とは言え、ユキはファクトリーで眠っている時間が極端に長く、レイナはたいていの時間をシオリとアヤとの三人で過ごしていた。当時はまだ、人間らしい感情を取り戻しているのはシオリただ一人だった。

レイナが覚えている中で、感情らしきものを最初に自覚したのは、二〇一五年の初冬である。

ドールハウスはまだ事務所とは名ばかりで、ファクトリーの他は、ガランとした殺風景な部屋がいくつかあるだけの建物だった。その中で、シオリとレイナとアヤは、何をするでもなく過ごしていた。

時おり外に出るのは、東京都下に出没するピグマリオンの討伐の時か、戦闘に必要不可欠なエネルギーであるフィールを回収する時だけ。それ以外の時間を、レイナたちはたいてい、飾り気も生活の匂いもないような部屋の中でテレビを見て過ごしていた。

彼女たちにテレビを与えたのはドールを運用している国土調査院の職員で、映像刺激を与えることがドールの感情回復の一助になるのではと目されていたからである。

思惑通りレイナが感情回復の糸口を掴んだのは、とあるCMを見ていた時だった。

「……これは、なに?」

いつもなら、ただぼんやりと映像を追うだけの瞳が、パァン――と、弾かれたように輝きを放つ。

気づけばレイナは、食い入るようにテレビ画面を見つめていた。

「レ、レイナ……さん?」

驚いたのはシオリである。

ほんの数秒前まで、隣で人形のように固まっていたレイナが、急に赤ちゃんがハイハイするような格好でテレビにぐいぐい近づいていったのだから無理もない。

レイナが無言で見つめていたのは画面の中……CGのバラに囲まれながらクルクル躍るバレリーナだった。振り子の動きを、レイナは右に左に顔ごと動かしてとらえ続けた。

かと思えばCMが終わるなり、

「シオリ……今のがもう一度見たい」

なんて言い出すほどで。

「もう一度……ですか。ええと、CMですからまた流れるとは思いますけれども」

「今、見たいわ。すぐには、見れないの?」

「そ、そう言われましても……」

しばしシオリを困惑させるほどの執着ぶりだ。

結局その後、レイナはシオリを付き合わせてテレビを監視し続け、再びCMが流れた瞬間にそれを録画。毎日小一時間はそれを眺めるという生活を続けた。

当のレイナは満足そうにしていたけれど、一緒に付き合わされるシオリとアヤにはたまったものではなかったはずである。まだしも、シオリは本を読むなりして過ごしたようだったが、他の何かで時間を潰す術をまだ持っていなかったアヤには、かなりの苦痛だったようで。図らずも、このイライラが彼女の感情復活を促進させる結果につながった。

ちなみにレイナが見続けていたのは、ちょっと高価なバラの香りの柔軟剤のCMだ。後々レイナがその商品を愛用するようになったのとは対照的に、アヤがその香りを嫌がるようになったのもうなずけるというものである。

そんな風に感情を取り戻し始めると、レイナは途方に暮れることとなった。

これまで気にすることのなかった、自分の空虚さに不安を感じ始めたのだ。

重ねて、レイナとシオリとアヤの三人はフィール回収の手段としてFEELIN‘DOLLを結成し、慣れないアイドル活動に四苦八苦していた。

そんな折、新たなドールとしてチヒロがやってきたのである。レイナには、チヒロを導いてやれるほどの経験値はまだなく、彼女を気にかける余裕もなかった。

それどころか、何をすればいいのか、何をしたいのかすらわからず、レイナは漠然とした不安を抱えていた。

そんなレイナの状況を一気に改善したのが、実は『Doll’s Destiny』なのである。

「そういう意味でも、感慨深いわね」

思わず口に出して、レイナは小さく笑みを漏らした。

「何か、言いました?」

「ふふ、何でもないわ。少し、昔のことを思い出してしまっただけ」

不思議そうにこちらを眺めるカナに言って、レイナが少しぬるくなった紅茶をコクリと飲み下す。

それからまた、ゆっくりと流れるような仕草でカップをソーサーに収めた頃、祈るように両手を握り、瞳を閉じながらCDに聞き入っていたサクラがようやくイヤホンを外して顔を上げた。

「どうでした、サクラちゃん」

呆けたようなサクラに、先に声をかけたのはカナである。

「はい……あの、上手く言えないんですけど、感動……しちゃいました」

サクラは相変わらず頬を紅潮させていた。

「私、『Doll’s Destiny』が大好きなんです。すごく綺麗で凛としていて強さとか温かさみたいなものも感じられる曲で、DOLLSそのものを表してるような気がして……」

まるでアイドルを目の前にしたファンのように、熱っぽく語り出したサクラであるが、その顔がだんだん陰っていく。レイナはそれを見逃さなかった。

「STOP、サクラ。感動したと言う割には、表情が優れないわ。それに、この曲はもう貴女の曲でもあるのよ? どうしてそんな他人行儀な言い方をするの?」

両の手を組んで頬杖をつくようにして、レイナが身を乗り出す。

対して、サクラはしゅるる……と、身を縮ませるように小さくなってしまった。

「貴女のことだから、また何か悩んでいるのね?」

サクラとはまだ知り合って数か月ではあるが、その間ずっとレッスンを見てきた仲だ。サクラの戸惑いがわからないレイナではないのである。

「……な、悩みと言いますか……」

サクラはテーブルの上にそろえた拳をギュッと握ると、眉を八の字にして悩みを吐露し始めた。

「足りない……って思ったんです」

「足りない? それは、どういうことかしら」

「全部です。全部が、足りないんです。歌も、ダンスも、みなさんの表現にはとうてい足りない……! 今の私じゃ、ファンのみなさんに『Doll’s Destiny』をキチンと届けられないような気がして……」

思いつめたようなサクラの瞳が、静かに光を伴って揺らめいた。

レイナは、彼女の息が詰まるほどの懸命さが決して嫌いではなかった。

「――そう。それは、難しい問題ね」

ファンのことを考え始めたというのは、サクラにとっての大きな成長だ。そんな彼女だからこその新しい悩みに、先輩としてどう対処するのが美しいだろうか。

――技術的なアドバイスでは意味がないわ。かといって、彼女の心の有り様を私が定義してしまうわけにもいかない。彼女には、自分で答えを掴んでほしい。

そう考えて、レイナは切り出した。

「参考になるかはわからないけれど……『Doll’s Destiny』の、誕生秘話について話しましょうか」

「誕生……秘話……?」

途端、サクラはきょとんとして瞼を瞬かせた。

それを見て、三人分のカップに紅茶を継ぎ足していたカナが、懐かし気な目をして言った。

「『Doll’s Destiny』はレイナちゃんの発案で作られた曲なんですよ」

「え……――えええっ!? レ、レイナさんが、作ったんですか!?」

「作った……と言うのは語弊があるわね。私はただ、提案をしただけよ。こんな歌を、歌えないだろうかって」

「確か……慰問先の病院で、とても素晴らしい閃きを得たんだって、言っていましたよね。あの時のレイナちゃん、珍しく興奮していて……。斑目さんが驚いたくらいでしたっけ」

静かにポットを置いたカナの視線が右上のほうに向けられた。当時の記憶を探っているのだろう。

隣では、先んじてその日の情景を頭に浮かべ始めていたレイナが、ゆっくりと瞳を閉じた。

「……よく、覚えているわ。ドールになって初めて訪れた慰問の仕事だったのよ。一月にしては太陽が暖かくて、だけど風だけが肌を刺すように冷たくて。病院の中に足を踏み入れると、ツンとするような消毒液の匂いがしたわ。そこで、私は運命の出会いをしたのよ」

まるで恋する乙女のような語り口に、サクラがゴクリと喉を鳴らし、カナは少しぎょっとしたような顔になった。そんな二人が顔を見合わせるなり、レイナを囲むようにグッと身を乗り出してくる。

「運命の出会い……って、恋……じゃないですよね?」

「だとしたら、私もマネージャー業務を預かる一人として聞かない訳にはいかないです」

「そうね……あれも一種の恋だったと言えるのかしら」

二人の視線を一身に浴びながら、レイナはじらすようにたっぷり時間をかけて二杯目の紅茶に口をつけ、フローラルな香りを味わってから語り始めた。

それは二〇一六年一月初旬のことだ。

「さ、みなさん到着しましたよ!」

カナの運転する車に乗せられてFEELIN‘DOLLのメンバー三人がやってきたのは、都内の病院だった。ここで慰問ライブを行うためである。

とはいえ、FEELIN‘DOLLはまだ活動を開始したばかり。持ち曲はあれど数は少なくダンスも完璧には程遠い状態だ。

それでも折角もらえた仕事なのだからと、レイナたちは前年の十二月に初めて行った教会での公演同様、讃美歌を中心に歌うことにしていた。

「讃美歌じゃなくて、自分たちの歌が歌いたかったなぁ。じゃなかったら、せめてもうちょっとアイドルらしい曲とか」

アヤはこの状況に、少しばかり不満を抱いていたようだった。

「大事なのは、何を歌うかではなくて、キチンと公演をやり遂げることではないの?」

レイナは、何故アヤが文句を言うのか理解が出来なかった。少しばかり感情が戻り人間らしい振る舞いを手に入れたとはいえ、自分の意思や理想や信念といったものを確立するにはまだ遠く、言われたことを言われたままにこなすのが精一杯だったのだ。

かといって、アヤが理想と信念を確立させていたかというと、そうでもない。ただ、レイナよりは幾分か、回復している感情の幅が広いというだけのことである。

「あたしは、アイドルっぽさが大事だと思う!」

「アヤさんの言うアイドルらしさとは、どんなものでしょう?」

「それは……あれよ、なんかこう……キラキラしてる感じの……わかんないけど、アイドルっぽさよ!」

シオリの疑問に満足いく答えを出すことが出来ず、アヤは腰に手をあてるとプイッとそっぽを向いた。

「レイナはどうなの? どういうアイドルを目指したいとか、ないわけ?」

「それは……」

矛先が自分に向いて、レイナは口をつぐんでしまった。

フィールの回収に“歌”が大きな効果を上げるらしいことは、国土調査院の調べてわかったことなのだが、アイドルという形態をとってみてはどうかと意見を出したのはレイナである。

しかしそれは、たまたま見かけたアニメがアイドルもので、その中にライブを行うシーンあり、多くの観客を集めている様を目の当たりにしたため、真似たらどうかと思いついたに過ぎない。

ドールとして覚醒した瞬間に、感情と共に全ての記憶を手放してしまった彼女たちにとっては、何かを判断するための指針というものがない。だからこうした模倣が、彼女たちの行動を後押しするのはままあることだった。

「アイドルが何かなんて、私にも……まだわからないわ」

レイナはそう答える他なかった。

アイドルとは何ぞや――?

その答えを論じられるほどにはアイドルを知らず、追及するほどにはアイドルへの興味もまだ薄かった。そんなレイナだからこそ、内心では、漠然とした不安を抱えていた。

本当に、アイドルという道を選んだことは正しかったのだろうかと。

「そういうお話は後にして……今は、私たちを待っていてくださる観客のみなさんの元へ急ぎましょう。ね?」

「シオリの言う通りね」

「わ、わかってるわよ」

アヤはまだ少しだけ話し足りなそうにしていたが、ともかく、レイナたち三人はカナに伴われて、巨大な白い箱のような建物へと向かって歩き出した。

看護師に案内されてやって来たのは、入院棟と記された建物の五階にある、プレイルームだった。

ここでは普段、同じフロアに入院する小児患者たちが、思い思いに過ごしているらしい。広さは学校の教室二つ分といったところで、床には柔らかいマットが敷き詰められている。

レイナたちがプレイルームに入ると、中にはすでに子供たちがお行儀よく座って待っていた。

全員パジャマを着用し、大人しくこちらに視線を向けてくる。

ごくごく当たり前のことのようにそれを受け入れていたレイナたちは、ライブ後、彼らの本当の姿というものを目の当たりにすることとなった。

「は~い、みんな、FEELIN‘DOLLのお姉さんたちに拍手~! 楽しかったですか~?」

「は~い!」

「みんなもっと、お姉さんたちと遊びたいですか~?」

「はあぁぁぁい!」

予定していた曲を披露し終えて拍手が鳴りやむと、看護師さんのひと言に、それまで大人しく座っていた子供たちが一斉にレイナたちに向かって突進してきた。

――え。え? えっ!?

戸惑う暇もないくらいの勢いで、子供たちはレイナのそばをすり抜け、ぶつかり、おしやりながら二つの塊を形成し始めたのである。

「えほんー! はやくえほんよんでー!」

「えーダメぇ! おねえちゃんはわたしと、あやとりするのぉ! あやとりぃ!」

「きゃっ……あ、あの、みなさん、落ち着いて。引っ張ったら危ないですよ」

シオリはすぐに女児たちに取り囲まれ埋もれていた。

その横ではアヤが、男児相手に賑わいを見せていた。

「手品とかできねーのー?」

「は、はぁ? なんで手品? できないけど……」

「だっせー! 手品もできないのかよー。オレはできるし!」

「そ、それくらい教えられればできるわよ!」

何故か男児と張り合うアヤ。彼らと遊んであげるというよりも、文字通り一緒に遊んでいるような状態になっていた。

気づけばレイナの前には、二つの大きな塊が出来ていた。熱気と共に、ほんのり甘い汗のような匂いを放つ塊である。

何故かレイナだけが弾き出されてしまったわけであるが、レイナの意識はまったく別のところにあった。

――子供って、すごいわ。まるでエネルギーの塊、そのものみたい。

弾丸のような勢いでぶつかってくるのに柔らかく熱い。そんな子供たちの感触に、レイナはただただ圧倒されて呆然と立ち尽くしていた。

その時だ。

「お姉さん、お姉さん」

レイナの耳元に、小さく声が聞こえてきた。

――私に、言ったのかしら……?

そう思って辺りを見回してみるものの、こちらを向いている子供はいない。

気のせいかと思っていると、また、

「仲間はずれのお姉さん。こっちに来て」

と、聞こえてくるのである。

それが決していい意味ではないことくらい、レイナにもわかった。しかし、レイナは自分が仲間はずれにされているなどという意識はなかった。実際のところは、整いすぎた容貌と表情が乏しいせいで怖そうに見えたのか、子供に嫌厭されてしまっていたわけだが、レイナはそんなこと露とも知らないのである。

――いったい誰……?

視線を巡らせると、意外な場所に声の主がいるのがわかった。

プレイルームの出口横……廊下からこちらを覗き込むような格好で、彼女は車イスに座っていたのである。

「私に、何か用かしら?」

彼女が中に入ってこないようなので、レイナはプレイルームの出口まで近づいて、そう言った。心なしか声が固い。仲間はずれなどと言われて、多少気分を害したせいかもしれないが、レイナ自身にはやはり自覚はなかった。

「お姉さん、怒っちゃった? ごめんなさい」

「どうして私が怒らなければならないの?」

「本当? じゃあ怒ってないのね、よかった。あのね、お姉さんにお願いがあるの」

そう言って車イスの少女は両手をパチンと顔の前で合わせると、辺りをキョロキョロ見回して、チョイチョイと手招きするような仕草を見せた。

「……?」

不思議に思いながらも、レイナが顔を近づける。すると、彼女はその耳元にこう囁いた。

「私追われてるの。だから、連れて逃げて欲しいの」

「え?」

――いったい誰に?

そう聞き返す間もなく、廊下の奥からすごい声が響いてきた。

「こ、こら! そこで何しているのよ! 戻りなさい!!」

「ほら来たっ! 早く! ね、お願い早く!」

「えっ、で、でも……」

「早くしないと捕まっちゃう!」

彼女の切迫した様子に、レイナはほとんど反射的に車イスの手押しハンドルを握っていた。

「このまま外に出て!」

「わ、わかったわ」

そうしてレイナは、彼女に言われるがままに病院の中庭へと駆け出したのである。

「はぁ……おもしろかったね」

中庭にやってきてすぐに、彼女はそう言って笑った。

先ほどの焦った様子はすっかり消えて、いかにも楽しげな様子である。

「危険な状況……だったのではないの?」

「え?」

「だって、追われていたのでしょう?」

真剣な顔をしてレイナがそう言うと、彼女はますますおかしそうに声を上げた。

「どうして笑うの? 私は真面目に……」

「あはは……だって。まるで命を狙われてるみたいな言い方するんだもん」

「違う……の? だったら、さっきのは……!?」

「看護師さん。私……部屋を抜け出してきちゃったから……」

少しだけ申し訳なさそうに言って、少女は上目遣いにレイナを見つめた。言外に、内緒にしておいて、という意思表示が含まれているようだったがレイナには伝わっていなかった。

「それは……よくないことなのではないの? 禁止されているのなら、すぐに病室に戻らないと……」

「ま、待って、お願い!」

少女が、今にも歩き出しそうなレイナの腕を掴む。その拍子に、前のめりになった少女が車イスから転げ落ちそうな体勢になり、レイナはとっさに彼女を支えた。

――……細くて、冷たい。

プレイルームで触れた、エネルギーの塊のような子供たちとはまったく違うその感触に、レイナは少し、驚いたようだった。確かに触れているのに、存在が希薄。そんなことを感じていた。

改めて見ると、少女はひどく痩せて、顔色も悪いようだった。年は十二か十三だろうか。それにしても体が小さいようにも見える。ツヤのない髪に留められた、ヒヨコのキャラクターのピンが幼さを強調していた。

「……お願いお姉さん。少しだけでいいから、ここにいさせて」

腕の中で、しぼり出すように少女が呟く。レイナは、どうするべきか判断に迷ったものの、結局は彼女の懇願を受け入れることにして、ベンチに腰を下ろした。

「ありがとう、お姉さん」

「……教えて欲しいのだけれど、どうして私に声をかけたの?」

「私と同じで、外に出たいんじゃないかと思って」

自分ではわからない……とは思うものの、困惑していたのは確かである。レイナは少女の言葉が、一理あるような気がしていた。

「ねえ、お姉さんは、歌が好きでしょ?」

今度は、少女が聞いてきた。レイナは、その問いを噛みしめるように復唱して、ピッと背筋を伸ばしたまま俯いた。

「どう、かしら。“好き”か“好きじゃないか”の判断は、今の私にはまだ難しいわ」

「え、どうして? お姉さん、絶対歌が好きだと思ったけど」

「どうしてそう思うの?」

「だって、そういう顔、してたもの」

「……それって、どういう顔かしら?」

ゆっくりと少女の方に首を捻らせたレイナは、眉をしかめて驚くほどに深刻そうな顔をしていた。

それがまたおかしかったのか、少女が堪えるように小さく笑う。

「あのね、こういう顔してたんだよ」

少女が両手でレイナの頬を軽くつまんでクッと上に持ちあげた。当然のように口角が引き上げられて、レイナのスマイルが出来上がる。

「笑ってた……と、いうこと?」

「楽しそうな顔してた。あとね、踊ってたでしょ」

「え?」

少女に指摘されるまで、レイナはそのことに気づきもしていなかった。

少女が言うには、レイナはとある曲の最中、微かに身体を動かして、リズムをとっていたように見えたという。

曲は、FEELIN‘DOLLの数少ない持ち曲の中の一つで、今日のところは歌唱だけにとどめたものの、本来はダンスナンバーとして作られたものである。

「踊ってるつもりなんて……なかったわ」

「そっかぁ。じゃあ、お姉さんが一番好きなのは、ダンスなのかもね。無意識に踊っちゃうくらいだもんね」

「どうかしら。断言するのは難しい。でも……確かに、ダンスをしている時は、それに集中している気がするわ」

「好きだから、夢中になるんじゃない?」

少女の言葉が、ストンとレイナの胸に納まった。

言われて振り返ってみれば、レイナは他の何より、そして誰より、熱心にダンスの練習をしてきたのだ。

かつてバレリーナのCMから目が離せなかった理由も、納得できる。

「じゃあ……私は、ダンスが好き……いいえ、大好きなのかもしれないわ」

少しばかり興奮したように、レイナが声を大きくする。

どうしてダンスが好きなのかまではわからないが、“好き”だという実感が急に湧いてきて、レイナは胸の奥に熱を感じていた。両の掌を胸にあてると、一層温かさを感じられて、レイナはさらに興奮を強めた。

「貴女、すごいわ。幼いのに感情についてキチンと説明できるのね!」

これまでも、レイナは国土調査院のスタッフやカナや斑目に、感情というものについて何度となく質問を繰り返してきた。

けれど、彼ら彼女らの説明は、どこか遠い世界の不可解な出来事のように聞こえて、まるでピンとこなかったのだ。

それが突然、カチリと何かがハマったように、体感として降りてきた。

そのことにレイナが喜びを顕わにする一方で、少女はたちまち頬を膨らませてジットリ睨むような目を向けてきた。

「私、もう十六歳だもん。幼いなんて、言わないで」

「……えっ、十六歳!? そうは見えないわ!」

声を上げてから、自分がかなり驚いていたことに気づき、レイナは口元に手をやった。直後、ある考えが頭を過った。

彼女が抱えている病気は、命に関わる重いものなのではないだろうか――と。

「早く中に戻りましょう」

「……どうして急にそんなこと言うの? 私が死ぬかもしれないとか、思ってる?」

少女はとても残念そうに、けれど笑っていた。

彼女の表情が何を意味しているのかまったくわからず、レイナが次の言葉を見失う。

「大丈夫だよ。ここで急に『うう……』とか、苦しみだしたりしないから。まだ、大丈夫なの」

「まだって……それじゃあいつかはそうなるということ?」

普通ならとても聞けないような質問を平気で投げかけたのは、レイナがまだ他者への共感や思いやりを持てるほどには感情が発達していないせいである。

けれどそれは、少女にとってはむしろ心地良いものだったらしい。

「ふふ、そんなにハッキリ聞かれたの初めて」

「聞いては、いけなかった?」

「ううん、気を遣われるよりずっといい」

少女はニカッと笑ってみせると、あっけらかんとした口調で続けた。

「そうだよ。私はいつか死んじゃうの。いつか、って言ったら全員そうなのかもしれないけど。でも、私はあんまり長く生きられない。だんだんね、自分の身体を動かせなくなっていっちゃうんだって。去年は自分で歩けたけど、今はもう無理」

レイナは思わず彼女の足に視線を向けた。彼女の足が細く衰えているのが、パジャマの上からでもわかる。

「次は手も動かせなくなって、自分じゃ呼吸もできなくなって、そうやって死んでいくんだって」

なんだかまるで他人事のように語る彼女の様子に、レイナは違和感を覚えていた。

「貴女は……怖くはないの?」

まだまだ感情が希薄なレイナにだって、普通は死を恐れるものだということくらいはわかっていた。レイナだって、まったく恐怖を感じないわけではない。

だからこそ、確実に迫っているはずの死を、恐れず受け入れているように見える彼女が不思議でならないのだ。

「死ぬことが、怖くはないの?」

それが酷く無神経な質問だということにも気づかず、レイナは真っ直ぐに少女を見た。

一瞬だけ少女の表情が陰ったが、彼女はフッと息をつくように顔を緩めると、レイナから視線を逸らし高い空を見上げた。

「怖くないなんて言ったらウソだよね。でも……私には、選べる未来がないから。だから……ね、せめてその日が来るまでは笑って生きていようって、決めたの」

強く風が吹き抜けて、レイナの長い髪を巻きあげた。

一瞬視界が遮られて、少女の顔が見えなくなる。

それが余計に、レイナを急き立てた。少女が今、どんな表情を浮かべているのか、どうしても確かめたい。いや、見なければいけないとさえ思っていた。

自分の中から生まれる渇望に困惑しながらも、レイナはそれに抗うことができないことも知っていた。バレリーナのCMに夢中になったあの日のように、ダンスのレッスンに没頭している時間のように、レイナは少女の顔を見ることに意識を集中させた。

ようやく風が通り過ぎて、視界が開ける。レイナの目に飛び込んできたのは、少女の幸福そうな笑みだった。

「私が笑っていれば、お母さんを泣かせずにすむと思うから」

その言葉に、レイナは心臓をわしづかみにされたような気がした。

これまでレイナが見てきた情景を、いっぺんにひっくり返してしまうような衝撃。

午後の傾き始めた太陽が彼女を照らし、包みこむ。穏やかな光にかき消されてしまうほど希薄な彼女の笑顔なのに、それは強烈なインパクトでもってレイナの心を捕らえていた。

少女の周りだけに光が集まって、輝いているようにさえ見えた。

彼女が言う通り、死ぬのが怖くないというのは嘘だろう。事実、笑顔を称えながらも、彼女の握りしめた手が、微かに震えている。けれどもしかしたら、寒さのせいなのかもしれないと思って、レイナは少女の手を握った。

ヒヤリと冷たさが伝わってくる。どれほど強く握っても、彼女の手の震えは止まらなかった。

「あはは……変だね。震え、止まんない……」

こんな時、どう声をかけていいのかなんてレイナにはわからない。ただ黙って、レイナは少女の手を握りしめていた。

「……お姉さんの手……あったか……い……」

少女は俯いて声を詰まらせて、自身の膝に滴を落としていた。

――やっぱり、本当は怖いのだわ。死ぬのが怖いのね。

それでも泣くまいと、唇を噛む彼女がいじらしい。

レイナはたまらなくなって、いつしか彼女を抱きしめていた。せめて今この瞬間だけでも温めてあげられたらと……そう思っていたのかもしれない。

少女の体は力を込めたら折れてしまいそうに細くて、小さく震え続けている。けれどその弱々しい体から、レイナは確かに力強い心臓の鼓動を聞いたような気がした。

その後すぐに、彼女は院内へと戻ることになった。

彼女を探していた看護師が、血相を変えて中庭へとやってきたからである。

少女を連れ出したレイナを責める看護師をおどけたような笑顔で制して、少女は、今度は自分の手で車イスを動かし帰っていった。

最後に一度だけ振り返って見せてくれた少女のとびきりの笑顔に、レイナは息ができなくなるほどの苦しさを覚えた。

どうしてあんなに美しい笑顔ができるのだろう?

もうすぐ死ぬかもしれないと震えながら、どうして誰かのために笑えるのだろう?

自分が人間として命の終わりを迎えた時、あんな風に覚悟ができていただろうか?

考えても、わからない。

けれどレイナは、せめて……今ここに生きる自分は、彼女のように美しくありたいと強く感じていた。

少女が持つ強さとしなやかさが、気高さと呼ばれるものなのだと気づいたのはあとになってからだったが、ともかくレイナはなりたい自分の姿というものを見つけたのだった。

プレイルームに戻ったレイナは、急に消えたことを咎めるシオリと不機嫌さを隠しもしないアヤに構わず、興奮気味にある提案をした。

それは『死を乗り越えてドールとして戦う私たちの今の心情を、歌にすることはできないだろうか』というものだった。

病と必死に戦い続ける少女にドールとしての自分たちを重ねたのか、あるいはただ、あの気高さに近づきたいと思ったのか。いずれにせよ、レイナは今の自分たちを、歌に刻みたいと考えていた。

レイナの突然の変化に面くらったようなシオリとアヤではあったが、二人にとっても彼女の提案は興味深かったようである。

三人の口からカナへ、カナから斑目へその提案は伝えられ、すぐに新曲が作られることとなった。歌詞は、レイナたっての希望で、元になるようなキーワードを自分たちで書き出すことになった。

それから数日のうちにとんでもないスピードで作られたのが、『Doll’s Destiny』のオリジナルバージョンというわけである。

そこまで話し終えて、すっかり冷めてしまった紅茶をレイナがひと口すする。

その目の前で、サクラは少し目を赤くして、息を詰めていた。

「……そんな思い出が込められていたんですね。私、何も知らなくて……」

レイナが少女とのエピソードを人に話したこと自体が初めてなのだから、それも当然である。

「あくまでも私が込めた思いがそうだった……という話だけれど。どう? 参考になったかしら」

ピンと真っ直ぐに背を伸ばしてサクラを見る。レイナの全身からは自信と気品と優雅さが漂っていた。

「はい! でも……私……もっとみなさんのお話を聞いてみたくなりました。みなさんが『Doll’s Destiny』にどんな思いを込めているのか……知りたい……!」

相対するサクラは、すぼめていた肩を開き、負けないくらい真っ直ぐにレイナを見返した。

――こういう時のサクラは、本当にいい目をするのよね。

思わずレイナの顔が綻ぶ。

「それなら、貴女がみんなにCDを配ってみる? そうしたら、話も切り出しやすいでしょうし、一石二鳥でしょう?」

「いいんですか!?」

「OF COURSE! ただし、私の話もそうだけれど……他のメンバーの思いと、貴女の思いが一緒である必要はないし、ただ真似るつもりならばやめるべきよ。どう?」

「……はい、わかってます。私は私の足りないものを探すために……! そのために、話を聞きに行きたいと思います」

「だったらもう何も言わないわ。貴女の思うようにしてみなさい」

レイナが告げると、サクラの顔が一気に華やいだ。

すぐにカナが紙袋にサンプルCDを人数分入れて手渡す。サクラはそれを大事そうに抱えると、希望に満ちたように瞳を輝かせて事務所を後にした。

そんな彼女の後姿を見送って、レイナはサクラには話していない、もう一つのエピソードを思い返していた。

それは『Doll’s Destiny』のオリジナルバージョンを初めて聞いた日の夜のことだ。

レイナは思いたって、チヒロが佇むファクトリーの個室を尋ねていた。

「こんばんは」

チヒロに声をかけるも、返事はない。

国土調査院のスタッフの話によれば、チヒロは毛布を抱きしめて、ベッドの上ではなく床に縮こまって眠るクセがあるらしい。

その時も、彼女はダンゴムシのように小さく丸まって、毛布を握りしめていた。

彼女がどういう事情で人間としての人生を終えてドールになったのか、もちろんレイナは知らない。けれど、何の感情も映さない昏い瞳が、毛布を握り締める手が、彼女の身体に染みつく物悲しさをレイナに伝えていた。

「私はレイナ。貴女の……先輩よ。私が貴女を見守っているから、安心して眠っていいのよ」

そう言ってレイナがチヒロの傍らに座り込む。するとチヒロは、やはり何も言わずにレイナの近くにすり寄って、しばらくするとその温もりに眠気を誘われたのか、静かに吐息を立てはじめた。

「おやすみないチヒロ」

この夜から、チヒロが感情を取り戻すまでの間、レイナは毎晩彼女の眠りをサポートした。

ドールの先輩として、彼女に何かしてやりたいという一心からの行動だった。

今思えば不器用な行動だったかもしれない。けれど、あれがレイナにとっての“後輩”を守り導く姿勢の原点だったことは確かである。

そして、他者(チヒロ)を気にかけるという発想に至ったのも、ひいては車イスの少女のおかげなのだと、レイナは理解していた。

――だけど、ふふ……サクラには少し甘くし過ぎたかしら。

見守るだけにとどまらず、ついその背中を押してしまうのは、彼女のもどかしいほどの懸命さとひたむきさが、昔の自分を思い出させるからなのかもしれない。

「私もまだまだね」

レイナは小さく呟いて、カップに残る紅茶をコクリと飲みこんだ。

大切な思い出と、紅茶の香りの余韻に浸る。そんなレイナの元に、驚くほどに元気な声が聞こえてきた。

「お日さま、ポッカポッカ! 今日も、気持ちいい~~~!!」

何事かと中庭に面した窓を見下ろすと、ヒヨが一人で体操をしているのが目に入る。

「あの子ったら……元気がいいにも程があるわ」

呆れたようにカナと笑いあいながら、レイナはふと――あの車イスの少女とヒヨの声はどことなく似ているかもしれない、などと考えていた。

記憶の中の彼女の顔はおぼろげで曖昧なものになってしまっていたけれど、必死に前を向こうとするあの声だけは……忘れることはなかった。

本文イラスト:やもり

読んでいただきありがとうございました。

こちらもお読みいただけます。

続きは7月19日発売の製品版でお楽しみ見ください。

(電子版も同時発売予定)