宇宙開発について

こんにちは(*'ω'*)

学生の頃、短髪にしていたためか、宇宙飛行士の向井千秋さんに似ていると言ってもらったことがあります。当時、彼女のAERAインタビュー記事に励まされたこともあります。

「好奇心はいろいろあるので、才能があったらオペラ歌手もいいし芸術的なこともしてみたい。食べるのが好きだから、料理屋さんをやってもいい。子どもを引き連れて、野外教室でわいわいしたり、キャンプしながら遊ぶのも面白そう。世の中って、楽しいことはいくらでもありますから。私の場合、仕事がほんとに楽しい。実験してると、時間を忘れるほど面白いですから」 by 向井千秋さん

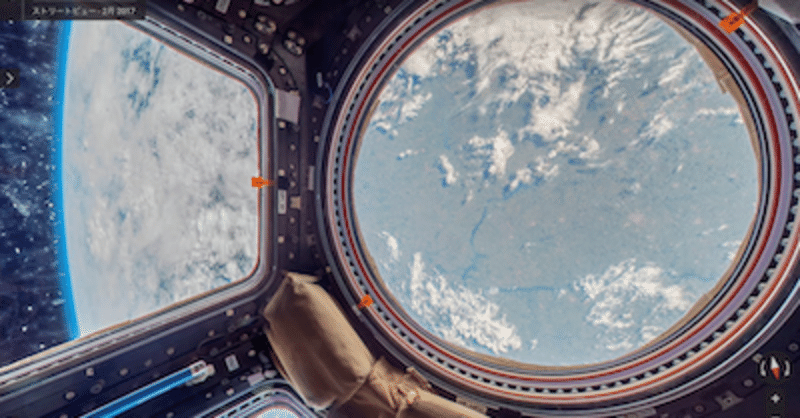

ただ、最近は宇宙開発を応援する気持ちがしぼんでいます。億万長者の道楽のような宇宙旅行には、自分とは関わりのないパラレルワールドのような非現実感しか抱けませんし。

科学を信仰する人にいい加減わからせないといけない

「僕は自分が死んだ後にも、政治家や経済人に対してつべこべ言い続けたいんです。アニメで描いておけば、あれこれと説明するのが簡単になります。『Gのレコンギスタ』を作ったのは、『いい加減、科学技術を信仰している人は目を覚ませ』と言いたいからです。例えば、今回の第3部には、モビルスーツに宇宙ゴミを掃除させるエピソードがあります。いま現実に宇宙開発が進む中で、静止軌道上に人工衛星がたくさん打ち上げられ、地球低軌道上にも国際宇宙ステーション(ISS)が周回していますが、それらの軌道上が今ゴミだらけでロケットにぶつかってしまうことが大問題になっているんです。そういう現実を知っていれば、モビルスーツに宇宙ゴミを拾わせるエピソードを挿入するのはごく自然のことです。現実の政治家や経済人まで宇宙開発を言い出していますが、みんな宇宙の現実を知らなすぎます」

――のっけから『Gーレコ』の核ともいうべき、科学技術をめぐるテーマについて語ってくれた富野監督。『Gーレコ』にはさまざまな「不可能な技術」の描写があるが、それらはSFアニメだからこその夢であると同時に、現実への警告でもあるという。富野監督が重視するのはむろん後者だ。

「そもそも、金属板で出来ている人工衛星に人が住めるかというと、ISSがいい例で、せいぜい1年が限度です。本当に人が住めるようになるには、『Gーレコ』で描かれているようなレベルまでやらないと無理なんです。つまり、それは現実には不可能だといい加減気付いてほしいわけです。

『Gーレコ』には、キャピタル・タワーという地上と宇宙を結ぶ軌道エレベーターが登場します。これには500キロ間隔でナットと呼ばれる人工衛星が浮いていますが、あんなものも絶対実現しない。500キロごとにしたのは、単純に僕が1000キロ何もない空間に精神的に耐えられないと感じるからです。だって軌道エレベーターで移動している間、見えるものと言えば地球と遠くの星しかないんですよ。現実でも火星よりも遠くに行く意味は本当にあるかなど、そろそろ考えないといけないと思います」

(中略)

このままだと地球はあと100年持たないかもしれない

「自分に学識がないために、今の政治家や経済人のやり方に対し十分な反論ができないことに悔しさを感じますが、どう考えてもこのままでは世界は賢い方向に進んでいかないと思います。

最近、自分でも嫌な言葉を思いついてしまったんです。『知の愚迷』です。例えば、ビル・ゲイツは自分の財団でアフリカの難民は救うけど、アメリカ国内の失業者は救おうとしない。そもそも彼が億万長者でいられるのは、アメリカの税制が大企業を優遇してきたからでしょう。少し頭を使って考えればアフリカ難民よりも自国の人たちを救うべきだと分かるはずです。でもそれをしない。これは『知の愚迷』と言っていいんじゃないでしょうか。

そうやって根本を考えないで愚かな方向に行ってしまったら、地球は本当にあと100年もたないでしょう。中国に目を向ければ、空母を一生懸命作っていますが、僕に言わせれば、なんで必要なのかわからない。日本の自衛隊にも同じことが言えます。お互いミサイルで十分狙える距離にあるわけですから、空母なんて必要ないでしょう。偉い人たちが全体を見られていないんです。一方、中東情勢は、宗教の派閥問題も絡んで一層複雑になってきています。我々の知を、永遠に戦争をやめるためのものに使えないのなら、『知』は『愚迷』なままでしょうね」

――「知の愚迷」という言葉で、現代社会が抱える問題を嘆く富野監督。この世の中は一体どうなっていて、どこに向かうのか。監督の思いは、『Gーレコ』の世界観にも当然表れている。

「『Gーレコ』はキャピタル・タワーという、人類の生活を支える巨大建造物をめぐる物語でもありますが、僕はキャピタル・タワーという存在を、資本と宗教と軍事が一体となった支配体制として設定しています。だから、『キャピタル(資本)・タワー』なんです。何となく格好いい語感だけで名付けているわけじゃないです。こういうことを描くのは、世界がそういうものだということを自分自身も含めて忘れないようにするためでもあります。

さらに言えば、地球環境の観点から、人間中心の博愛主義というものがどこまで善なのか、我々はそろそろ考え直すべき時代に突入しているのではないかとも思います。このまま人口を増やし続けていいのか、スーパーコンピューターのようなものの力を借りてシビアな計算をしないといけないのではないか。でも、日本では富岳(日本が開発した世界一のスーパーコンピューター)で何を計算しているかと言えば、マスクしないで咳をするとどれくらい飛沫が飛ぶとか、そんなことでしょう。咳をすれば飛沫が飛ぶなんて常識ですよ。そういうことじゃなくて、地球の容量とか空気の総量なんかと人類全体の消費量を計算して、どこが本当の限界なのかを計算しろと言いたい。どうも今のインテリジェンスというものは、自らの知恵をちゃんと使いこなせていないように思えてなりません」

子どもたちが解答を見つけてくれるかもしれない

――巨大な問題に直面する人類に対してメッセージを伝えたいという信念が、富野監督の創作意欲を燃やし続ける。そんな監督は『Gーレコ』は子どもたちのために作っているとたびたび発言している。そこには、悲観的な未来予測を吹き飛ばしてほしいという期待も込められている。

「これまで申し上げたような大きなテーマが描けるのは、そもそもこの作品が子ども向けだからです。コロナの自粛の時代に、明るく楽しく、子どもたちに向けて映画を作るという意識に徹底しています。『Gーレコ』は、これだけSF的なガジェットをたくさん登場させておきながら、根本では科学の夢の全否定をしています。我々世代はこういう考えだけど、それを子どもに向けた問題提起として作っておけば、新しい世代からの反論が50年後くらいには出てくるかもしれない。『Gーレコ』はそういうことを期待して作っているんです」

――劇中、ヒロインのアイーダの「時代は年寄りが作るものではない」という台詞があるが、これは監督の正直な気持ちだという。はたして、『Gーレコ』を観た子どもたちはいかなる未来を切り開くのだろうか。それを見届けるためには、大人の我々にも大きな責任が課せられているのだと、この映画は訴えているように思う。(取材・杉本穂高)

富野由悠季

(劇場版『Gのレコンギスタ Ⅲ』「宇宙からの遺産」総監督・脚本)

『キネマ旬報 8月上旬号 2021 No.1871』 巻頭特集「めくるめく!アニメーションの夏――3人の映画監督、それぞれの視点」より

養老孟司さんがご自身の講演で、「月面を人間が歩いてると思ってるでしょう、みなさん。でも、あれじつは宇宙服を着ているんです。宇宙服っていうのは人間が地球の環境をそこに持って行っているんですね。環境と切り離して人間は生きられないんです」というようなこと、仰っています。地球の、人間や他の動植物も生きる環境をどうにかしないことには、宇宙に暮らすどころではないんですね。優先順位が高いのは、地球での暮らしだと思うんです。

もうひとつ、宇宙探査の話を以下に。

●

1969年7月20日、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが月面に着陸した。この月探検までの数か月間、アポロ11号の宇宙飛行士たちは、アメリカ西部にある、環境が月に似た辺境の砂漠で訓練を受けた。その地域には、昔からいくつかのアメリカ先住民のコミュニティがあった。そして、宇宙飛行士たちと先住民のこんな出会いの物語――というよりは伝説――が生まれた。

ある日の訓練中、宇宙飛行士たちはアメリカ先住民の老人と出会った。老人は彼らに、ここで何をしているのか尋ねた。宇宙飛行士たちは、近々月探査の旅に出る探検隊だと答えた。それを聞いた老人はしばらく黙り込み、それから宇宙飛行士たちに向かって、お願いがあるのだが、と切り出した。

「何でしょう?」と彼らは尋ねた。

「うん、私らの部族の者は月には聖霊が棲むと信じている。私らからの大切なメッセージを伝えてもらえないだろうか」と老人は言った。

「どんなメッセージですか?」

老人は部族の言葉で何かを言い、宇宙飛行士たちが正確に暗記するまで、何度も繰り返させた。

「どういう意味があるのですか?」

「ああ、それは言えないな。私らの部族と月の聖霊だけが知ることを許された秘密だから」

宇宙飛行士たちは基地に戻ると、その部族の言葉を話せる人を探しに探して、ついに見つけ出し、その秘密のメッセージを訳すよう頼んだ。暗記していた言葉を復唱すると、訳を頼まれた者は腹を抱えて笑いだした。ようやく笑いが収まったとき、宇宙飛行士たちは、どういう意味なのかと尋ねた。彼によれば、宇宙飛行士たちが間違えないように苦心して暗記した一節の意味は次のようなものだった。「この者たちの言うことは一言も信じてはいけません。あなた方の土地を盗むためにやって来たのです」

『サピエンス全史(下)』(ユヴァル・ノア・ハラリ、河出書房新社、2016年)より

●

立場が違えば、こんなに月探査の意味が違って感じられる例です…( *´艸`)

同書で著者は、「ほとんどの科学研究は、それが何らかの政治的、経済的、あるいは宗教的目標を達成するのに役立つと誰かが考えているからこそ、資金を提供してもらえる」「科学者自身はお金の流れを支配している政治的、経済的、宗教的関心をいつも自覚しているわけではないし、実際、多くの科学者が純粋な知的好奇心から行動している。とはいえ、科学者が科学研究の優先順位を決めることはめったにない」「(科学は)自らが発見した物事をどうするかも決められない。(研究費用を出す組織の持つイデオロギーが、その研究をどういう目的で使用するかを決める。)」と書いています。

現状、宇宙開発に限りある資源・財源をまわすことの優先順位は、わたしは高くないと思っています。う~ん、どうでしょうか?

Before a journey into space... I want to make a journey on our planet ☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?