「Poor Economics」から

こんにちは(*'ω'*)

SDGs の17個の目標の中に「貧困をなくそう」というものがありますが、はたして貧困についてどの程度知っているのかな? イメージに縛られていないかな? 写真で見て、アフリカの痩せ細った子ども、難民キャンプやスモーキー・マウンテン(自然発火したゴミ山から煙が燻るフィリピンのスラム街)を既に知った気になっていないかな? と思いながら、読みはじめた本からです。

したがって、貧乏な人々が食料を選ぶとき、値段の安さや栄養価で選ばず、美味しさで選ぶのも当然でしょう。ジョージ・オーウェルは、『ウィガン波止場への道』で貧しいイギリス人労働者の生活を巧みに描写し、次のように観察しています。

そのため、彼らの食事の基本は、白パンとマーガリン、塩漬けビーフ、砂糖入りの紅茶、そしてジャガイモだった――ひどい食事だ。オレンジや全粒粉のパンといった体にいいものにもっとお金を使うか、あるいは『ニューステイツマン』誌への投書者が言うように、燃料を節約してニンジンを生で食べればよいのでは? 確かにその通り。でも問題は、だれもそんなことをしないということだ。普通の人間なら、黒パンと生のニンジンを常食にするくらいなら飢え死にするほうを選ぶ。そして何よりも困ったことに、お金を持っていない人ほど、体にいい食べ物にお金を使いたがらない。億万長者はオレンジとライビタのビスケットという朝食を楽しんでいるが、失業者はそんなことはしない。(中略)失業しているときには味気ない健康食品など食べたくない。何かちょっと美味しいものを食べたい。何かしら安上がりな美味が誘惑してくるのだ。

貧乏な人たちは、わたしたちが考案したすばらしい計画によく抵抗します。彼らはわたしたちとちがい、そうした計画が成功すると信じてはおらず、計画がこちらの主張どおりにいくとも思っていないからです。これはこの本全体を貫くテーマのひとつです。彼らの食習慣に関するもうひとつの説明として、貧乏な人々の生活では食べ物よりも他の物のほうが重視されているということがあります。

開発途上国の貧乏な人々が、おそらくメンツを失いたくないという強迫観念もあって、結婚式、持参金、洗礼式などに大金を使っていることはあちこちでたっぷり報告されています。インドの結婚式費用は有名ですが、もっと楽しくない行事でも一家は派手な宴会を開かなくてはいけません。南アフリカでは、葬儀にどれくらい費やすかについての社会規範が定められたのは、ほとんどの死が老人と子供で占められていた時代でした。伝統的に幼児はとても簡素に埋葬し、老人には故人が生涯通じて貯めた金を使って手のこんだ葬式を行なうことが求められます。HIV/AIDS の蔓延によって、稼ぎ盛りの成人が葬儀資金を貯めることなく死ぬようになりましたが、彼らの家族は成人としての葬儀の規範を尊重せざるを得ませんでした。中心的稼ぎ手の一人を失った家族は、葬式の宴のために約3400ランド(購買力平価でおおよそ825$)、その家庭の一人当たりの年間収入の4割を使うことになります。そのような葬式が終わると、たとえ故人が生前は失業していても、家族として使えるお金は明らかに減少し、多くの家族が「食糧不足」を訴えるようになります。これは葬式費用が重荷になっていることを示しています。葬式が高価であればあるほど、1年後には大人たちは困窮し、子供の学校中退確率も上がります。

当然のことながら、スワジランド国王と南アフリカ教会評議会(SACC)は、葬儀費用を規制しようと試みてきました。2002年、スワジランド国王は贅沢な葬儀をあっさり禁止し、葬儀のために牛を殺した家族は、族長に牛を1頭上納させると発表しました。SACC のとった対策はもっと冷静で、家族に圧力をかけて支払い能力以上に金を使わせていると思われる葬儀産業に規制をかけました。

食べ物以外のことにお金を使おうという決断は、特別な圧力だけが原因ではありません。モロッコの辺鄙な村で出会ったオウカ・ムバルブクさんに、もっとお金があったら何をするか尋ねました。答えは、もっと食べ物を買うというものでした。ではさらにお金があったら何をするか尋ねました。彼はもっと美味しいものを買うと答えました。わたしたちは彼とその一家をひどく気の毒に思い始めたのですが、そのとき座っていた部屋にテレビ、パラボラアンテナ、そしてDVDプレーヤーがあることに気づいたのです。もし家族の食べ物が足りないと感じているなら、なぜそういうものを買ったのか尋ねてみました。彼は笑ってこう言うのです。「いや、だってテレビは食べ物より大事でしょ!」

そのモロッコの村でしばらく過ごしてみて、なぜ彼がそう思うのかすぐにわかりました。村での生活は退屈そのものです。映画館もコンサートホールもなく、座って行き交う見知らぬ人々を眺める場所もない。たいして仕事もありません。オウカさんとのインタビューに同席した2人の隣人は、その年は約70日間は農業、そして30日間ほどは建設業で働いたそうです。1年のうちの残りの時間は、牛の面倒をみつつ、仕事がくるのを待って暮らしています。テレビを見る時間はたっぷりあります。3人とも水道も下水設備もない小さな家に住んでいました。彼らはなんとか仕事を見つけて、子供によい教育を受けさせようと苦労していました。それでもみんなテレビ、パラボラアンテナ、DVDプレーヤー、そして携帯電話を持っていました。

一般的に、貧乏な人々が生活を退屈から救ってくれるものを最優先しているのは明らかです。(略)『ウィガン波止場への道』のなかで、貧しい家族がいかにして不況下を生き抜いたかを書いたオーウェルは、この現象も次のようにうまく捉えています。

運命に不平をもらすかわりに、彼らは期待を下げて我慢したのだった。しかし期待を下げるのに、贅沢を控えて必需品だけにお金を使ったわけではない。たいていは正反対だ――考えてみればそのほうが自然なのだ――だから前代未聞の不況下でも、安価なぜいたく品の消費は増加した。

これらの「嗜好品」は、軽挙妄動による衝動買いではありません。慎重に考えぬかれ、内面からのものにせよ外部から強いられたものにせよ、強い意志を反映したものになっています。オウカ・ムバルブクさんは自分のテレビを買うのにローンを組んだりはしませんでした。何カ月もかけて、それだけのお金を貯金してかき集めたのです――ちょうどインドの母親が10年後、あるいはもっと先に18歳になる娘の結婚式のために、倹約して小さな宝石や鉄製のバケツを買うのと同じように。

貧乏な人々の世界は、機会がみすみす見過ごされる場所だと思われがちです。なぜそんな買い物を控えて、本当に生活を改善するようなものに投資しないのか、多くの人は疑問に思うでしょう。これに対して貧乏な人々は、機会なる代物や、生活が劇的に変化する可能性についてもっと懐疑的です。犠牲を払うに値するだけの大きな変化は、とにかく時間がかかりすぎると考えているかのような行動をとります。これでなぜ彼らが目先のことや、できるだけ楽しく生きること、機会に応じたお祝いなどにばかりこだわるかが説明できます。

アビジット・V・バナジー & エスター・デュフロ

『貧乏人の経済学 もういちど貧困問題を根っこから考える』(原題:Poor Economics―A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty、山形浩生・訳、みすず書房、2012年)より

安価で済む予防よりも、高くつくダメな治療(自分たちが正しいと考えている治療)にお金が使われていたり(p.79)、インド・オリッサ州で上下水道が整備されるとき、カーストの高い家庭とカーストの低い家庭が水を共有することに初め大きな抵抗感があったり(p.75)、 資格不明の医者が多くいて、患者の金を倹約しようとして短い期間しか抗生物質を使わず、耐性を持ったマラリア原虫が現れたり、ステロイドの過使用で早期の老化や寿命が縮む事態となっていたり(p.82)。うわぁ…けっこう問題山積だなぁ。

「貧しい国の平均的国民がおかれている環境について考えてみましょう。西欧の人々は、世界中のもっとも優秀な科学者たちの見識を駆使できるのに、確かな証拠に基づく選択ができていません。だったら、そのような情報を持たない貧乏な人々にとってはなおさら難しいはずです。人は自分の納得できることを基に様々な選択をしますが、多くの人に高校の基礎生物学程度の知識さえなく、これまで見てきたように医者の能力や専門技術も信用できないならば、彼らの決定がでたらめなのも頷けます。」p.89

裏表紙に本書の紹介が載っています。

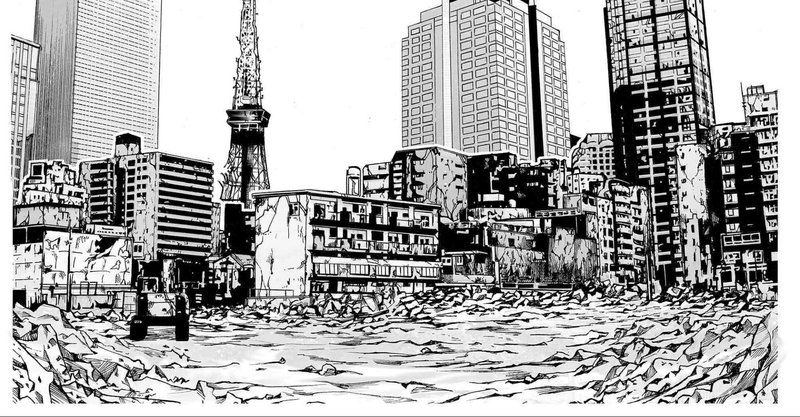

「反貧困の分野は、モノにならなかった即席奇跡の死屍累々。先に進みたいなら、貧乏人をマンガの登場人物に還元する癖を捨てて、本当にその生活を、複雑さと豊かさのすべてにおいて理解するだけの手間暇をかけるところから始めなくては……本書は、貧乏な人の経済生活を理解することで生まれる、とても豊かな経済学についての本です。それは貧乏な人が何を実現できて、そのためにどこでなぜあと押しすべきかを理解するための理論についての本です」

「本書を通じて、わたしたちの辛抱強い一歩ずつのアプローチこそが貧困と闘う方法として効果的なだけでなく、世界をずっとおもしろい場所にする方法なのだと納得していただければと思います」(本文より)

アフガニスタンで用水路建設や井戸掘削で清潔な水の確保をして、現地の人々からも慕われていた医師・中村哲さんに、あらためて尊敬の念を覚えます。暮らしを共にした&すごく信用されていたうえで、喜びや悩みも分かち合っていたんだろうな。すごいなぁ、すごいなぁ…(*'▽')(それだけに、ああいった形での死がとても悔やまれます。)

貧困問題全体を相手どるとフッと気の遠くなるような感覚に襲われてしまいますが、現地に降りて状況を実際に見て、そこで暮らしている人達と対話しながらものごとを進めていくという地道さ&忍耐強さが必要なんだろうな、と思います。

まだこの本、読みはじめなんです。これは!と思うことあれば、続編投稿するかもしれません。

Let's understand the situation and thoughts of the poor to fight global poverty☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?