和声学(1)ーーオムニバス進行

よく「実際の曲の中でこういう和声現象が多いけど、和声学の本に全く説明が載っていない!」なんてことありませんでしょうか。勉強しているうち、なんとなく感覚でわかるようになるかもしれないが、心のどこかでモヤモヤしますよね。

実は、こういうのって案外日本語では流通してないだけで、海外では理論化されていることが多いです。

ということで、今日から日本ではあんまり知られていない和声(私調べ)の理論について紹介していこうと思います。

記念すべき第一弾はーー

「オムニバス進行」(Omnibus Progression)

音楽におけるオムニバス進行とは、複数の声部を半音階で反行させることを特徴とする和音進行のことである。

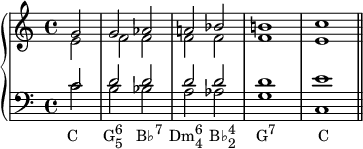

譜例も見ていきましょう。

オムニバス進行

バスは必ずいずれの声部と半音階的に反行している

ピアノで弾いて見ましょう。

よくあるやつ!

「芸大和声」では「偶成和音」の章で、あくまでも数多い「半音階的経過和音」の中の一種類と扱われるのですが、実は「オムニバス進行」という呼び名があります。

遠隔調からの和音が入り混じり、一見非機能的な浮遊感を与えるのですが、確実に何かへ向かうという強い求心力を持っています。

そして何よりも、その美しい対称性がゆえに、バロック期からロマン派にかけて大量の使用例があります。

1.オムニバス進行の歴史や仕組み

「オムニバス進行」の起源は「ラメントバス」に和声付したものだと言われている。「ラメントバス」とは四度の下行(半音階の場合が多い)を特徴とする音形である。バロック期の作品の定型の一つで、オペラの悲しい場面で使われることが多い。

以下の譜例は、(左手の)主音から属音へ下がる「ラメントバス」に対して、(右手に)逆方向の半音階をくっつけた楽譜になります。

ラメントバスにおいての「オムニバス進行」

内声全く動いていないことを留意

2〜4小節だけ切り取って観察してみましょう。

両端の和音は同じ構成音からなり、属七の和音である。両外声にある根音(右手のG)と第三音(左手のH)が上下入れ替わり、間に半音階を埋めるような形になっている。

これはクラシック音楽におけるオムニバス進行の最も教科書的で、よく使われる形である。

そのほか、属和音の第七音と根音を入れ替わる形もよく使われる(図1)。

このように、オムニバス進行は音を入れ替えることによって成り立っています。この和音の構成音の入れ替えのことを和声学ではよく「内部変換」と呼ばれます。

そして、「属七」におけるオムニバス進行の使用例は他のより圧倒的に多い。

実際の譜例を見ていきましょう!

シューベルトのピアノソナタD.845イ短調におけるオムニバス進行

図3では、3小節〜4小節にかけて右手のGがHに向かって半音階上行し、左手のHがGに向かって半音階下行し根音と第三音との内部変換を成している。

なぜこれがうまくいくかというと、その間に形成される音程が順に、短六度、短七度、オクターブ、完全四度、完全五度と偶然にも、皆柔らかい響きとなっているからです。

ちなみに、属七の和音ではなくても、同一和音内で長三度離れてる二音間の交換において半音階的反行は常にうまく行く(上図ではHとGの音)ことがわかります。これが短三度の場合は二音目でAisとHで増八度になり、際どい響きになってしまう(早いパッセージでは気にならないが)。覚えておくといいかもしれませんね!

2.転調の伴うオムニバス進行

先ほどの2番目の譜例のオムニバス進行によって偶然的に生み出された経過和音に注目したらあることが気づく、、

五つ目の和音が偶成的にEs Durの属七の形になっている?!

そして作曲家たちは考えたわけです、この和音をEs Durの属七の和音として、またさっきの内部変換によるオムニバス進行し続けたらとんでもない進行になるのでは?!

実際にやってみた。

Es DurやDes Durなどの三度ずつ上へと転調してC Durに戻ってくるというオムニバス進行になる。根音と第三音が交換される手前に転調するので、次々と響きが移り変わり、反復進行と見なすこともできる。

比較的にバランスのいい配置になるように書き直した

よく見てみると、一つの半音階声部に対する反行音形を担当する声部が3音ずつで交代していくのがわかる。それは転調することで第三音が違う声部に移るからである。

ほかに偶成で出来た属七の和音をエンハーモニック変換して、ドイツの増六(下図ではGr6°と表記)と見立てて転調していくこともできる。その場合、短三度ずつ上へではなく、ちょうど逆向きの短三度ずつ下へと転調する。

増六の和音を軸に転調する

いろんな調を経由して再び原調に戻るオムニバス進行を見てきたが、戻らずに途中で別の調へ転調することが多い↓

モーツァルトのピアノコンチェルトK.537 ニ長調 第三楽章 における転調の伴うオムニバス進行

短いオムニバス進行を利用して転調する良い例である。機能和声的に解釈できなくはないが、ここではオムニバス進行によるスムーズな動きも無視することはできないだろう。このような属音から目的調の導音へ半音階的に下行する手法はよく見られる。

続いてベートーヴェンの例↓

ベートーベンの交響曲第2番 ニ長調 Op.36 第一楽章におけるオムニバス進行

オムニバス進行の反復進行ぽいところを感じることができる譜例。

留意すべきは、内声が完全な半音階進行を成していないこと。ここでは属七ではなくの減七にして緊張感を保ちたかったのでしょう。このような46の和音(第ニ転回形)から始まるオムニバス進行はよく見られる。

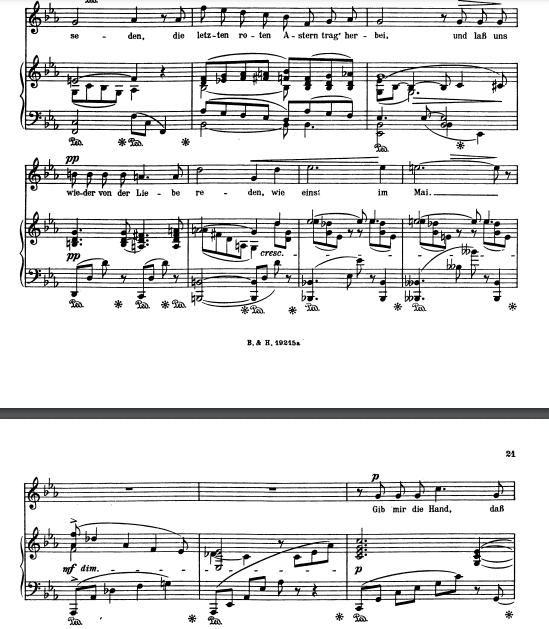

R.シュトラウス「万霊節」Op.10,no.8

R.シュトラウスの初期の歌曲ですが、転調が素晴らしく繊細であり、亡き恋人への感傷が如実に再現されている。Es DurからG Durへ、そしてドイツの増六和音を経てDes Durに流れ込む、と思いいきやまた mollの響きが再び…クラシック好きな人には聞くべき一曲でしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=fjC1B7igzv4

このような、増六の和音を経過するオムニバス進行は、シャランの和声課題や入試の和声試験の中で頻出で、後世の人たちに非常に愛されてきたパターンの一つと言えましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?