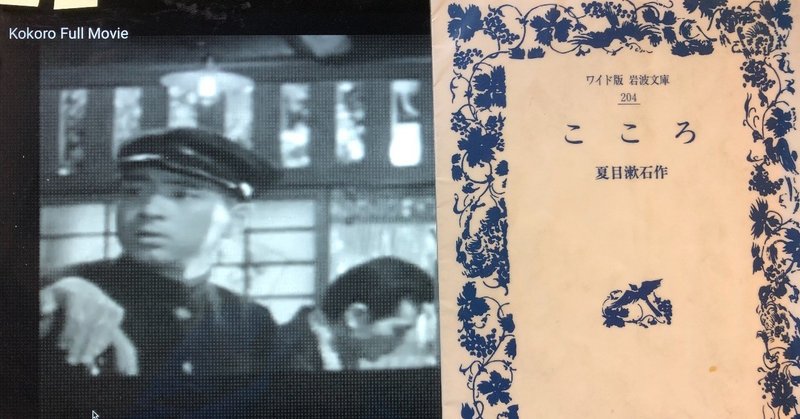

vol.37 夏目漱石「こころ」を読んで

この小説、今回で3回目になる。時々、葛藤する「こころ」に触れたくなる。読むたびに違う解釈を楽しめる。

100年以上前に書かれた小説に、なぜこんなに惹かれるのだろうかと思う。

1回目は「みんな卑怯だ」と読書メーターに書いていた。2回目は「死」の取り扱いに反感を持った。今回はなにをどう出していいかわからなくなった。ただ「先生」の言い訳には腹が立った。

あらすじを簡単に。

<上 先生と私>明治末期、夏休みに鎌倉由比ヶ浜に海水浴に来ていた学生の「私」は、同じく来ていた得体の知れない「先生」と出会い、交流を始め、東京に帰った後も「先生」の家に出入りする。「先生」は奥さんと静かに暮らしていた。「先生」は毎月、雑司ヶ谷にある友達の墓に墓参りする。「先生」は謎めいた、教訓めいたことを言う。「私」は「先生」の過去を打ち明けるよう迫る。大学を卒業した「私」は実家に一時帰省する。

<中 両親と私>腎臓病が重くなった父親は、ますます健康を損ない、「私」は東京へ帰る日を延ばしていた。そして、父の容体がますます危なくなってきたところへ、「先生」から分厚い手紙が届く。「先生」の遺書だと気づいた「私」は、東京行きの汽車に飛び乗った。

<下 先生と遺書>「先生」の手紙には、謎に包まれた彼の過去がつづられていた。「K」や「お嬢さん」との関係と顛末、「先生」が「私」に語った謎めいた言葉の真相が明かされる。(ウィキペディアを参照)

この作品、「日本で一番売れている本」らしい。解説書には「人間の深いところにあるエゴイズムと、人間としての倫理観との葛藤が表現されている」とある。読書を楽しむ視点からは、「先生」の猜疑心が不幸を引き起こす、その様が興味深い。また、「先生」や「K」の精神をあれやこれやと議論できる点も、教材として引用される所以だと思った。

それにしても、僕はこの作品を読むごとに「先生」をだんだんと許せなくなる。

明治の精神を貫いた乃木希典の殉死を利用した身勝手な自殺は、とんでもなく卑怯だと思う。なにを勝手に死を美化しているのだ。「K」を追い込み、妻となった「お嬢さん」を苦しめ、親の末期に臨んでいる学生の「私」に長文の遺書を送りつける。しかも、「これ誰にも言うな」的なことを書き残している。「先生」の言動は、関わった人を巻き込む確信犯ではないか。身勝手な猜疑心が罪を生み、その罪の言い訳をするために、欺瞞を重ねる。

特に、「お嬢さん」に対する「K」の恋心を砕くために、「精神的な向上心のないやつは、馬鹿だ」と「K」に言い放つ。ひどいよ「先生」。彼の葛藤を分かってるくせに。「お嬢さん」を自分のものにするために。後に「恋は罪悪ですよ」って教訓めいたことを若い学生にスカしてんじゃね〜よ。それと、「先生」が本当に自殺したかは不明確のままこの小説は終わっている。

そして、「K」の自殺の原因と「先生」のものは明らかに違うと思った。「K」は恋に破れて自らを切ったのではない。彼は、精神的な向上心と欲と自立しにくい社会に直面していた。「覚悟」という言葉を口にする真面目を持つ「K」は、実直に悩んでいた。「先生」のそれは、高等遊民的な甘えの中で、罪の懺悔を気取り、「お嬢さん」の幸福や「私」の将来を奪う新たな罪を作ってしまった。う〜ん、やっぱりゆるせん。

また漱石は、精神的なジレンマとは別に、都会の個人主義と地方の封建主義が混在じている時代の中で、若い学生たちがもがき苦しんでいる様も描いている。都会に出てきた新しい価値と田舎の家父長制的家の概念が「K」や「先生」の家にあった。明治の精神ってなんだろう。また、死の扱いの軽さも気になった。

僕は真っ直ぐに言いたい。「精神的な向上心のない奴は、馬鹿ではない。そこの迷いに人間の深さがある。国家の上にある個人こそ尊重すべきものだ」と。

漱石の小説は大正、昭和、平成と読み継がれてきた。 その時々で、読者は、明治の個人主義と国家の狭間の葛藤を考えたに違いない。もうすぐ平成が終わる。元号が変わる。元号が変わっても僕の生活実態は変わりようがないけど、次の時代は、個人の自由を大切にしながら、分断を避ける時代になってほしい。

次回、「こころ」を読むときは明治の精神について、考えると思う。(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?