vol.55 カーソン・マッカラーズ「結婚式のメンバー」を読んで(村上春樹訳)

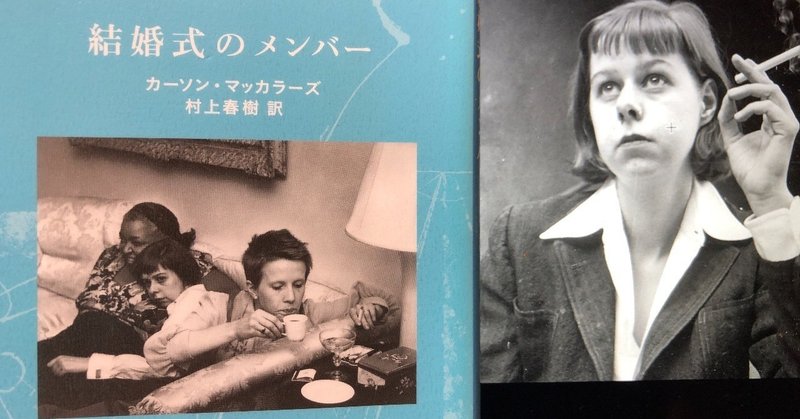

訳者解説の村上春樹氏が、大学生の頃から何度も読み返し、文学の最高傑作とたたえていたこの小説、僕の好きな女優、杏さんが紹介していたこの小説、表紙の写真からなんとも言えない気だるさが伝わるこの小説、多くの言葉がぎっしりと詰まっていた。とっくに忘れ去った13歳の頃の僕の心を思い出させてくれた。

概要

1940年代8月、アメリカ南部の田舎町にいる12歳の女の子、フランキーの怯えを抱いたままさまよう感情が、精神的な成長とともにつづられていた。背が人一倍高い彼女は、同年代の女の子たちや世間とは折り合いが悪く、通い料理人のベレニス(40歳ぐらいの黒人女性)と従弟のジョン・ヘンリー(6歳)と3人で、トランプをするぐらいしかない夏を台所で過ごす。そんな彼女の「緑色をした気の触れた夏」の3日間が描かれていた。

同じ日々に退屈し、うんざりし、どこにも属していない自分にイラつくフランキー。兄の結婚式に出席した後、そのまま兄夫婦と一緒にこの街を出ることを妄想するフランキー。町中の知らない人に自分の妄想を自慢げに語るフランキー。フランキーという名が気にくわないから、ジャスミンと名乗り出すフランキー。夜、街をふらつき、現実を突きつけられ、徐々に精神的な成長をしていく12歳の少女フランキーがいた。(概要おわり)

多感で孤独でエキセントリックな12歳の少女のこころに触れると、なんだか生暖かい息づかいまで感じる。また、日本と戦争をしている1940年代のアメリカ南部のむさ苦しい夏の空気が、脂っこい汗ばんだ肌のギラツキが、少女のイノセンスな心理が、そしてベレニスの心地よい大人の距離感が伝わった。

繊細な文体を切り抜いてみた。

「ジョン・ヘンリーとベレニスと一緒に台所に閉じこもり、戦争や世界について考えないようになった。もうなにごとも彼女を傷つけなかった。みんなもうどうでもいいことなのだ。空を仰ぎみるために一人で裏庭にたたずんだりもしなかった。様々な物音や、夏の声に注意を払うのもよした。そんなことにはいっさい関わり合わないようにした。彼女は食べ、芝居を書き、ガレージの横の壁に向かってナイフを投げ、台所のテーブルでブリッジをした。毎日が前の日と同じ繰り返しだった。ただ繰り返すごとに1日は長くなっていたし、彼女を傷つけるものはそこにはもう何もなかった。」(P53)

主人公のフランキーは、自分には居場所がないと感じていたと思う。どこにも属していないことが寂しかったと思う。きっと何かのメンバーになりたかったんだと思う。変わらない日々の中、むせかえるような夏が、さらにそのイラついた気持ちを高めたのかもしれない。そんな時、兄の結婚式に参加することをきっかけに、日常の変化の妄想を膨らませた。しかし、結婚式のメンバーの大人たちとは全く相容れなかった。

そこに描かれた「気の触れた夏」の少女の心象風景は、僕の13歳のある夏の日を思い出させた。

僕の13歳の夏休み、麦茶と蚊取り線香と、教科書があった。ラジオからルベッツの「シュガー・ベイブ・ラブ」が流れていた。次の春に、転校が決まっていた。不安だった。孤独だった。蚊取り線香に落ちる蚊を眺めていた。フランキーのようにちゃんと悩んだ「気の触れた夏」ではないけれど、僕にもそういったどこか狂おしい大人になりきれない「蚊取り線香の煙のように揺れ動く夏」があった。

この作品を読んでそんなことを思い出した。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?