「膾の怪」の舞台・珠洲の御崎と能登の言い伝え

先日、upした意訳「膾の怪」

この話の舞台は能登半島の先端、珠洲岬です(原文では「珠洲の御崎」となっている)。

珠洲岬といえば日本三大パワースポットに認定されている場所、という記事がネット上には多いのですが、認定自体は最近のようです。

しかし、私が参照した原文の『伽婢子』は江戸時代前半の成立で、作者の浅井了意は当時、中国から舶載された白話小説を翻訳して物語を構成しているため、「なぜ珠洲岬を舞台としたのか」が気になりました。

そもそも能登には古代から多くの言い伝えが残っているようですので、それについて少しリサーチしてみました。

『古事記』『日本書紀』には載らない神話

「国生み神話」は、何となく聞いたことがあると思います。

イザナギ・イザナミの男女2神が国を作る神話で、『古事記』『日本書紀』に載っています。

これとは別に、1300年前に成立した『出雲国風土記』の冒頭に八束水臣津野命(ヤツカミズオミツノミコト)による「国引神話」があります。

国引神話の内容については、奈良時代頃における地理学的な島根半島の形成が、神話の視点に置き換えられて語られており、神による土地の引き寄せによってクニが生み出された、というのが解釈のようです。

島根半島が神話的にどの土地を引き寄せて作られたのか、ということですが、その描写はかなり具体的で、

・島根半島の西端の「支豆支(きづき・杵築)の御埼」は朝鮮半島の「志羅紀(しらき・新羅)の三埼」から

・「狭田(さだ)国」は「北門(きたど)の佐伎(さき)」から

・「闇見(くらみ)国」は「北門の良波(よなみ・※農波 のなみ説もあり)」から

・東端の「三穂の埼」は「高志(こし)の都都(つつ)の三崎」から引いてきた

最後に出てきた「高志の都都の三崎」が珠洲岬と言われています。

高志(古志・越)は、北陸地方の古名です。

ツツ(もしくはツヅ)がスズに通じるのか、という疑問は私には解決できませんが、出雲と能登をつなぐ存在が美穂須須美命(ミホススミノミコト)という女神です。

美保関と珠洲岬を結ぶ、ミホススミノミコト

現代は陸路、もしくは空路での移動がメインですが、近代以前は海路での移動が大きなウエイトを占めていました(人も物もたくさん運べる)。

『出雲国風土記』の記述により、高志から出雲へ人がやってきて住み着いた(労働した)という解釈がなされており、考古資料の面では、高志で使用されていた土器などが出雲から出土しているとのことです。

注目したいのは、島根半島の東端・美保関にある美保神社の地主社と、珠洲にある須須神社にはミホススミノミコトという共通の女神が祀られていることです。

美保関のミホは、この女神がいたことから名づけられたとか。

また、古代の神様にはめずらしくミホススミノミコトには両親(両神?)の名前が記載されており、通常の神々とは少し違う立ち位置なのだとか(通常、親となる神の名前は一人のみ記載される)。

ミホススミノミコトの父神は、出雲大社の祭神でオオナムチ(大国主)、母神は越後国(越の国)の水神ヌナカワヒメとされており、ミホススミノミコトという女神は、まさに出雲と越の国をつなぐ存在となっています。

ミホススミノミコトについては、下記のサイトを参考にさせていただきました。(非常に勉強になりました。ありがとうございます!)

なお、須須神社には他にも天津日高彦穂瓊瓊杵尊(アマツヒコネホノニニギノミコト)、木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメ)等々が祀られているそうです。

『伽婢子』における「みさき」の表記

『伽婢子』の記述では「珠洲の御崎」でしたが、「みさき」の表記(三崎・御崎)について、「崎」は海に突き出た陸を意味していることから三崎が「岬」と同義とされ、「御崎」は神様がおわす場所という意味があって多くが海沿いに位置しています。

後代の文献ではありますが、太田頼資編『能登名跡志』(1807年/文化4年)には、須須神社の奥宮の麓にある3つの岬、間崎・宿崎・金剛崎から三崎という名が付いた、と記されています。

珠洲における「三崎」の地名は『続日本紀』の記述から平安時代には見られますが、明治22年~珠洲市に合併される昭和29年までの間は、金剛崎以南の地域が石川県珠洲郡三崎村と称されていました。

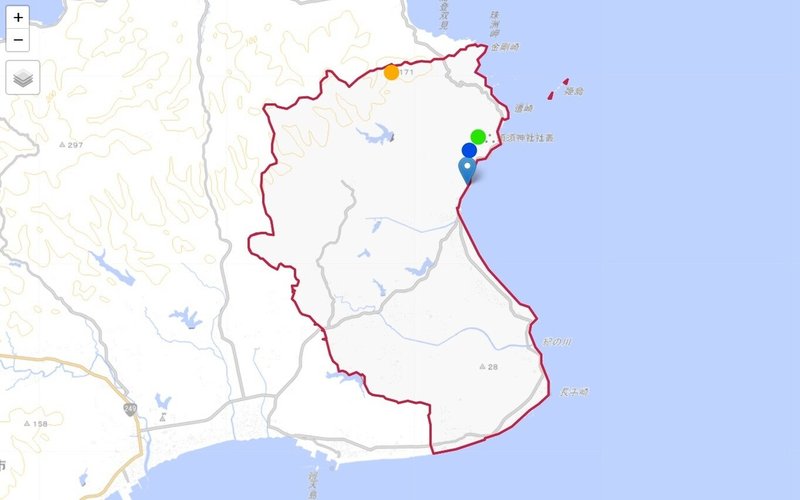

(↓ 参考までに旧「三崎村」の範囲)

須須神社は、旧三崎村の中にあります(オレンジ色の点が奥院、緑色の点が高座宮、青色の点が金分宮。その下の青色マーカーは無視してください)。

といって特に三崎村にこだわっているわけではないのですが、須須神社が「三崎権現」と呼ばれていたり、奥院の中腹から海運の無事を祈るための灯りをともしたり(灯台の役目)と、須須神社を中心に能登半島の先端で信仰が守られていました。

『伽婢子』で「御崎」と表記されたことには、単に海沿いの地名ということよりも、神のおわす場所、の意味が強いように思われます。

「膾の怪」における主客の混同?

「膾の怪」の意訳をしていたとき、不可解な箇所がありました。

主人公の大島と物の怪が取っ組み合いをする場面なのですが、大島と物の怪の主客が混同しているように感じたのです。

(原文引用)「五六人の友達驚き怪み、目をすまして見ゐたれば、目の前に俄に五尺ばかりの男となり、赤裸にして大島藤五郎に取かゝる。大島側なる太刀を抜持て切つくれば、いなづまの如く閃き蜻蛉の如く飛めぐり、隙間を狙ひ拳を握り、大島が首を礑(はた)と撲つ。又しばし戦うては、背(せなか)を丁ど撲つに、血流れて砂を染たり。大島終に太刀を打入てはたと切付しかば、腕首切落され、かきけすやうに失せたり。」

(注目する動詞の部分だけ太字にしました)

古典の翻訳を行うこと自体が私にとっては非日常なので、文法上の細かい分析はできないのですが、この戦いの場面を意訳する時は少し混乱しました。

(大島の動作) 取かゝる、切つく、打入て、切付し

(物の怪の動作)撲つ、撲つ、切落され、失せたり

後から冷静に読めば、目的語と述語があるので主語がなくてもどちらの動作かわかるのですが、主人公が「撲たれた」という受け身の表現ではなく、物の怪が主体となる「撲つ」という表現なので、どちらが攻撃をしているのか一瞬ではわかりにくかったです。

唯一、受け身を示す動作は「切落され」のみなのですが、この表現では主体が物の怪になっているような印象を受けます。

(主体が大島の場合は「切落とし」になる、はず)

一般的な戦いの場面をじっくり読んだことがないので、専門的な方が読めば、的外れな解釈かもしれませんが。

結論 多くの魂からのメッセージ

つまり、この戦いの場面では大島と物の怪の両方が主体となり、あたかも二人が同一視されているような印象となります。

物語の最後は「魚の精霊が集まり、この度の怪異が起こったのだろう」ということになっています。

これまで大島が膾を飲むように大量に食していたことに伴い、多くの魚の命が犠牲になっていたことを思えば、この怪異において大島が命を危くするまでに物の怪にコテンパンにされたのは、多くの魂を想え、という古来の聖域で引き起こされた魂からの啓示だったのかもしれません。

それに加え、大島は武人だったので、魚だけでなく人の命を奪ってきた罪も重なり、物の怪が人の姿となったことにも意味があるように思われます。

【原文参照】「古典文学電子テキスト検索β」

最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございます。 サポートは、和紙を使う自主製作本の費用に充当させていただきます。