理科大演劇部ラムダの話をしよう。そして、大学での演劇の話を。(2)

【第二部】活動再開と秋公演の苦悩

2022年3月に春部内公演『銃と正義とおかまバー』が終演し、新年度がスタートした。新歓活動がスタートしたが、相変わらずのオンラインで、「入部者が来てもすぐに抜けていってしまうのではないか」という、前年と同じような悪い想像が、頭の中を巡っていた。しかし、この頃から少しずつ、いろいろな団体が対面活動を再開し始めているという情報がはいり、自分は複数の部員と相談し、一刻も早く対面活動再開の許可を得ようと動き出していた。

この年の新歓の記憶があまりない。当時、自分は外部公演に出演する予定であり、そちらの稽古に積極的に参加していたからであった。インスタンドダン即席公演『大鳥家の人々』である。この公演も、自分にとっては分岐点の一つであったが、ここでは割愛する。またどこかで。

ラムダでの活動再開が許可されたのは、ちょうど外部公演が終わった頃。新入生として後輩がはいってきた。毎年思うが、後輩がはいってくるのはとてもいい。人の輪、繋がりが広がる瞬間だ。コミュ障のくせに。

この頃一番自分の頭を悩ませていたのは、とにかくひたすらな機材不足だった。2019年度をもって、ラムダは東京家政大学の劇団朱鷺とのインカレを解消した。音響や照明系の機材を、根こそぎ持っていかれてしまっていた(多分。少なくともなかった)。それでいてのコロナ。全く練習をするための環境が整っていなかった。現在まで尾を引く資金不足の、根本的な原因はここだ。流石に前途多難で頭を抱えた。しかし、そうも言ってられない。公演と練習に必要だから、サンプラを買った。ミキサーを買った。スピーカーを買った。段々と部室に演劇部らしい機材が揃っていった。

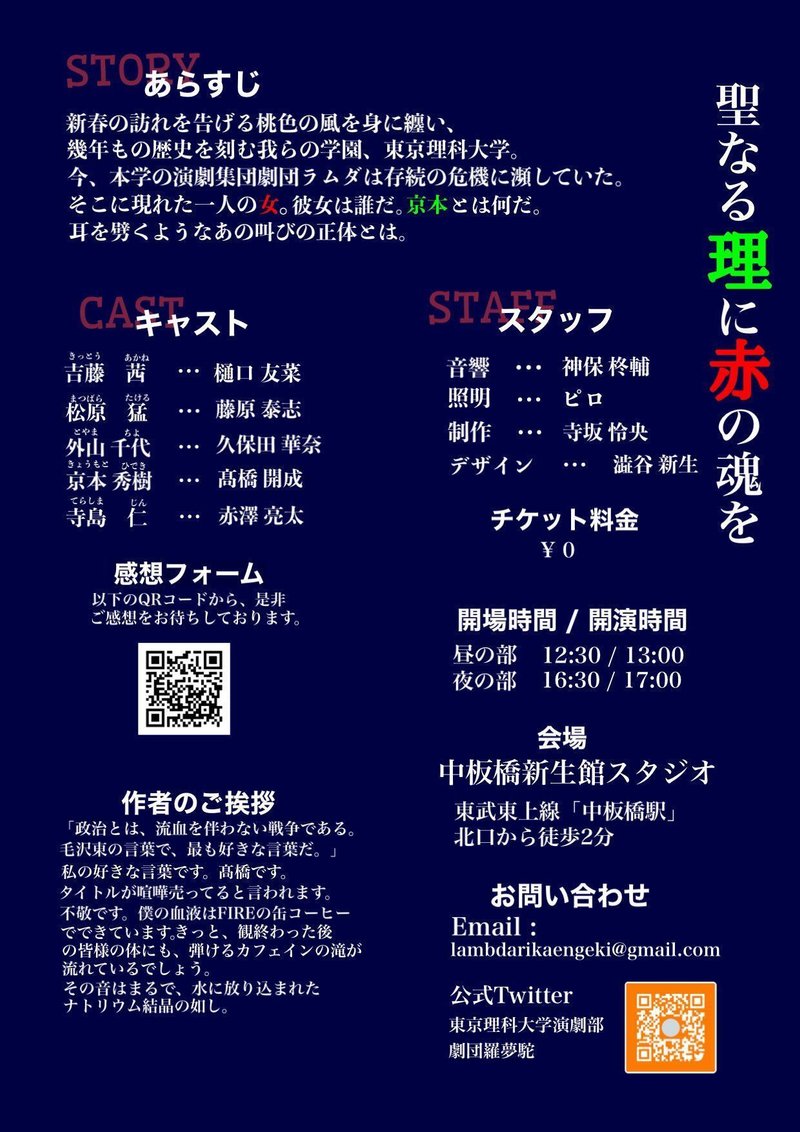

既成脚本を拾ってきて新入生公演『欲望の塔』の制作にとりかかる。自分は基本的には演出には関わらず、音響や演出助手としての立場に回った。そして、新入生公演の最中、新生ラムダでの初の対外公演が、10月30日に決定した。2022年度秋公演『金町 THE FIGHT ~学生滅却作戦Ω~』である。

稽古期間は約2カ月半。その間にお盆&帰省休み2週間ほど。週3くらいで練習していた。この作品はとにかく大変だった。このうえないほどメンタル的にしんどかった。それは、舞台経験のない同期や後輩たちに、観客有りの本番を経験させることが。という意味もあるが、一番の原因は強烈なプレッシャーだった。

とにかく経験とノウハウがない、素人集団だった我々が、お客さんに満足してもらうためには、多少なりとも知識のある自分が絶対王政を敷いて、ナポレオンが如く先頭を駆け抜けていくこと以外に、方法がなかった。だから、これでもかというくらい仕事を請け負った。脚本、演出、出演、音響、照明のプラン決め。大道具と小道具の決定。フライヤーデザイン(ベースだけ作って友人に投げた)。宣伝用SNSの投稿。とにかくキャパギリギリであった。やることが多すぎた。二度とあんな量の仕事やりたくない。でも、やるしかなかった。他の部員には、演技と集客にだけ集中してほしかったから。

演劇をやる意味ってなんだろうって、演劇人なら誰しも考えたことがあるだろう。他の人の人生を生きたいとか、自分じゃない自分になれるとか、いろいろあると思う。自分の場合、細かいことは一旦置いといて、終演後の拍手が気持ちいいから、というのがいの一番に来る。あの瞬間がなければ、何カ月もしんどい稽古して、「俺何やってんだろう……」ってくらい、時間を溶かしている意味が分からない。とにかく、それを味わってほしかった。「終演後の拍手ってこんなに嬉しいんだ。」って思ってほしかった。あんなに心がスーッと晴れていくような感覚、普段生きていてもなかなかないと思う。ただ、それだけだった。

でも、本当に大変だったのは脚本作業だった。いや、大変だったんじゃない。しんどかった。本当にしんどかった。何度も泣きたくなるし、逃げ出したくなるし、放り出したかった。脚本に行き詰って、窒息するように息も詰まっていた8月のある日。豊洲まで映画を観に行った。なんでそんな遠くまで行ったのかって、観たいのがそこでしかやってなかったから。『サバカン』って映画。めっちゃ泣けた。普段映画なんかで泣くようなタイプでもないのに。

あの余韻を忘れたくなかった。そのまま地下鉄に乗って帰路についてしまうと、車輪とレールの金属音で、余韻が奪い去られてしまいそうだった。だから、月島まで歩くことにした。熱中症になりそうなくらいの猛暑日に。海風で、心地よくない汗が掻き出されるような日に。そのくらい大切な余韻だった。あの気持ちに飛び込んで、いつまでもフワフワと浮いたままでいたかった。脚本全てを投げ出して、なんでもない涙の海で海水浴をしたかった。そのくらいしんどかった。

芝居の内容は殺陣芝居にした。中高時代の大半を捧げた、殺陣芝居だ。自分が一番経験もあって、演出も、話の構成も慣れた形式だったからだ。クオリティを担保するためには、それが一番だと思った。でも、結局自分の頭から出てくるのは、中高時代の再生産のようなアイデアだけ。もう使い終わったコーヒー豆を集めて、カスを絞って、絞って、限界まで抽出して、ようやく出てきた黒い液体を、コーヒーと無理やり呼んで飲んでいるような感覚だった。自分の中から、何も新しいものが出てきていないことを痛感して、絶望した。過去の自分を追いかけているような気がした。それを自覚して、また辛くなった。大学に入ってから、何も進歩していないじゃないかと思った。「自分がラムダの中で何を目指せるのか?」「どう進化していけるのか?」期待を持っていた1年の頃を思い出して、急に哀しくなった。あとから書くと思うが、2023年度春公演『可惜夜の灯、ぼくらが社』の話の根本の思想は、この頃に一番考えていたことだった。

そんな秋公演に光明が差したのは、これまたアイデアに尽きて、中高時代の映像を見返して、アイデアを探していた時だった。見終わってDVDを切り、チャンネルを地上波に戻した時。懐メロで故・谷村新司氏の『昴』が流れてきた。激情的で感動的なメロディーが、心に沁みわたった。この曲を使いたいと思った。軸を決めることができた。そこから、脚本作業が順調に進むようになり、紆余曲折を経ながらも、本番をなんとか終えることができた。とにかく、本番が無事に終えられたことに、何よりも安堵したのを覚えている。安堵しすぎて本番翌日のバラシに寝坊した。13時集合だったのに、13時に起きていた。

秋公演の演目は、理大祭公演でも同じものを上演し、これもまた成功することができた。ここで、谷村さんへの勝手な感謝を込めて、『昴』をおいておこう。是非聞いてみてください。

ラムダでの初の対外公演は、こうして幕を閉じた。正真正銘、劇団として復活した瞬間だった。この以後、少しずつ、自分のラムダでの役割が変化していくことになるが、それはまた、次回のお話。

(続く)

2024年3月4日 髙橋開成

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?