ファイア・イズ・アウト、リメイニング・ヒート 8

3.クロス・ファイア

「ドーモ、皆さん。サタナキアです」大和撫子めいたニンジャの新月めいた目が、気絶した一人を除く八人のニンジャを射抜く。遅れて、左右の手に一つずつ保持したニンジャの首を床に転がし、血に染まった両手を合わせて優雅にオジギ。

「ドーモ、サタナキア=サン。ミゼリコルティアです」「サボターです」「モスキートです」「アンバーンドです」「アングバンドです」「ノーボーダーです」「……コックハートです」残るキャタリナは黙りこくっていた。

コックハートはサタナキアが棄てた男ニンジャ、そして女ニンジャの生首に痛ましい視線を向け、それが己の知り合いのものではないと確認し、一安心しそうになる自分を戒めた。そして目に非難を宿し、目前の存在を……サタナキアを睨んだ。

「彼女達を……殺したの? サタナキア=サン……」コックハートの糾弾は、呆然としたキャタリナ、名目上は現在もサタナキア配下のニンジャによって遮られた。「ショートテイル=サンと……もう一人はちょっと思い出せないけど……私達の仲間だよね?」

「?」サタナキアは小首を傾げた。「フフ……些事。私は言いました。『全て母に捧げよ』。まさか命や血肉を捧げずにいられると? ショートテイル=サンも、スネコスリ=サンも……もちろん活用します。その血肉。その死と殺戮を……」

……サタナキアは手の甲に接吻を受けるように優美に右手を出すと、その一本に嵌められたみすぼらしい指輪から、朱色の光の触手が幾本も生じ、床に転がる生首へと向かった。

光の触手は生首の穴という穴から侵入し、蹂躙し、僅かに残る空気を押し出し、音を立てた。「「ぼあああああああああああ」」 コワイ! 更にはそれらがズルリと音立て引き抜かれたかと思うと、赤緑青の断片を散らす光を引きずり出した。パチパチと炭酸めいて弾ける。

「ポニョートナ」サボターが無感動に呟いた。「それがソロモンの指輪ですね?」「ソロモンの指輪?」サタナキアが一瞬だけ、優美な表情をオニめいて歪めた。それはサブリミナルに差し挟まれる一瞬のイマジネーションじみて頼りなく、しかし強烈さのアトモスフィアだけを残した。

「……実際看過できない間違いですね、ガイジンのニンジャの方。ソロモンの指輪とはこちら」サタナキアが左手を翳すと、そこには華美なる指輪があり、それがキラリと光ると、生首から引きずり出された光が中心のダイヤモンドへと吸い込まれていく。

「ソロモンの十の指輪シリーズの一、九足りぬ十の王冠」黄金のリング、円形の巨大なダイヤモンドの表面に更に、三種類の宝石が二つずつ配されている。すなわち六方にルビー・エメラルド・ブルーサファイアが互い違いに配され六芒星、いわゆるカゴメの陣を為表現しているのだ! あからさまにレジェンド級トレジャー!

「ですがフフ……些事。いずれも私以外の、誰の物にもなりはしないのですから……」「全部嘘だったんだ」キャタリナが文脈を無視して言った。「やっぱりお前も、"親"を名乗って"子供"が稼いだカネを懐に入れたがってるだけの……」「フフ……おマミ」サタナキアは右手で口元を奥ゆかしく隠し、小さく笑った。

「自分は騙されていないからと、フリのつもりで随分甘えたでしたね? 反抗期をしてみたかったのでしょう? 傍から見ていれば明らかですよ。釈迦の掌の上のマジックモンキーめいて……可愛らしい子」「そっ」キャタリナの顔が逆上で赤く染まり、それから青黒く憤怒の色で染まった。ギャリ、パキパキ……キャタリナの足元のコンクリートがヒビを走らせる。

「……それで?」ノーボーダーが張りつめたアトモスフィアの隙間を縫うように声を差し込んだ。「お二つもマジックアイテムをご所持遊ばされているサタナキア=サンにおかれましては、私達をここに呼びつけておいて、指輪の自慢だけしに出てきたってコト? もう帰っていいのかしら?」

「もちろん」サタナキアは微笑んだ。「お呼びしたからには、活用させていただきます」カサリ、と音がした。光を引き出され干からびた首が転がる音が、やけに大きく響いた。。

「サタナキア……サン。一つ答えて欲しい」「オヤ」サタナキアは喋る猫でも見たかのように大げさに驚いてみせた。「そういえばアナタはソロモンの指輪で作られたニンジャ……? だが私が作ったものではない……? ハテ……」

「フレデリカは……生きているのか」コックハートは質問者の一つの礼儀として、サタナキアの目を直視した。だがその途端、月に向かって落ちていくような浮遊感を感じ、ふらついてたたらを踏む。その様を愉快げに見遣りながら、サタナキアは答えた。

「死んでいたら、どうします? 私が手ずから五指を千切ってネックレスにしたのだと告白したら? あなたはどうするというのです?」「……許」コックハートが一語目を発すると同時、サタナキアがそのニンジャ存在感を解き放つ!

空気が爆発的に歪み、巨大オフィスビルのワンフロア分の幅と奥行き、三フロア分の高さを押し退け、四方を囲む強化ガラス壁面がたわみ、蜘蛛の巣めいた亀裂に覆われた。

壁にモータルのオフィスを投影していた光は亀裂と亀裂の断面に吸い込まれ、蜘蛛の巣めいたアトモスフィアを強める。白く黄色く……海中の網めいてうごうごと揺らめく。

「ハー……ッ! ハー……ッ!」コックハートは心臓が動きを止めていないか確かめる様に、己が胸筋を鷲掴みにした。絶え間なく打つ心臓の異常ビート。強烈なるニンジャ存在感はモータルならば失禁、心停止を引き起こす。それは強度が高まればニンジャにすら作用する。

コックハートはギリ、とイタマエ装束の前合わせを掴み、もう一度サタナキアを見た。殺戮をもたらすニンジャ。死後をすら弄ぶニンジャを。「サタナキア=サン。もしフレデリカを傷つけているのなら……絶対に許しはしない」背後で小さく、ヤクザスーツのニンジャが呻いた。「…………マジかよ」

「………………フ」

「フフ………………」

サタナキアは数秒、感情の質の読めない痙攣めいた声を上げていたが、やがて言った。「フフ……貴方が決めては如何?」「何?」サタナキアが左手を掲げ、華美なる指輪が──ソロモンの指輪が光を放つ。全員が身構える中、サタナキアとコックハートの間に長方形状の輪郭が走り、ついでその中身が現れた。

それはごく一般的な10フィートコンテナであった。高さと幅がおよそ2.5m前後、奥行き3m。防食のケミカルな艶のあるブラックの壁面からポロポロと湿った土を剥がれさせ、それはそこに在った。「転送……」男女平均的アトモスフィアのニンジャ、ノーボーダーが呟いた。

モスキートが鼻を鳴らした。「フム……? 内部より少女の気配重点」「フレデリカ!!」コックハートが脇目も振らずに駆け寄る。その後先考えないムーブをカバーリングするように、キャタリナが前に出た。

キャタリナの顔色は白く、目線も揺らぎがちで、強い不安を覚えている事は明らかであったが、逆上の色は最早ない。改造ジャージのポケットからナックルダスターを取り出し、両の手に装着する。サタナキアはその所作の一つ一つを愛おしげに見つめた。

コックハートはコンテナのドアに当たるバーを掴み、しばらくガチャガチャと動かし、それからドアストッパーに気付いて外そうと試み……「……溶接されている? ウッ」コンテナの上から、僅かに水が垂れ、コックハートの頬を打った。

小板鎧めいた装束のアンバーンドが呟いた。「……まさか? コックハート=サン、キャタリナ=サン。コンテナの……上に口がないですか」「上?」「イヤーッ!」コックハートが決断的に跳躍! 天板上に着地した。「あったぞ!」

確かにそこには断面が不自然なほど鋭利な四角のダクト口があった。側面を這うように円い水の断面、ゴムに包まれた銅……水や電気のインフラだろうか? だがいずれにせよ人間が出入りするには狭すぎる。「イヤーッ!」コックハートは膝を着くと、ニンジャの膂力で強引にダクト口をこじ開け、身体をねじ込むように内部に滑り込んだ。

「ナンデ……出入口が上にあるんだよ?」キャタリナが眉をしかめ、ニタニタと見下ろすサタナキアを睨みつけながら背後に問うた。アンバーンドは己の推測が当たっていたらしい事を後悔するように唸り、そして答えた。「出入口なんて無いんですよ」

「……え? ウソ……ちょっと」ノーボーダーの目に理解の光が宿り、そして同じく眉をしかめた。アンバーンドは絞り出すように一つのワードを口にした。「ソクシンブツ・オフィス……!」

コックハートはコンテナ内部に降り立った。光源は裂いたダクト口上から差し込む弱い非常灯めいた照明のみだ。正確には内部にも小さな照明機器があったのだろう。だがスイッチを押しても反応はない。((上で見た銅線が電線だったのだろうか……)))コックハートはしばし目を瞑り、それから開いた。十分見える。

見えてきたのは、たった二畳のワンルーム。一畳のフートン。半畳の小さなチャブ・テーブル。半畳の何もない空間にはザブトンが一枚。空気が冷えている。冷たい金属の壁。冷たい鉄板の天井。カケジクの一枚すらなく、不法占拠や時に路上で寝る事をしてきたコックハートをして、とても人が暮らせるような空間であるとは思えなかった。あまりにも非人間的な空間であった。

「フレデリカがここに……?」コックハートの漏らした呟きには、懸念と言うよりも疑問が強く滲んでいた。カズヤ達が接してきたフレデリカは知性的だが、同時に激しやすい気性を持つ。カズヤ達はそれを受け入れてはいたが、どうやらそれが彼女が幼くして捨てられた原因であろう、というアンタッチャブルな、かつ自明の事柄として共有していた。

仮にフレデリカが意図に沿わず監禁されたのだとしたら、金属の壁であろうとザブトンの一枚、フートンがまったく傷ついていないという事はありえない。カズヤ=カワゴエはそのように推測する。ならば彼女は望んでここにいるか、さもなくば……。

ふとコックハートはチャブの上を見た。そこには元は何らかを象っていたのであろうオリガミが重ねられていた。それは丁寧に皺を伸ばされ、四角の紙に戻されている。

コックハートはオリガミ用紙の一枚を手に取る。読みやすく抑えられてはいるが、達者なショドーを感じさせる字だ。『ルカ=サンは殺された。ニンジャに返り討ちに遭ったのだ。次は誰であろう?」

「なん……だこれは」書面から、およそ自他問わず"鈍い"と評されるコックハートにすら感受できる悪意、嘲弄。(((やはりありえない)))コックハートはよろめいた。(((フレデリカがこんなメッセージを渡されて、暴れずにいられるなど……)))カズヤは強く目をつむった。より深い闇に目を慣らす為に。

「私、"物語"が嫌いなんだよね」あるなんでもない日のやり取り。カズヤはフレデリカに、図鑑や文字ばかりの本を読んでいるが、カトゥーンや……そういうものは読まないのか? と尋ねたのだった。

拾ったカトゥーン雑誌から読める文字を拾ってそれらしいストーリーをでっちあげる……そうした"読書"しか知らないカズヤらにとって、"文字だけ"の本を初めから終わりまで読む事が可能で、どんな文字を指してもその読みと意味を答えるフレデリカの加入は、彼らにとり一個のパラダイムシフトであった。

だが、カズヤやルカ、キリエがそういったカトゥーンの言葉や言い回しを尋ねる度、フレデリカは目を細め、周囲の情報を目に入れない様にし、質問にだけ答える。それによって文意が曖昧になり、手間が増えても、自分で手を取ってそれをめくる事はなかった。

「ルカなどは『ガキっぽいってバカにしてるんだ』と言っているが……俺はそうは思わない。子供向けのカトゥーンも、立派な大人が書いているのだろうしな」「フフッ」フレデリカは何か思い出す事があったのであろうか、小さく笑い、目線をどこか遠くに遣り、やはり言及は避けた。

それから顎に指を当てて考え……少しずつ手が下に移動し、胸を抑え、やがて胸を掻き毟るようなムーブへと移行していく。爪を立て、衣類や、時に肌から血が出さえするものの、止めようとすると更に暴れる為、"爆発"しない内はカズヤらであっても手を出さないと決めている。そうして辛うじて、カズヤらは互いとの縁を手放さずにいられるのだ。

そうしてフレデリカはいささか唐突に言ったのだった。「私、"物語"が嫌いなんだよね」

「ワカル? 小説もカトゥーンもそう。他人の語る物語……たとえばその幸運を見聞きしていると、どうしてこうじゃないのかって、苦しくなる」カズヤはフム、と唸った。「うらやましいという事か?」「まぁ、ネ」フレデリカはくしゃりと表情を歪める。

「でもさ、不運が描かれてても、思うんだ。こんなやつは許せないとか、こんな事は起こるべきじゃないとか。どうしようもないよね。幸運も、不運も、どっちも受け入れられないの。でも……」

「実際起こるよね。ありえないようは不運も、ありえない幸運も、当たり前に起こる。だから私が受け入れられないのは、結局──」フレデリカはそこで言葉を切り、大きく息を吐くと、傍らの雑誌を手に取り、雑巾を絞るように捻った。

フレデリカの細腕では一息に捩じ切れはしない。だが繰り返し、執拗に絞り、戻し、絞り、戻し……繰り返すと、力の集中点が捩れ、あるいは端から破れ、ボロボロと紙屑が散り……やがてメリメリと音を立てる。カズヤは可能な限り感情を抑えて、驚きも、動揺も、悲しみも同情も抑えて、ただ傍にいる。

ゴトン、と紙らしからぬ音を立てて、捩じ切れた棒きれと化した雑誌が二つになって落ちた。フレデリカは威嚇するネコの如く、大きく肩で息をしている。「フーッ……フーッ……」カズヤは座ったままゆっくりとにじり寄り、フレデリカの薄い背を撫でた。

「だから私は、大っ嫌いなの」

コックハートは強く目をつむり、開く。狭く薄暗いコンテナの中がより見える。ふと顔を上げると、ザブトンの向こうにスライド式のカーボンフスマがあった。最初からそこにあったのだろうか? 確かにこの空間は上から見た大きさより小さい……。そうだ、ここに監禁されていたというなら、トイレなどもあるだろう。

コックハートは一歩進み出て、カーボンフスマに耳を押し当てる。無音──否、水滴が水面で跳ねる音。ふたたび無音──否、鼓動の音が聞こえる。己の心臓が脈打つ音が。(((俺は──どうして呼びかけなかったのだろう?)))コックハートはふと疑問に思った。

「フレデリカ、ここにいるのか?」と、いつもの自分ならここに降り来たった時点でそう呼びかけていたはずだ。まるで何かを恐れるように──。

「フ、……レデリカ!」コックハートはフスマを開けた。

開けてすぐ、一畳の空間の右手には小型の便座と手洗い場……鏡の一枚も無い。奥となる左手側には仕切りもなく、トウフじみた小さな正方形バスタブがあった。壁に掛けられたシャワーのヘッドから水滴が落ち、水面に跳ねる。バスタブに貯められた水に波紋が広がる。その一端がオフェリアめいて水面から僅かに浮き出る少女の唇に触れて散った。

目を閉じ、三角座りじみた姿勢で、ただでさえ細く小さい身をさらに縮め、全身を冷水のキューブ──湯気もなく、まるで熱を感じない──に浸している。僅か上向いた頭部、唇と額の一部、長い睫毛だけが僅かに水面から出でている。バーントオレンジの赤髪が、ある瞬間で時間を止めたように広がって、揺れもしない。染めたのではない。地毛だ。フレデリカはこの時代に珍しいガイジンとのハーフであった。

目にちら、と光が届き、呆然と立つコックハートの視線がフレデリカの胸元に吸い込まれていく。レンズが黄色い偏光グラスのゴーグル──そうだ、バンドが切れて捨てられたいたが、拾った紐で繋いで──「ルカの……?」

水中で油膜めいて小さく光を反射したそれは確かにルカの持ち物だった。ふと衣装に目をやると、フレデリカは黒くサイズの大きすぎるジャケットを羽織っていた。大きなワッペン状の飾りがいくつもついた、黒いフェイクレザーのフライトジャケット。それはカズヤが所持していたいくつかの"宝物"の一つだ。(((これをフレデリカが着ている……事はいいとして、だが何故ここで着ている?)))

呆然と、無意識に歩を進めたコックハートが、何かを蹴倒し、静謐なアトモスフィアに似合わぬガラガラと煩わしい音を立てた。驚き、歩を止め視線を下に遣ると、ユニットバスの床には積層ドミノめいて、脛ほどの高さまで小さな円筒形のマテリアルが積み上がっていたのだ。

「これは……」コックハートがそのうち一つを手に取る。以前一度ヨタモノが取り回しているのを見たことがあるショットガンの薬莢に、それは似ていた。結局そのヨタモノは、そのショットガンを碌に使う事も無く、往来を堂々持ち歩き、パトロール中のネオサイタマ警察に無警告で射殺されたと聞いたが……。

黒一色で、冷たく、表面はザラザラとしている。無意識に現実と向き合うまでの時間を引き延ばすべく、コックハートはそれをしばらく矯めつ眇めつしていた。「……妙だな、継ぎ目がどこにも無い? アツッ……」

コックハートは指先に突如強い熱を感じ、ショットシェルを取り落とした。それは崩れたドミノめいた同種の群れの只中へと躍り込み、二度と区別がつかなくなった。所在なく顔を上げると水面の下から少女の瞳がコックハートを見ていた。青い双眸。

コックハートは脊髄を駆け上がる悪寒を務めて無視し、安堵の表情を作ろうと努めた。コックハートを見つめる少女の瞳には、何の感情の揺れもない。

目の前の"カズヤ=サン"を夢と疑っているのでも、安堵でも無い。コックハート自身そうなるだろうと予想していたように、対面一番、それまでの不安を暴力的にぶつけるのでもない。ただ見ている。観察するように。観測するように。またひとつ水滴が落ち、波紋を打った。

「あ、ああ……スマナイ。うるさくしたな…… その……無事でよかった」少女は動かない。青い目が……青い……この暗さでその"色"まで分かるものだろうか? コックハートはふと疑問に思った。無きに等しき光源の中、赤い髪も実際にはドス黒く見えている。だが、その目だけは青く浮かび上がって見える。

「フレデリカ……遅れてスマナイ。助けに来た。俺は……俺はイタマエになったんだ。いや、まだ修行中だが……」「知ってる」唇が開き、ポコ、と口の端から泡が零れ出た。「サタナキア=サンが……教えてくれたから」あまりにも平板な口調に、コックハートは言い知れない不安を感じる。否、感じ続けている。

「フレデリカ……」「ねぇ、一緒にいようね」どうして目の前にいるのに、こんなにも一方通行なのだろう? 「あぁ、モチロンだ」だがコックハートは請け負った。約三ヵ月……百日の監禁。そうだとすれば、その傷は自分には想像すらできないものだろう。そう結論付けたのだった。「ここを出よう……ハラは減っていないか? スシがある」

「ソクシンブツ・オフィス……」アングバンドが鸚鵡返しに呟いた。「ッて何だよ」「…………」ノーボーダーは沈黙を続け、何事かを考えようとしている。最初にそのコトダマを口にしたアンバーンドは説明した……。

暗黒メガコーポの内部事情に詳しい読者であればあるいはご存じかもしれない。ソクシンブツ・オフィスとは、コーポが所有する有能人材を地下のオフィスに監禁、外界から完全隔離し、業務目標を達成できるまで掘り出される事がないというマッポーメソッドである。

アングバンドが唸る。「ッそれに……ガキの女を放り込んだっつーのか?」キャタリナは敵愾心を揮い立たせ、サタナキアを睨んだ。サタナキアはまるでオイランドロイドがそうするように、完璧な微笑みを返した。「それで?」ノーボーダーが強く抑制され、かえって平板になったような声音で問うた。

「それで、とは?」「フレデリカ=サンを……十代の少女をカンオケに押し込めて、倒錯ジョルリ遊びでもしてたのかって聞いてんのよ、変態野郎」ノーボーダーが強いた笑顔と、強い侮蔑の意思を目線に乗せる。「アンタ、男でしょ? そういうの分かっちゃうのよね私」

アングバンドと……次いでサボターが僅かに目を見開いてサタナキアを見る。完璧な大和撫子めいたアトモスフィア。「……あれがかよ」「なるほどな」モスキートがひとりごちた。「俺がそそられぬわけだ」

サタナキアは長い黒髪に指を通し、広げた。黒き羽衣めいて……ゆっくりと戻る。「フフ……些事」サタナキアは少し目尻を下げ、口角を上げ『面白く思っている』表情を作りあげた。ノーボーダーは唸った。己の印象全てを他者に向けて欺ける怪物。市井の技術で、太古のニンジャソウルのみでそのような手管が可能になるものか? 数多の思考材料の点と点を繋ぎ、ノーボーダーは答えを出した。「アンタがリアルニンジャでしょう」

「リアルニンジャ……」アンバーンドが呟き、ニューロンからノーボーダーのチュートリアルを引き出す。『太古のモータルがカラテやセイシンテキを高めたり、神秘的儀式を行う事で、肉体を変成させた者』。「大昔から生きる、怪物……」

「おもしろきかな、現世」サタナキアは笑みを深めた。「貴方の如き無価値なニンジャが私の正体に迫る」「……無価値、ね」ノーボーダーは悪意の応酬から怒りを捻出し、自らの恐怖を噛み殺す。「他人の引いた価値観のラインなんて知らないわ。ド変態のそれなら尚更ね」

ノーボーダーは笑うサタナキアを半目で見る。崩れない。(((突っつくしかない)))ノーボーダーは必死であった。この怪物は明らかにこちらを……九人のニンジャを爆発四散せしめる気で、それを無理なくこなすだけのパワーがある。イクサの機微に疎いノーボーダーであっても、あるいはそうだからこそ、単純な算数の問題を深刻に受け止めていた。

『詮索好きの犬は警棒で殴られる』とはミヤモト・マサシのコトワザだが、このままフラットな精神状態でイクサに入れば……順当な結果が、即ち全滅が待っているだろう。何か、何でもいい、変化が無ければ……。(((その為に、突っつくしかない。この怪物が見せた、唯一の本物の感情を──)))

「じゃあついでにもひとつズバリ言っちゃおうかしら。その、そっちのソロモンの指輪じゃない、クズ鉄じみたみっっっすぼらし~い指輪の方がアナタの目的に近い……違う?」

変化は激烈だった。白目が消え、新月めいた瞳は限界を超えて見開かれ、ブラックホールじみたドス黒いプレッシャーを放った。身体から溢れ出したカラテが陽炎めいて、ぬばたまの黒髪が超自然めいて浮き上がった。

CRATOOOOM!!!!

コックハートが入ったコンテナが膨れ上がり、次の瞬間爆発!

「「「「「「「「イヤーッ!」」」」」」」」超自然の青い爆発と、それに次ぐチャカ・ガンを抜く暇すらないコンテナ爆散破片飛来! ある者はカラテで、ある者はバク転回避で対処する……しかしあまりにも唐突、あまりにも至近距離爆発!

躊躇なくアクター・ジツを行使し、弾丸めいた速度で飛来するコンテナ破片を防御、あるいは撃ち落としたミゼリコルティアは、一拍遅れて飛び来たるニンジャをその中に見た!「イヤーッ!」「グワーッ!」

ミゼリコルティアのカラテ迎撃……ではない! 彼女は直線で吹き飛ぶコックハートを背中で受け、斜めのベクトルを加え、衝撃力を弱めたのだ。キャタリナ戦の教訓が生きたか、コックハートは地面と衝突寸前にウケミを取った。しかしその装束は既にボロボロであった。

サタナキアは……? 爆発を凌ぎ、素早く敵を追うサボターの視線の先にあるのは、……青い炎に呑まれるサタナキア! ナムサン、逃げ切れなかったか?

だが、その火は自然と収まっていく。その髪だけが爆風に靡き、黒い羽衣めいて広がり……元に収まった。"みすぼらしい指輪"が輝いている。炎より強く。カトンに対する感覚を開花させつつあるアンバーンドには分かった。「炎を吸い込んでいるのか……?」

燃え盛るコンテナ跡地……爆心地より進み出た赤毛の少女は、粗末な衣装の上から、サイズの合っていないフライトジャケットを羽織っている。焦げ跡ひとつついてはいない。そして水一滴にすら濡れてはいない。キラキラと渦巻く青い炎は身体直上1センチ位置を木星表面のガス運河めいて流れ、うねり、ゆるやかに離れる。そしてサタナキアの"みすぼらしい指輪"へと吸い込まれていく。

「フフ……些事でしたね。フフ……」サタナキアは炎を渦を巻いて吸い込む指輪をうっそり眺める。「少女を閉じ込めてどうしたのか、と聞きましたね? ノーボーダー……サン。何故フレデリカ=サンを閉じ込めるのかと」サタナキアは大した対応も出来ず、ブザマに転がるノーボーダーを見下ろし、魅力的な笑みを深めた。

「"火"を起こす事が出来るニンジャが必要だったのですよ。カトンのエレメント操作者が……ソロモンの指輪はただニンジャとそのソウルを『移し替える』特性を持つのみ……転移と、モータルをニンジャにする、ただの道具です」「ニンジャを……作る?」ノーボーダーが咳き込みながら睨みつけ、言った。「人工的なディセンションを……? ホントにそんな与太話……」

「ニンジャソウルを撹拌し、モータルに流し込めば新たなニンジャを作る事が可能です。ソウル由来の記憶に劣化があるとはいえ、それだけに、よりピュアネスな……より扱い易い……フフ……ニンジャを……何度でも!」「では……!」アンバーンドは腕を振る。飛来した破片の燃え殻が流れ去った。「では……私もあなたが作ったというのか……!」「違うのですよ」

サタナキアは感に堪えないという風に口の端を歪めた。ノーボーダーにはそれもサタナキアの"本当の"感情だと分かった。あまりにも歪で、巨大な……。「残念な事に、あるいは喜ばしい事に、アンバーンド=サン。あなたはただ偶然ディセンションしたのです」

表情を歪めるアンバーンドに、サタナキアは手を差し伸べた。炎を吸い取る指輪を擁する手を。「だから嬉しい。まさに天からの贈り物! 即ちカツ・ワンソーの贈り物! さぁ、捧げなさい。その火も。その罪も。すべて──すべて母に捧げよ」

アンバーンドは知らず握っていた拳を、知らずに解いた。「罪も、火も──」

「フレデリカに」コックハートが震える膝を叩いてキアイを入れ、無理矢理に立ち上がろうとして失敗し、立膝になった。「フレデリカに何をした……」「鈍い男」サタナキアは口元を奥ゆかしく隠し、そして隠しきれない侮蔑的なケラケラ笑いを発した。「ニンジャにしたのですよ。そして彼女は私の計画の中核……火のニンジャ」

サタナキアの足先が消えたかと思うと、爆発と共に床に散らばる黒い円筒形のマテリアル、ショットシェルの一つを蹴り上げ、キャッチしていた。「こうして"火"を保存も出来る、最高の……最高に都合のいいニンジャでした」

「貴様……!」コックハートが立ち上がろうとして……また崩れ落ちる。「貴様……フレデリカを……利用して!」「利用とは人聞きの悪い。フフ……トレードオフですよ?」サタナキアはせせら嗤った。

「カトンの力を捻出してもらい、それとトレードオフで食事と……あなた方の近況を、オリガミメールで供していました。あなた方……カズヤ=サン。それからキャタリナ=サン。オルカプレデター=サン……モータル名はキリエ=サンとルカ=サンでしたか? その他愛のないニュースを」

高まる緊張の中で、ふと、フレデリカの凝視の先をアンバーンドは追った。そこには炭化したスシがあった。コックハートの握った、最後のスシだ。フレデリカは踏み潰した。憎悪と、恐怖の眼差しで。

「彼女にはジツ回復の効率を重視し、完全食であるマグロ・スシとチャのみを供していました。毎日……三食……三ヵ月で百食ほどですか? 身体の栄養と……心の……フフ……ホホホホホ! 心の栄養!」

「百のスシ。百の裏切り! あなたがいなくてもかつての仲間は楽しくやっていると! 教えてあげましたとも! アナタを置いて狩りに興じていると! アナタを放ってイタマエ修行をしていると! その彼女に対して! イタマエになるとは! スシを食えとは! キミ達はよくよく仲間にハードな現実を見せるものよ! ホホホホホホホホホッ!」

かろうじて身を起こすコックハートとキャタリナは、もはや言葉もない。フレデリカは……サタナキアの横暴への恨み言を吐きはしない。将来の希望も何もない閉暗所への監禁。昨日と全く変わりのない今日。唯一の情報源による偏向。フレデリカにとってサタナキアは憎しみの対象ではあっても、その感情の重みは、ベクトルは、優先度は操作されている。それこそがサタナキアの最も得意とするマインドコントロールであるが故に。

サタナキアの嘲弄の横を、少女が一歩踏み出した。少女は胸元に垂れ下がる黄色い偏光グラスの嵌まったゴーグルを鷲掴みにしていた。信心深い生贄がロザリオを握るように。「私の贈り物……遺品は喜んでいただけましたか?」「ルカ=サンを殺したのは?」少女の一方通行の物言い。サタナキアは慇懃に口元を隠し、くつくつと笑った。その邪悪な心からの笑みを。……そして唇から手を離し、指さした。アンバーンドを。少女は答えた。「そう」

フレデリカは感情の読めない声で答えると、まばたき一つせず、ゆっくりと首を回し、キャタリナを凝視した。「キリエ。酷く傷ついてる」キリエは目を細めた。確かに先のイクサにて彼女の肋骨にはスリケンと銃弾が撃ち込まれ、その上でミゼリコルティアの渾身のカラテが叩き込まれており、ヒビが入っている。オマケに先の爆発を近距離で喰らった。いかに十分なスシとチャを補給し、超回復状態にあるとはいえ、重傷と表現して差し支えない。「カワイソウ」

「フレデリカ、私は間違っていた。アンタもだ。そいつに洗脳されているんだ!」フレデリカは、笑った。笑って、そして首を猛禽類じみて回した。グリン。「確かに今までにないほど高まっているかも。でもわかるんだ。これも私」その声は冷静だった。そして歪みの中で正常だった。「フレデリカ……」キリエは生唾を呑んだ。

「地下の薄暗いカンオケで、私はこの火と向き合ってきた。だから分かったの。これも私。これは私。前から……だって、私、カズヤ=サンの上昇志向に付き合う気なんてなかった。私は……私達はずっと一緒にいれば、それでいいの。それがよかったの」「フレデリ、カ……」コックハートが瞠目した。声の掠れは、爆発に巻き込まれたダメージによるものだけではない。

コックハートはソーマトリコールじみて考える。確かに彼女の早熟の頭脳をもってすれば、もっと容易にあの廃墟暮らしを抜け出す算段はついたのでは? そう考える事もあった。だが彼女は若いのだからと、人生経験も己より少ないだからと。深く考えてはこなかった。

いずれ成長すれば、自分よりも、自分と同じ様に、先へと、光射す方を目指して歩いていけるのだと。何の疑いもなくそう思っていた。

それは生来のポジティブな方向性を持つ者の傲慢。より内側へと、より独善的な完全性へと籠る精神を理解できない。あるいはそのような歪みの中の正気を理解しうるのは、同じく生来の怪物──。

サタナキアが背後からフレデリカの両肩に手を置いた。リアルニンジャの長い髪が、水中で揺れる海藻じみて少女を撫でまわした。「さぁ……キミの敵を殺し。キミの仲間を持って。キミの深い巣穴へ。連れ去り共に暮らすがいい」フレデリカは復唱じみて言った。「私達の敵を殺し、私達の深い家に、帰りましょう。カズヤ=サン」

「やめるんだ」コックハートは無意識に立ち上がり、両手を広げていた。「殺すなど……してはならない」「違う。違うんだよ」フレデリカは笑った。

「ワカル? 私は"キャタリナ"とは違う。だって、私は誰も殺していないんだから。私は被害者で、誰にも引け目なんかないんだから。自由なの。クリアで……」

フレデリカの背中が膨張したかと思うと、二本の角がフライトジャケットを突き破った。それは真っ直ぐではない。落雷で裂けて焼け焦げた木の如く、黒く捻じれ、枝分かれする左右非対称の……翼が。同じ素材が全身をタイトに縛り、手先を覆い、小指以外の四本の指先に鈎爪を形作る。

「……オーロ・ジツ。イヤーッ!」フレデリカが勢いよく地を踏みしめると、青い波動が広がり、周辺に散らばった黒色の大口径ショットシェルじみた何かが……見よ! それらは行動統御された甲虫の如く集まり、フレデリカの脚を、腰を、背を這い上がっていく! そして呪われし翼の先端に、立ち枯れの果実めいて鈴生りに垂れ下がった!

少女は握る黄色い偏光レンズゴーグルの紐を鈎爪で切り裂いて捨てると、大きすぎるそれを目前に持ち上げた。それは全身をおぞましく走る黒色素材に呑み込まれ、フルフェイスメンポの一部と成り果てた。ペストマスクめいたメンポに!

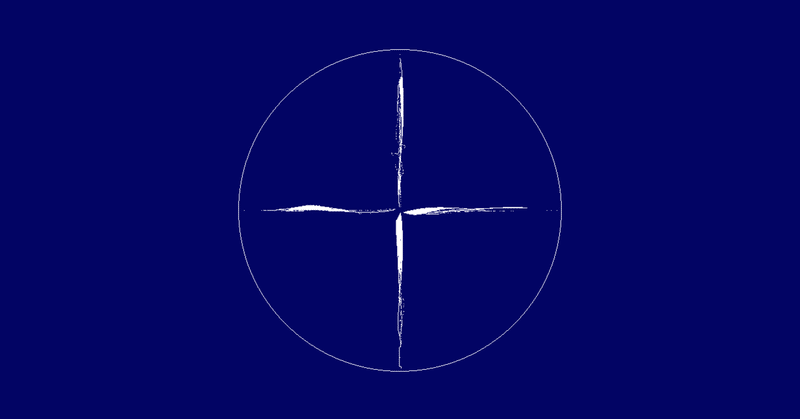

「これは私。これが私。ドーモ、皆さん。ファイアキャリアーです」そして鋭い鈎爪をクロス形に構えた。その双眸、超自然青色発光のカラテが、黄色の偏光レンズを通して緑色に発色!

「……もう他の誰にも、傷つけさせはしないから。私を置いて跳ねる脚をもいで。私の手を払って動く腕をもいで。私達の地の底へ……帰りましょう?」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?