舞台『3156(サイコロ)』によせて

朝から晴れ。気温も上がり始めた心地よい日。洗濯をして、一時間お風呂に入ったあと、舞台『3156(サイコロ)』を観に出ました。

劇場への到着

公演の開始は13時。この日は、元劇団夜想会のマネージャーであり今回制作を担当する石村さんの招待を受け、四谷三丁目からブルースクエア四谷へと急足で向かいました。地下へと続くひっそりとした入口は、花々で飾られ、たくさんの祝福を感じました。

劇場内の様子

ブルースクエア四谷は、50人ほどのキャパの小さな劇場で、ライブ感あふれる雰囲気がただよいます。ひさしぶりの外出だったのだけど、石村さんが元気で安心しました。可愛らしい舞台セットも印象的でした。私にとって書くという行為が、このような芸術体験を豊かなものにしてくれます。

舞台の体験と主題

久しぶりの劇場訪問で感じたのは、映画とは異なる生の舞台の「リアルさ」です。『3156(サイコロ)』は自己探求と多重人格をテーマに、観客をその複雑な心理の旅へと誘います。

物語とキャスト

物語は、画廊につながるシェアハウスを舞台に展開します。ここでは、5人の男性が共同生活を営んでおり、新たに加わる6人目の男性が登場することで、隠された秘密が少しずつ明らかにされます。

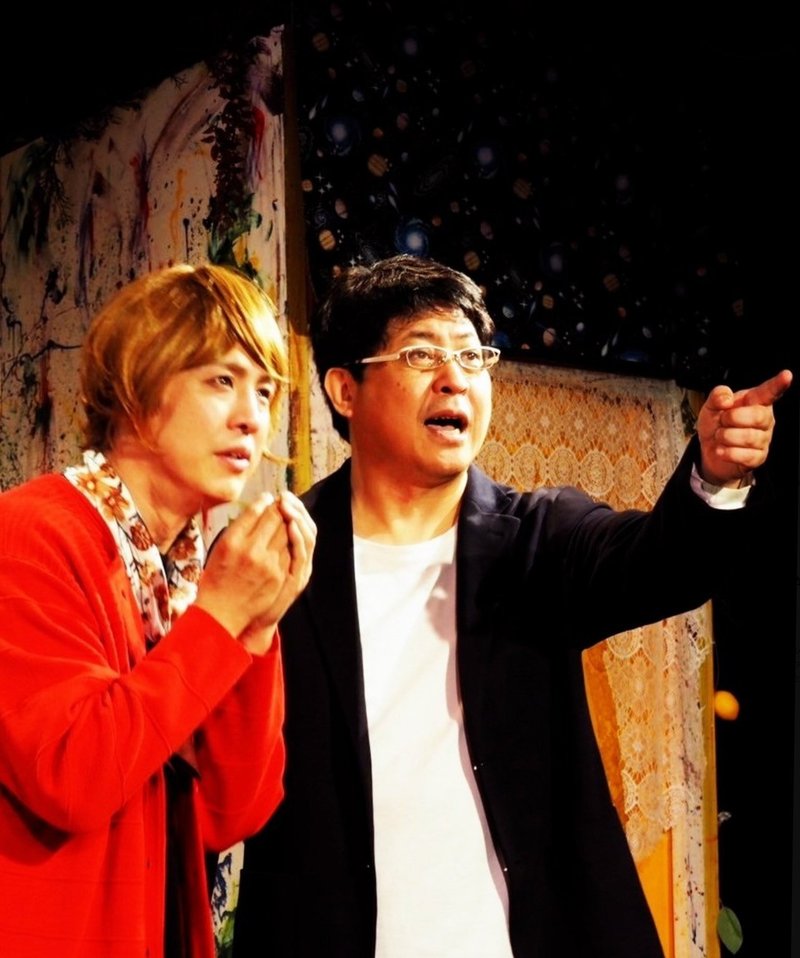

役者たち、特に柏進さんと河田キイチさんは、たった二人で6人の役を演じ分け、観客を魅了しました。このダイナミックな変化が、物語に深みを加えたのです。

物語の始まり

たとえば彼らの物語はこんなふうに始まります:

あなたの絵はこの殺伐とした家にとって、二日酔いの際に飲む緑の胃薬みたいなもんですから。でも、ぼくには合わないんだよな。

この一言が、物語のトーンをつくり、登場人物の複雑な関係性を予感させるのです。

出典:WATARoom 公式(@wataroom_office)

柏進さん演じるミレーさんと、河田キイチさんのドクターは、舞台上で素早い役替わりを見せ、観客を魅了しました。そのダイナミックな変化は、観る人に驚きをもたらし、笑いも誘っていました。

舞台上の奇妙な雰囲気と芸術家キャラクター

シェアハウスの設定は一見普通に見えますが、住人たちのユニークな個性や、壁に掛かっている絵画にカーテンがかけられているなどの奇妙な違和感が、物語に深みを加えています。ドクター、ミレーさん、そしてそうちゃん、ゴーギャン、ゴッホ、ムンクといった有名な芸術家の名を借りた登場人物たちは、親しみやすさと彼らの持つ独特のイメージが融合し、物語理解を一層深めています。

柏進さんと河田キイチさんの演技は、コミカルな一面と深刻な一面が絶妙に交錯し、シェアハウスの不思議な空気を際立たせているのです。

記憶に残るシーン:カレーを作る

中盤のハイライトは、舞台上で実際にカレーを作るシーンです。柏進さんが野菜を切り、コンロでカレーを煮るこの部分は、日常と非日常が交錯する体験をもたらしました。このリアリティが、舞台の没入感をいっそう高め、観客がキャラクターと共に生活しているかのような感覚を生み出します。

出典:WATARoom 公式(@wataroom_office)

価値観の違いと日常の戯れ

些細な価値観の違いで争いが生まれます。みんな好きに生きて、みんなそれぞれに正しいと感じる瞬間があります。

シェアハウスくらもと荘の日常のシーンでは、そんな考えが頭をよぎります。登場人物たちは互いに異なる生き方を拒絶しながらも受け入れ、その複雑な関係性の中で共存しています。この平穏と時折のはらはらするような緊張感が、観る人に共感と興味を引き起こします。

役者たちの日常

空間が普段着になり、肩の力が抜ける感じ。役者たちは舞台上での演技を通じて、観客にリラックスした日常を感じさせる一方で、彼らの深い内面も垣間見えるのです。舞台はエンターテイメントを超えて、人間関係と芸術について深く掘り下げています。

ミレーさんとドクター、住人たちの間で交わされる会話は、互いの理解と誤解、愛情と自由の間での葛藤を映し出します。

(そうちゃんと)私もずいぶん会ってないわ。1週間?1ヶ月?もう果てしなく長いこと会ってないんじゃないかしら。彼、芸術家でしょ、生活のサイクルが合わないだけよ。私ね、彼の創作活動を邪魔したくないわ。でも、束縛もしたくない。わかる?これが大人の愛なのよ。

ミレーさんの思いやりと独立心がこのセリフからも伝わります。

堅苦しいルールは一切なし。好きな時間に寝て好きな時間に起きる。ただし、週に何回か店番のローテーションに入ってもらう。

店では愛想よくしよう。ただし、しゃべりすぎるのはノーグッドだ。

専門的なことはミレーさんに聞け。休みたくなったらゴッホに聞け。何かクレームがあったらムンクに頼め。いよいよやばくなったら、俺(ゴーギャン)がいく。

ここ、くらもと荘では、3人以上で会話をするな。3人以上で会話をすると必ず1人、仲間はずれができるからな。

シェアハウスのルールは生活のバランスと自由を保つため、また舞台のトリックとして巧妙に描かれています。

(そうちゃんの自画像について)

3年前、写楽。かなりとんがってた。1年前、モナリザ。穏やかだった。トリックアート。1月前、野菜とか果物の顔。この時は健康に気を使ってた。

そのときの僕の心情を描いたんだ。そのときの苦しみだったり悲しみだったり、楽しみだったり憎悪だったり、そういうのを描くのが芸術だろう。わからないやつには、わからなくていいよ。

それは違うんじゃないですか。誰にも理解されなかったら、それはガラクタと一緒でしょ。あのピカソだって、そうでしょ。あの目がひん曲がった、なんかすごいんでしょ。立体主義というか。それがみんなに認められたから、芸術なんでしょ。

そうちゃんとドクターは、芸術の価値と受容についての議論を提起します。彼らの言葉は、芸術がどのように社会に受け入れられるか、という大きな問いかけを観客に投げかけます。

出典:WATARoom 公式(@wataroom_office)

ゴーギャンさんは、夕暮れ時に隣家から漂うカレーの匂いについて語ります。

俺が唯一許せねーのは、夕暮れどき、隣のハゲ親父の家から臭ってくる、これ見よがしに彼らをアピールした、幸せ色したカレーの匂いさ。

このセリフは、彼の孤独感や他人の幸福に対する羨望など、複雑な感情を映し出しています。ミレーさんは、そうちゃんへの深い思いを吐露しています。

そうちゃん、会いたいわ。本当に会ってないわ。ずっと会ってないの。ひょっとしたらあたし、会ったことないんじゃないかしら。

…会ったことあることにしとかなきゃダメなの…

このセリフは、彼女の寂しさと、遠い存在となってしまったそうちゃんへの切ない願望を表現しています。

モナリザの絵の購入エピソードは、彼女の社会生活における葛藤と疲れを示唆しています。

買う時は威勢がいいのに(2000円でモナリザを買ったと思って)、いちゃもんつけてくるおばさんか。

ドクターの言葉は、彼の自己認識と他人との距離感を痛烈に表現しています。内省的な発言は、観る人に彼の孤独感を強く印象づけます。

どれだけ嫌われてんだよ俺。まあ誰にも好かれていないからな…

そうちゃんの心に響く家庭のカレーを目指す、理想主義のドクター。美味しくなれば、どうでも良いミレーさん。この部分は、カレー作りを通じて登場人物たちの異なる価値観や生き方が、どのように交錯しているかを示しています。彼らの行動は、正解が何かを試すための試練として描かれ、最終的には物語が核心に迫る布石となります。

カレーの試練とカオスの展開

カレーを6人分食べるという主人公2人(一人3皿)の試練を見届けたあと、物語はいよいよ核心へ迫ります。

その合間に・・・

舞台は突然のカオスに包まれ、「ん?これはどういう状況だ・・・?」と観客に疑問を投げかけます。

舞台にダンサーや劇団員が数名登場することで、主人公以外の役者も際立ち、舞台全体の豪華さを演出します。このシーンは観客に多様な感情を呼び起こし、物語の多層性を思わせます。カオスなこの場面は、観客にとってただただエンタメとして楽しむ、という感じだったかもしれません。

絵の価値についての議論

ドクターとそうちゃんの間で交わされるセリフは、芸術の価値と市場価格の間の緊張を浮きぼりにします。この議論は、芸術が直面する現実的な課題と理想的な価値観の衝突を示しています。

売れそう?

芸術は、そういうもんじゃないんだよ。

そういうもんじゃないって。5千円と10万円はどっちが芸術かっていったら、10万円の方が芸術って感じするじゃないかよ。

クライマックスへの展開

ミレーさんの多重人格が明らかになり、彼女の心の内が生々しく表現されます。

あなたの言う通りやったら、うまくいったっていうの?そんなんでね、そうちゃんを感動させられるわけないでしょ。大体ね、あんたが来てから、そうちゃんおかしくなったのよ。あんたが来る前までは、みんな楽しかったのよ。あんたなんて大嫌いよ。早く出ていってくださいよ!

このセリフは、彼女の心の葛藤と変化を強調し、物語のクライマックスに緊張感をもたらします。

結果として、そうちゃんがカレーを食べることでやる気を得て、ドクターとミレーさんとの間で新しい展開が生まれます。「結果良ければ全てよし」という結論は、物語全体を通じての人間関係の複雑さと、その中での小さな幸せの発見を見出します。

舞台との個人的つながり

さよならを言うのはすこしのあいだ死ぬことだ by 私立探偵フィリップ・マーロウ

これは、『長い別れ』というアメリカの作家レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説のセリフです。

すこしのあいだ死ぬこと。この言葉には、私が何度も体験した一時的な別れの感覚が込められています。舞台『3156(サイコロ)』のキャラクターたちの一時的な死と再生の旅が、この言葉と私自身の経験と重なり合うように感じました。

演技と人格の変遷

ミレーさん、そうちゃん、ゴーギャンさんが舞台上で人格を変える様子を見ていると、私たちが日常生活で経験するさまざまな役割の変化と同じだと感じます。舞台を出入りする彼らの姿は、まるで私たちが日々演じる「主役」と「脇役」の狭間を行き来する様子を映し出しています。この点が、この舞台がただの演劇でなく、深い人間洞察を感じる理由です。

技術と感情の融合

この舞台は、登場人物が生死の境界を行き来するような、瞬間瞬間の演技において、見事な技術と感情の融合を見せてくれました。特に柏進さんの演技は、消えてしまった人格への愛着を私たち観客にも感じさせるほどです。彼の演じるキャラクターの一つひとつが、私の心に深く響きます。

観客として

舞台を見ている間、私は時折、自分もその物語の一部になっているかのような錯覚に陥りました。特に、多重人格のテーマは、私たちがどれほど多くの「自分」を内包しているか、そしてそれらがどのように共存しているかを考えさせられる点で、とても興味深いものです。

芸術に対する個人的な感覚

そうちゃんとドクターの芸術についての主張は、芸術とは何かの感覚をまざまざとかきたてられます。私は芸術に興味はあるものの、それを職業としていません。そのため、芸術に関する議論が私にとって必ずしも切実なものではありません。

芸術と倫理

けれども、ドクターは「芸術家だったら何をしても良いのか。そんなのは傲慢だ。あなたに一度、言いたかった。芸術なんてクソ喰らえだ。」と断言します。この強い言葉は、芸術と倫理についての激しい議論を呼び起こし、新たな視角をくれました。

そうちゃんとドクターの対話

僕が僕の中で何を作ろうが勝手だろう?そうやって芸術は生まれるんだろう?

あなたは芸術家を気取っていますけどね。それを、かさに着ているだけじゃないですか?芸術家だったら何をしても良いのか。そんなのは傲慢だ。あなたに一度言いたかった。芸術なんてクソ喰らえだ。

ピカソの本名も知らない奴に、芸術を語られたくないな。

今あなたのいったピカソというのは、どのピカソですか?もしかして、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセーノ・マリーア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンディシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ。

もう一度言いましょう。芸術なんてクソ喰らえだ!

この対話は、芸術がいかに主観的であり、そしてその解釈がいかに多様であるかを明らかにします。

舞台観劇の個人的な影響

良いですか。じゅんちゃんの話は本当なんです。あなたは誰も殺してはいない。あなたを苦しめるあの女も、もういません。だから、もう古い絵は捨てて新しい絵を描いてください。さあ、店に出てください。あなたは、しばらく表に立っていない。表に出て、自分の絵を描いてください。私は、もう少しここにいます。もう少し、あなたのそばに。

よかった。

この一連のセリフは、お芝居の中だけの言葉として書かれているかもしれませんが、河田キイチさんの表現には、常に彼のツッコミが織り交ぜられているため、言葉に現実感があります。このリアリティが、舞台観劇が、ただの娯楽を超え、深い洞察をくれる場であることを改めて実感させます。

舞台の終わり

舞台の終わり、これまで存在していた多数の自我が一つに統合されたとしたら、と想像しました。その瞬間、自分がどこにも属していないような、無防備で子どものような寂しさを覚えました。けれども、成熟したそうちゃんのように、この感情の薄明るさに徐々に慣れていくのだろうと思います。

柏進さんが演じた三つの人格が似ているようで異なり、それぞれが舞台を力強く推進していく様子は圧巻でした。この経験は、私にとって忘れがたい記憶となり、終演後 自分が何者かについて深く考えさせられました。

観劇後の変化

舞台を観終えた後、自分がどこか勇敢になれたように感じました。友人の誘いがなければ、この深い感動は経験できなかったでしょう。『3156(サイコロ)』を通じて、私は自分の中にあるさまざまな「自我」に気づき、それらをこの場で表現する勇気を持つことができました。

芸術と人生

芸術は、私たちが日々演じる役割と密接に関連しています。社会で求められる多様な「役職」を演じ分ける能力は、芸術が教えてくれる自己表現の自由から学ぶことが多いです。私たちが無意識に演じる「仮面」の下には、もっとシンプルで真実の自我が存在していることに気づかされます。

芸術の役割

これから、どんなに社会が進化しても、芸術によって刺激され生み出される新しい価値や感情は絶えることがありません。ただのびのびと、それらを味わうことで、他者にものびのびと表現させる魔法のような力が芸術にはあるのです。舞台『3156(サイコロ)』を通じて、私は人間がどれほど多様な役割を演じ分ける存在であるかを改めて感じました。芸術は、私たちが日々の役割に疑問を投げかけ、新しい自己を発見する手段となり得ます。社会に出ると、様々な「役職」を演じる必要がありますが、芸術と接することで、それらがただの仮面であることを思い出すのです。

終わりに

舞台『3156(サイコロ)』を見終わった後、必ずしも劇的な感動で震えることはありませんでした。現実の方が時として、より感動的であるためかもしれません。けれども、舞台からはさまざまな感情が湧き上がりました。それは、日常では感じることの少ない稀有な感情の波であり、とてもおもしろい経験でした。さまざまなキャラクターが織り成す物語には、笑いあり、緊張感ありで、それぞれの感情が自然と湧き出るような時間を過ごすことができました。

時代がどれだけ変わろうとも、芸術は常に新しい視点を提供しつづけます。これはまるで魔法のように、私たちを束縛から解放し、未知の世界へ導いてくれる力があるのです。これからも、芸術と共に生きることの素晴らしさを大切にしていくつもりです。

追記:石村さんからの感動的なフィードバック

本記事に対し、制作を担当された石村さんから心温まるフィードバックをいただきました。「一回の観劇でこれほど深く洞察していただき、逆に感動してしまいました」との言葉をいただき、私の感想が制作側にも響いたことがとても嬉しいです。

この作品の背後には、さらに興味深い事実があります。元々劇団SWATの主宰である四大海さんが手掛けた脚本・演出でしたが、今回は彼の後輩である女優の常松歌穂さんが演出を担当しました。彼女の新たな解釈と選曲により、初演とは一線を画す新しい風潮が生み出されました。

研究によれば、「ヤバいシニア」と「イカれた若手」の組み合わせが創造性を最大限に引き出すとされていますが、この作品はその見解を体現するかのようです。常松さんが四大海さんの作品に新しい息吹を吹き込むことで、観客に新たな体験をもたらしました。

追記:柏進さんからの特別なフィードバック

この記事を公開した後、舞台『3156(サイコロ)』の主演である柏進さんから直接フィードバックをいただきました。

逆にこれを読んでからやりたかったと言う感じです。ありがとうございます https://t.co/P3GQibxPmg

— 柏進-wataroom (@kinkanya) May 1, 2024

柏さんのこのような言葉をいただけたことは、私にとってとても励みになります。柏進さん、温かいコメントをいただき、心から感謝しております。今後も柏さんのさらなる活躍を応援してまいります。

サポートいただいたら喜びますo(>ω<)o