夢の世界客家博覽會

この間の10月15日から台湾に行ってきた。目的は二つ。

【世界客家博覧会@桃園】

今香港野菜をPRする仕事をしていてその開催場所に新界の客家の家を使わせてもらっている。香港にも所々に客家の村がありどれもとても魅力がある。客家の生活様式に興味を持ち始めていたところ世界客家博覧會なるEXPOが開かれている事を知った。

【ミャンマー街】

台湾在住のamikawaさんが普段から紹介されている台北市のミャンマー街でお茶をしたかった。

私は香港在住5年目だけど広東語がマシになるまでは香港に集中しようと思っていてあまり外に旅行に行かなかった。コロナ禍もその点では全く苦では無かった。でも広東語は置いといて客家expoは夢の大イベントだしミャンマー街の為だけでも行く意義を強く感じ、人生初台湾行ってきた。

台湾郵政の可愛いポストや河馬水產を眺めながら台湾の土を踏まないまま桃園機場から会場最寄駅に直行、本日博覧会最終日につき急ぐ。

客家博にはもう既に一回行ったというamikawaさんと桃園體育園區站で待ち合わせて会場に向かう。もう一回行くんだ……この方…っていうか客家博どんだけ凄いんだ?!と思いながら客家のお土産をたくさん頂く。ありがとうございます!初対面なのにお互い話す事が多すぎて「直に話さなくても概念が即共有できれば良いのに」と仰っていてとても良かった。台湾と香港のこと、文化や政治などなど情報交換するのは楽しいですね。

会場はこの博覧会の為に作られ、閉会後は今後も展示場として使われていくらしい新設の「桃園會展中心」。この時点で凄まじい額の金が使われていることがわかる。メイン会場は台湾各県の客家を紹介する台湾館、世界各地で暮らす客家人華僑を紹介する世界館の二つで構成されている。

まずは台湾館に行く。最終日で混んでいて台湾中の客家人が観光バスでつめかけている。この博覧会は入場無料。台湾ってこういうところにめちゃくちゃ金使うんだなと感心していたところ、更に客家だけでなく原住民に対しても同じで、ダイバーシティを謳う現政権らしいなと思った。でも「でないと怒らせてしまうから」という話も聞きなるほどとなる。

ここ桃園が最大の客家人の居住地でこの辺りは人口池が多くこれもかつて客家の人々が作ったものだった。わたしは飛行機から桃園を見た時、人口池が多いなとぼんやり眺めていたけれど、この会場自体も池を埋め立てた場所に作ったものだという。

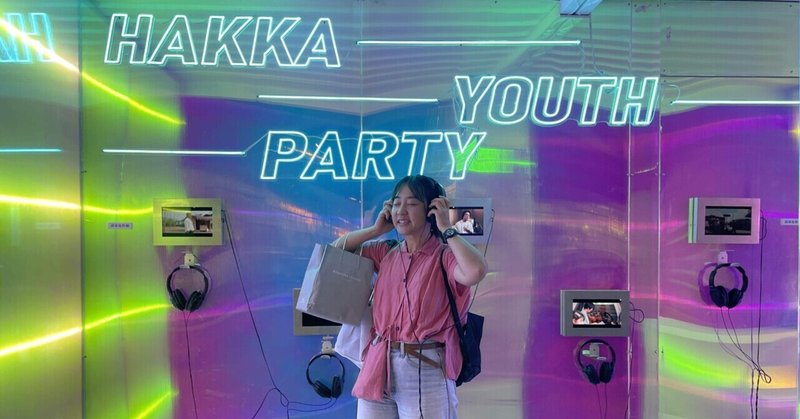

台湾館は客家にゆかりがある台湾各県の歴史と文化だけでなくインスタレーションと共に展示されているのが大きな特徴だった。フックが多くたくさんの人が客家に興味を持つよう工夫されている。

台湾に於ける客家人の復権の歴史を学ぶコーナーから始まり、基本的な客家料理の特徴、台湾各所にある客家建築の塗り絵コーナー、そして客家のことを更に学べるように関連書籍が流れてくる客家回転寿司などがあった。

台湾、香港で食べられている中華料理の中には酸菜など実にたくさんの客家料理が含まれている。「客家阿爸的豬腳」は可愛い。

ここに「あなたはどの客家?」みたいな謎の客家語IGフィルターがあって私は『最も触れてはいけない生物(つまるところ地雷系メンヘラ客家妹)』だった。

先ほど紹介した桃園縣の人口池だけでなく、米やお茶などの県の特産品も紹介していて、客家の人達の大きな支えによって台湾の農業が成り立っていることがわかる。

……触りだけなのにこの感じでは一番重要な世界館を回りきれないとのことで台湾館を一回離脱。少し食べて世界館に行くことにした。

お食事会場の横にはお土産屋があり、客家の商品がたくさん。

途中、仕事をさせられていた個体が車に乗って去って行くところを見た。何の仕事の後だったんだろう。ナンバープレートはHAKKAだった。よし、さあ行かう世界館に!

一番最初に紹介されていたのはインドネシアのカリマンタン島の街・シンカワンだった。紹介量も他の地域と比べて一番多い。1700年代初頭から金と錫の発掘で客家人が應州,潮州,惠州からポンティアナ経由でシンカワンに向かった。

他にも台湾、香港からも直にポンティアナに向かっている。とにもかくにもみんなポンティアナに向かってる。

蘭芳公館は廣東梅縣の教師・羅芳伯が作った会社。オランダ植民地政府から虐められていた客家人を団結させて守った人物として今も羅大伯と呼ばれ親しまれている。多くの華人がここを訪れるらしい。

シンカワンが客家人にとって重要な土地である理由の一つに、客家人というアイデンティティを海外の地で顕著に確立させたからというのがあると思う。インドネシア内でも最大の中華コミュニティはジャカルタで、カリマンタンは政治的にもジャカルタの華人とは違う勢力であるらしい。

途中移民の時に使った船の展示があった。客家船、香港の元宵などの儀式の時に燃やす紙の船と同じだなと思った。

(客家船と羅芳伯についてはこちらの文章がわかりやすいです。https://storystudio.tw/article/gushi/lanfang-republic-1)

このあと、マレーシア、アフリカ、だけでなくハワイやジャマイカの客家人も紹介されていて興奮したのですが、文字数がやばい事になると思う。疲れたしこの部分は後で加筆します。

//////展覧会の感想/////

会場でずっと日本人2人がぶつぶつ言いながら観ていた訳なんだけど、途中このキュレーションを手伝っているという客家研究専攻の大学院生から声をかけられた。外国人がこの博覧会を見てどう思うのか知りたいので後でアンケートに答えてくださいと言われる。

私が今回一番気になったのは展示の内容よりも、なぜこんなにも大きな博覧会をやったのかというと、莫大なお金をどうやって集めてきたのかということだった。

冒頭でのamikawaさんの話を更に詳しく書くと、閩南人、原住民、客家人、いろいろな民族グループが台湾にいる。それぞれがそれぞれの文化、言語、生活様式を持っている。一つにまとまることはとても不可能で、これまでの台湾の歴史や構造を顧みても「共存」というのが今の台湾の方向性で、税金はおしなべて広く偏りなく使われるよう意識されているようだ。

しかしこの博覧会はほかに相当な額の各地の客家コミュニティからの支援金がある。客家の暮らしは質素で素朴と認知されているけれど、よく働きお金をコツコツ貯めているよね、と香港人の友人は言っていた。香港の客家の生活を見るだけでも絢爛豪華で高級な海鮮食材を使った料理は客家料理には無く、彼らはきれいな水の近くに住むことを一番の豊かな生活と考えている。

派手ではない客家の暮らしは確かに外国人が持っている華人のイメージとは違う。客家の組織団体は異国で一生懸命働き、それでも自分達の文化を大切にしてきたことをもっと外に印象づけていきたいと考えているようだった。

自分が住む香港の客家の村だけでなく、南洋に暮らす客家の人たちの街も直に見てみたいと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?