二世代のクルマ道楽を受け継いで

イタリアまで買いに行ったディーノ246gt

フェイスブックやユーチューブは便利なもので、面識のない人についての理解を大いに助けてくれる。僕が秋田良子さんのことを知ったのはフェイスブックのタイムライン上でのことだった。

女性がディーノ246gtを所有していて、どうやらそれは長い間持ち続けているらしい。ユーチューブにもたくさん投稿していて、動画の中でも246gtを走らせている。家族の写真も数多い。

いったい、どんな人なのだろうか?

フェイスブックのメッセージ機能を使って連絡を取り、京都まで会いに行ってきた。京都駅で新幹線をJR山陰本線に乗り換えると、途中、映画の撮影所で有名な太秦や保津峡など有名な駅を通り過ごしていく。京都は東京と違って街自体が小さいから、街を外れるとすぐに自然の中に入っていく。トンネルをいくつか抜けると、田園風景が広がっていた。

246gtに乗る秋田さんは、この京都郊外に暮らしている。14年前に病気で亡くなった夫の秋田一平氏との間の娘たちは独立し、関東圏に住んでいる。今は、広い自宅に姉とふたり暮らし。

語り切れない半生

246gtは可愛らしいガレージに収まっていた。ガレージ周辺の花壇や植木類などは秋田さんの手によるもので、きれいな花が咲いている。

小豆色というのかワインレッドというのか、赤と茶色の中間の、実に趣のあるボディカラーだ。塗装の表面には細かなヒビが縦横に走っている。AピラーやCピラーの付け根など、長年にわたって応力が加わり続けられたところに集中しているようだ。

黒い革のシートも擦れて白く生地が見えてしまっているが、どちらも時の経過を示す年輪のようなもので、みすぼらしくなんて見えることなく、貫禄さえ漂わせている。

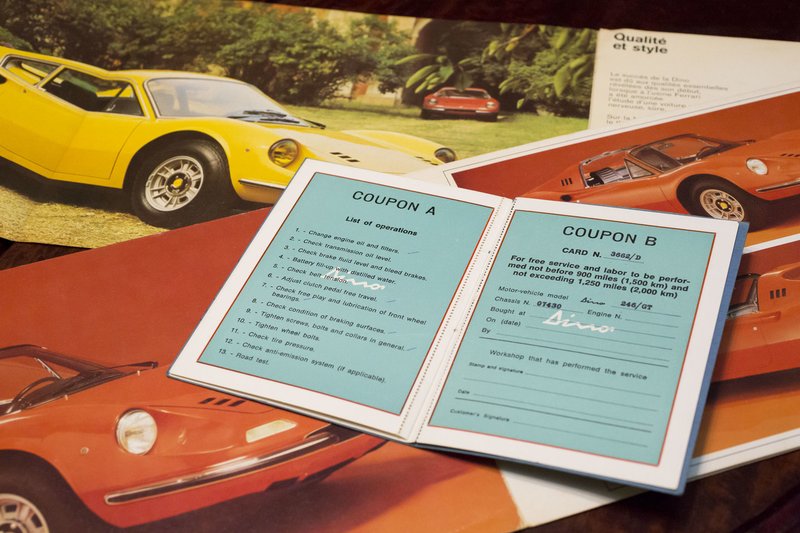

246gtは、一平さんが1973年にイタリアまで出掛けて買ってきた。その頃、まだふたりは出会っていない。

1973年当時、フェラーリジャパンはまだ設立されておらず、長年、フェラーリやロールスロイス、ベントレーなどを輸入販売しているコーンズもまだフェラーリを扱っていなかったので、一平さんはクルマ好きの仲間とともにヨーロッパに渡って、246gtを買ってきた。木枠に収められた246gtが神戸港に到着した時の写真が残されている。

秋田さんのお宅は、かつて造り酒屋を営んでいた大きな家だ。140年前に建てられたもので、その特徴を生かした素敵なリフォームがなされている。

昔からの写真や手紙、本や資料などがたくさん残されていて、それらを引っ繰り返しながら、冗談混じりに話し始めてくれた。

「私の半生は、とても半日ぐらいじゃ語り切りませんよ」

竹藪を売った4300万円から購入

一平さんは京都大学を卒業後、毎日新聞社に記者として勤務していた。結核を患い、実家に戻って造り酒屋を引き継いだが、それも良子さんと結婚する前に廃業してしまった。

クルマと音楽鑑賞が趣味で、シルバーのポルシェ356に乗っている写真がアルバムにたくさん貼られている。

日本で最も古い自動車オーナーズクラブ「ポルシェクラブ・ジャパン」の設立時からのメンバーで、副会長を務めていた。

良子さんと結婚した1983年には、一平さんは先祖代々から受け継いだ不動産収入で生活の糧を得ていた。

「ディノを買う資金は、裏に広い竹薮があって、その土地が団地用に4300万円で売れて確保することができたと聞いていましたよ」

今から42年前の4300万円だから大金である。音楽鑑賞のための高級なオーディオ装置を何セットも設えたりもした。

「JBLの、4344とか4343でしたっけ? そんな大きなスピーカーを揃えて大きな音で音楽を聞いていました」

JBL4344も4343も録音スタジオ用の大型モニタースピーカーだ。

デイトナに毎月20万円の支払い

良子さんと結婚した時、一平さんは246gtの他に、アルファロメオ1300GTジュニア、メルセデスベンツ280CE、スズキ・ジムニーも持っていた。

クルマ好きならば羨ましくなってしまうような組み合わせだが、実は、そこに嫁いできた良子さんが持ってきた一台の方がスゴい。なんと、ランボルギーニ・ミウラSVに乗ってきたのだ。

「ミウラSVの前はデイトナで、その前はフェラーリ365GTCに乗っていたんですよ。その時の写真は、こっちのアルバムにたくさん貼ってあります」

一平さんの前に良子さんは別の男性と結婚していた。

「クルマ好きな人で、仕事は昆布問屋をしていました。青果市場で仕入れてきて、それを食料品店や料理店などに販売していました」

良子さんも、独身時代は日産スカイライン2000GTや日産ブルーバードSSSクーペなどに乗っていたクルマ好きだ。クルマ好き同士が結ばれたので、ふたりで懸命に働いてクルマを買い替えていった。良子さんが乗っていた365GTCをフェラーリ365GTB/4(デイトナ)に買い替え、そしてミウラSVに代わっていった。

「ランクアップ、ステップアップしていきました」

クルマが売れた金額に追加金をローンに組んで買い替えていっていた。デイトナでは月に20万円ものローンだったので、昆布問屋の給料だけでは足りず、良子さんは大阪ミナミのラウンジ(関西特有のナイトクラブ)でも夜間に働いて、ローンの足しにしていた。

デイトナでレース出場

漫画『サーキットの狼』に端を発して、1976年から77年に掛けて巻き起こったスーパーカーブームは社会現象にもなったことは、当時中学生だった僕もよく憶えている。各地で行われたスーパーカーショーには観客が何万人も集まり、「スーパーカークイズ」という30分のテレビ番組が毎週放映されていたくらいだ。

中でも、鈴鹿サーキットで1978年に行われた「スーパーカーレース」は話題を呼び、良子さんは黄色いデイトナで出場していた。

「その頃は、まだスーパーカーに乗っている人が少なくて、みんな仲間のようで連帯感が強かったですね」

ある晩、良子さんは毎晩のラウンジでの勤めを終えて疲れて帰宅すると、玄関に自分のものではない女性の靴があった。ベッドの上の布団が人間のカタチに膨らんでいる。漫画のような展開に半ば呆れ、離婚。ミウラSVは良子さんのものだったので、引き取ってきた。

しばらく広告会社の営業職として働いていたが、一平さんと再婚。28歳年上だった。ほどなくして長女を授かった。

「長女をミウラに乗せて実家に行こうとした時のことです。いつものように助手席のバケットシートの凹みに畳んだ毛布を敷いて平らにして、娘を座らせました」

クラッチトラブルが発生してギアが入らず、発進できなくなってしまった。

「その時に気付いたんです。女の子なのだし、ベンツの後ろの席に乗せてあげた方が良いのに違いない、と」

ミウラSVを手放し、次女も生まれ、良子さんはそれからしばらく育児に専念した。一平さんの246gtを運転することもなかった。日常的な用途には280CEを運転していた。

猛獣使いのように操る

良子さんが246gtを運転するようになったのは、一平さんが亡くなる一年ほど前くらいからだった。

「ディノに乗りたいんよ」

入院中から、246gtのことを気に掛けていた。退院後、良子さんが運転する246gtの助手席に収まった一平さんは、ことの外うれしそうだった。

「さすがに、あんたは運転がうまいな」

良子さんは246gtを巧みに運転する。246gtの反応に合わせながら、まるで対話をするように運転している。キャブレターで吸気する、生き物のような246gtのエンジンを猛獣使いのように操っている。シフトアップとダウンの際には、必ずダブルクラッチを踏んで次のギアにつないでいる。

道が空いて、エンジン回転が上がって、スピードが乗ってくると良子さんはさらにアクセルペダルを深く踏み込んでいく。一連の操作に淀みがないだけでなく、緩急自在に操っている。

一平さんは何度か入退院を繰り返し、還らぬ人となった。弔いを済ませ、喪が開け、しばらくしてから良子さんは246gtを運転するようになった。他のクルマは処分したが、246gtだけは手放さなかった。

「手放す必要はないし、乗ったら楽しいし」

僕のクルマ道楽は親父譲りなんや

数年前に近くで行われたクラシックカーのイベントにも参加してみた。

「そうしたイベントに出るのは20年ぶりで、知り合いは誰もいないだろうと思っていたら、このクルマと私のことを憶えてくれている人たちがいて、スーパーカーで集う楽しさを思い出すことができました」

ディーノクラブへも入会し、集まりには必ず参加するようにしている。

「デイトナやミウラに乗っていた時も同じことを感じていましたが、クルマって人と人をつないでくれるものなのですね。運転して楽しいということもありますが、私はクルマを通じた出会いやお付き合いを大切に思っています」

同感だ。どんなスーパーカーであろうが、持ち主が楽しく乗ってこそ存在意義がある。

「一平さんがよく言っていました。“僕のクルマ道楽は親父譲りなんや”って」

義父の三平さんは造り酒屋の他に金融業も営んでいて、とても羽振りが良かった。新しいものが好きで、1920年代にはすでに自家用車を買って乗り回していた。その写真が今でも残されている。そして圧巻なのは、1925年の8月と9月に2か月間のアメリカ横断の旅に出ているのだ。船でサンフランシスコに渡り、シカゴやデトロイトなど全米各地を巡って、ニューヨークにたどり着いている。

当時は国際電話も一般的ではなかったから、三平さんは毎日、ホテルの絵はがきに短い文章を添えて留守宅の妻の範子さんに送っていた。それらの絵はがきは撮影した写真や8ミリ動画、地図や資料などとともにすべて保存されていて、非常に見応えのある貴重な記録として残されている。

クルマ道楽に限らず、246gtを買いにイタリアまで出掛けてしまう海を越える行動力も、一平さんは父・三平さんの血統を見事に受け継いでいる。父子の話だけで一冊の本になるくらいエピソードがたくさんある。

最近は、よく話し掛けられるからうれしい

246gtは希少な上に派手で、目立つクルマだ。女性が運転したら、なおさら目立つ。

「若い頃は、誰からも話し掛けられませんでした。見て見ぬ振りされていましたよ」

当然だろう。若い女性がフェラーリやランボルギーニを運転していたら、誰だって背後に怖そうな男性がいるに違いないと警戒してしまう。

「でも、今は違いますよ。私も、さっきみたいに話し掛けられるとうれしいです」

広い公園で撮影していると、ふたりに話し掛けられた。ひとりは知り合い、もうひとりは見知らぬ男子大学生。

「歳を取るって、素晴らしい」

ふたりとのやり取りを脇から見せてもらっていると、良子さんが話好きで人好きなところがよくわかる。気負うこともなく、衒うこともなく、とても自然な感覚で人に接している。それが相手にも伝わるから、会話が進んでいくのだろう。単に246gtがクラシックなスーパーカーだから良子さんの周囲に人が集まるわけではないのだ。

良子さんのクルマを巡る半生を振り返ってもらうのに、本当に一日では終わらなかった。二日間にわたって、246gtに乗り、アルバムを繰り、絵はがきを見ながら話を聞いた。

一平さんと三平さんという大きな存在があり、その他の人々とのつながりがあって、今の良子さんと246gtがあることがよくわかった。時空を超えた大きな物語が246gtには宿っていた。

(このテキストノートはイギリス『TopGear』誌の香港版と台湾版と中国版に寄稿し、それぞれの中国語に翻訳された記事の日本語オリジナル原稿と画像です)

文・金子浩久、text/KANEKO Hirohisa

写真・田丸瑞穂、photo/TAMARU Mizuho

Special thanks・『TopGear』HongKong

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?