小説『エミリーキャット』第8章・春・初めてのコーチング・そして出逢い

彩は乳癌の1度目の手術を終えて、一年と経たずして美大を卒業後ずっと勤めてきた、日本橋の画廊を辞めて新宿の『ギャラリー・エコール・ド・パリ新宿店』へと転職した。

その画廊は名前こそエコール・ド・パリだったが、実際にはダリやピカソの版画も扱っていたので純然たるエコール・ド・パリ(パリ派)の作品だけを扱う画廊という訳ではなかった。

彩は日本橋の画廊時代、直属の上司であった50代の上郷(かみさと)賢一と恋仲となった。

二人は5年間不倫の仲であったが、彩に子供が出来、堕胎という結末と同時にふたりの仲は終わった。

その後孤立の中、彩は重いメランコリー性鬱を患い、自殺未遂により数日意識不明に陥るほど精神的に追い込まれた。

ふたりが離別した後、ふたりの仲を上郷夫人の知るところとなり、彩が夫人から告訴されるという過酷な憂き目を見る破目になった。

不倫など人としての道から外れたことをしてきていたからだと彩自身、自分で自分を長く責めたが、その後、彼女の本当の地獄は始まった。

そんな彩への更なる試練は乳癌だった。

まだ夫人に知られていなかった当時、退院後の彩は別れたにも関わらずまだ彩を不憫に思うのか?

未練が残っているのか?

彩にもよく解らない中途半端な優しさや手助けをしようと上郷から差し伸べられる手に彩は、たびたび思わず、すがりついてしまい自己嫌悪に陥ることもあった。

このまま再び元の鞘に戻って欲しいという、愚かしくも痛切な期待があることを、彩自身否めなかった。

と同時に、上郷が自らプロポーズし、固く誓ったふたりの未来は、恐らくこの先待てど暮らせど決して果たされないまま、彼は彩を日蔭の身として、延々と隠し続けるであろうことは充分に理解出来たし、このあまりにも苦しすぎる無益な関係はどちらかが完全に断ち切ってしまわなくては、永遠に終わらないのではないか?

恐らくどちらかが死ぬまで続く男と女の地獄、あるいは煉獄なのだということを…。

しかし理解という概念は頭での消化と、心での消化が両立して初めて受け入れられるものだ。

彩は頭では『もう別れたほうがいい、いつまでも彼は果たせない夢を私に約束したまま、私はそのふたりの将来の様々な希望と夢にあふれた青写真が、もう虚像に終わることを解っていながら心の奥深くでは、それをまだ信じたい自分を撥ね付けることが出来ないでいる。それは私の弱さ以外の他ならない。』

別れたはずの後もさながら風見鶏を思わせる上郷のどっちつかずに接し続ける関係は、かえって彩を苦しめた。

まだ愛人であるのか、もうそうではないのか、曖昧模糊としたその関係は数ヵ月間続いたが、まるで蛇の生殺しのような生活に、蹴りをつけたくなった彩は上郷から手切れ金、尚且つ慰謝料として横浜の桜木町で見つけた瀟洒な分譲マンションの一室の頭金を払い込むことを要求した。

それを拒む上郷に対し、彩は上郷の上司に相談すると詰め寄った。

上郷は部長から昇進し副社長になる話が持ち上がっていた時でもあり、彼は彩を苦々しく見つめた後、それを『君を軽蔑したよ』という言葉と共に承諾した。

それくらいのことを上郷に科さねば、この煉獄をいつまでたっても終わらせる勇気は彩には持てそうになかった。

上郷にたとえ憎まれようが、軽蔑されようが、きっぱりと訣別し、お金という形で最後にはもうドライに総てを清算し、挙げ句、職場も変わってそこで新しく出直そう。

彩はそう思って上郷の居る日本橋の画廊を辞めて新宿へと起点を移したが、3つ年下の後輩の慎哉とそのわずか一年半後に親密になるなど彩にとって、想像だにしないことだった。

自分はあのマンションで一生独りで生きてゆくのだ。

罪の無い人達を傷つけ自分の血肉を受け継ぐ無垢の魂を殺めた鬼のような女はこの先、恋なんかする権利などない。

彩はずっと自分にそう言い聞かせてきた。

彩は新宿の画廊に勤め始めても、新人扱いはされなかった。

画商としての深い智識と見識、キャリアにも長けた彼女はその春、新入社員達への画商としてのハウツーを教示する 立場として研修に呼ばれた。

数名のリクルートスーツ姿の新卒生達に紛れて、美術好きなので画商になりたく思い、長く勤めてきた銀座の宝飾店を辞めてきたという当時31歳だった慎哉と彩はここで初めて出逢った。

銀座で宝飾店に勤めていたようにはとても見えない慎哉は長身なほうではあったが、どこかしら垢抜けず、まるで田舎から出てきた若者のようなもっさりとした野暮ったい雰囲気があった。

然し童顔の慎哉は新卒生と混じって、スチール椅子に並んで座っていてもまるで違和感がなかった。

彩は今はセミロングにしているが、当時は額の出るストレートの髪裾が肩にギリギリつく程度のオープンフェイスのショートボブで、少し窶(やつ)れた感じを受ける険しいような痩せ方をしていた。

が、当時の彩はまだ病み上がり直後とはいえ、流石は長年の外商部らしい引き締まった野性的なフィギュアのふくらはぎとほっそりと優美な足首という見事なバランスの両立を成立させていた。

彩が外商部の新入生達へのコーチングの為に、だだっぴろくあまり暖房の効いていない会議室へ、ドアを開けて新入生達の後ろから回り込むように、ホワイトボードに向かって歩いてくる姿を一目見て慎哉は彩に魅了された。

やや華奢で小柄なほうではあるが、全体的に均整のとれた体型の彩は、俊敏でよく駈け回る草食動物的な形のいい、まるでインパラを彷彿とさせるその脚に、その日はいつもの仕事ではないのでローヒールではなくベージュのほとんどピンヒールに近いやや危ういようなハイヒールを履いていた。

ダークグレーの地色に白のピンストライプのスーツ姿で現れた彼女は細身である上に7、8センチはあるであろうハイヒールのせいで、かなりの長身に見えたが、靴を脱げば恐らくは161か2センチそこそこで、ごく並みの身長のはずだと慎哉は見抜いた。

遠目にも水際立って見えるほどの色白で肌理の細かいトラブル知らずの美しい肌をしているが、その頬はやや色蒼褪め、視線はいかにも乗り気で無さそうに始終俯き加減で憂鬱げであった。

ちょうど膝の真上で切れる長さのタイトスカートで彼女はヒールの音をどこか冷たく虚ろに響かせながら大股に歩いて来た。

胸に掻き抱いた様々な資料を落とさないよう気を付けながら彩は腕時計を一瞬見た。

『大丈夫、時間通り、間に合った』というような顔をして彩はひとつ小さなため息をつくと、ホワイトボードの前のデスクにそれらの資料を、まるで人生の重荷を下ろすかのような勢いでドサリと音を立てて置いた。

小さく咳払いをすると、彼女は無理矢理自分を叱咤するように、周囲に向かって微笑(びしょう)して見せた。

そして彼女自身あくまでも無自覚などこか少女の名残りのある声でこう言った。

『こんにちは皆さん、本日、外商部の部長である山下さんが風邪による体調不良で代わりに私がピンチヒッターをしなくてはならないというまだまだ画商としては未熟の域に生息し普段は独り宅飲みで飲んだくれてはドクターストップがかかってしまった卑賎の身としましては非常に荷の重いお鉢が回ってきてしまい、わたくし現在ここに立っている次第でございます。』

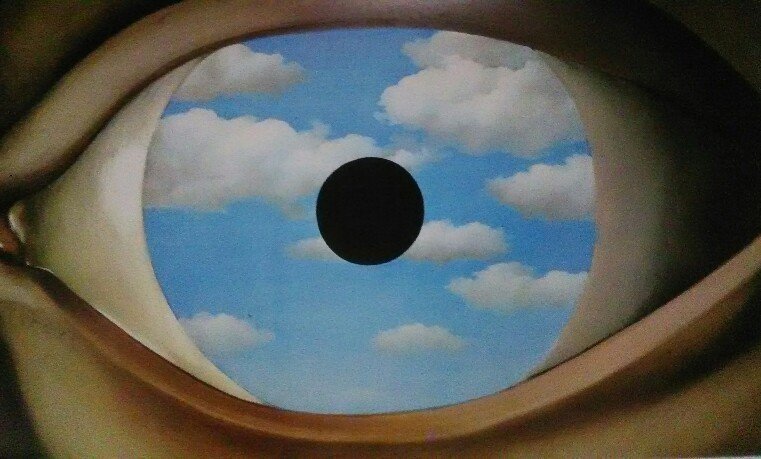

ここで真面目な新卒生一同から一瞬大きな笑いが起こったが、彩はそれに対して一緒に微笑んだようでありながら笑っているのは口許だけで眼鏡をかけたレンズの奥の瞳は、あくまでも哀しげで決して笑っていないのを慎哉は見逃さなかった。

『今日のこの時間、皆さんと一生懸命初心にかえり共に学び、分かち合い、頑張りたいと思っている外商部の吉田 彩です。皆さん宜しくお願い致します。』

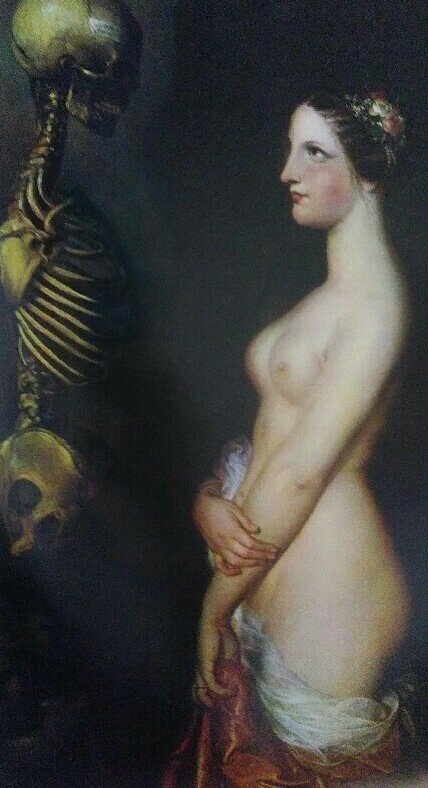

彩はにこやかにはしていたが、同時に何故か傷ついた牝鹿が無理をしてその傷を隠すような、ぎこちないなりに正常を振る舞おうとする痛ましさがそこはかとなく感じられた。

彩が本当に牝鹿なら血の匂いを嗅ぎとられ、すぐに肉食獣の餌食にされてしまうだろう。

幸いにして彩は人間の女なので、どうしてこの女はこんなに傷ついているのだろう?

深い人間不信の底に居ることも間違いがないと、暇な人間達からその暇潰しに勝手な揣摩推測の的にされるだけで済んだ。

特にその想像に慎哉は積極的に耽(ふけ)りながら、目の前で新卒生達に向かって、きびきびと、同時に索然(さくぜん)と話す彩の画商の先輩らしい言動に何故か可憐さや儚(はかな)さが、かえって色濃く見えつ隠れつしてしまうところに、清潔な色香を感じて彼は彩に惹かれていった。

慎哉は本気で画商になりたく思い、真面目にこの席に出ているのに、偶々(たまたま)彩を見てどんどんその場において不適切な想像に耽溺してしまう自分を叱咤して彩に見蕩(みと)れるのをやめて、今度はホワイトボードに目をやりながら手帳に急にペンを走らせ始めた。

彩が自分をまるで物色するかのような目で見る慎哉に胡散臭げな一瞥をチラと呉れたことに気づいたからである。

気にせず彩は言った。

『店の名前でもあるエコール・ド・パリについてはご存じの方も多いとは思いますが、パリ派という意味です』

彼女はホワイトボードに書きながら喋った。

そして一糸乱れぬ満面の怜悧な笑みを作って言った。

『パリ派は美術史的には20世紀初頭パリのモンマルトルやモンパルナスに集い、ボヘミアン的な暮らしをしていた画家達の総称です。ボヘミアンですから社会の規範やルールといったことに縛られることを嫌い、反抗的でリベラルな芸術家達でもあった為に色々な問題を起こした画家達も多くいました。でも芸術家ってそんなものでしょう?私とよく似たグレーのスーツに可愛らしいまるでマリー・ローランサンがパレットの上で造り出しそうな淡いピンクのネクタイを締めて、会社に鎮座してるような型に嵌まった人はパリ派どころか印象派にだって居なかったんじゃないかと思うわ。』

ここでまた無邪気な新卒生達から遠慮の無い笑いが慎哉に向けて起こったが、慎哉は一瞬何が起きたのか理解出来ずに、魚を飲み込み損ねた鵜飼いの鵜のような顔をして、手帳からその目を思わず彩に向けた。

『ごめんなさい?失礼だったわね。』と彩は次いで『あまりにも貴方が私を凝視し過ぎるのでつい』という言葉が出かかったのを飲み込んで、彼女は暫く顎の下に握ったこぶしの人差し指の間接を当て、喉元思案の為に長い睫毛を伏せて須臾(しゅゆ)、沈黙していたが、やがて間を持たせる為につまらない質問をすることにした。

『ほとんどの方が新卒の方でいらっしゃる中、普通のスーツ姿の紳士が逆に新鮮に見えましたから、以前のお仕事はお好きでしたか?』

彩には自ら唐突に聴いておきながら、その実その答えなどなんの興味もないことだった。

『えっと』と彩は乱視混じりの近眼の目をややカメラのレンズを絞るような目つきで最前列から三列目の真ん中に座る慎哉の胸の名札を見ようと 努めた。

『松雪です、松雪慎哉です。』と、慎哉は彩に興味を持ってもらったのを純粋に小犬が尻尾を振りまくるかのように、弾けんばかりに喜色ばんで、さながら発条(ばね)仕掛けのように勢いよく立ち上がって名乗ると、また勢いよく音を立てて座った。

そこまでは良かったのだがその後が少なくとも彩にとっては拙かった。

周りの新卒生達から一瞬ざわざわといった犇(ひし)めくような声が起こり、誰かが慎哉の背後から『女優の松雪泰子さんのご親戚ですか?』と問うた。

『はい実はそうなんです、遠縁なんで残念ながら逢ったこともないし向こうも僕のことを知りもしないと思うんですが。』 と慎哉が言うとえーとかキャアとかいうどよめきと歓声が一瞬わき起こったが、次の瞬間また別の方角から乾いたような若い女の声が響いた。

『松雪泰子さんて確か芸名だってネットで見た記憶があるんですけど、うちのお父さんがあの人のファンなんで、』

その言葉に失笑と共にえー…なぁんだといった薄っぺらい失望落胆の声も聴こえた。

『あれ、もうバレちゃいましたぁ?そうなんです。

僕別にあの女優さんとは縁もゆかりも無いんですけど、偶然同じ名前なんですよね、

松雪って割りと珍しい名前なんで決まって苗字聴かれて名乗るとあの松雪泰子と同じ名前かと言われるので松雪泰子さんには悪いんですけど、だんだんうんざりしてきちゃいましてね、この頃じゃあもう開き直っちゃって自称松雪泰子の遠縁ってことになっちゃってるんです。まぁすぐに後からヌワンチャッテって言うんですけどね。』

ここでまたリクルーター達から笑いが起こったが、些か馬鹿にしたような苦笑ともまた純然と愉しそうな笑いとが混在していた。

頭を掻きながらも、たいして悪怯れる様子もなく笑顔を絶やさず朗るく話す慎哉を、彩は例によって冷たい目と優美な頬笑みで黙って見ていたが、その場にまるで鋏を入れるかのようにこう言った。

『さぁどうでもいいお話はさて置いて、これからは画商、つまりこれから貴方がたが、なる外商部のする仕事の内容と実践について説明しますので、必要な箇所はメモして下さいね。』

(To be continued…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?