分籍届を出す(制度の解説と実践)

分籍とは、戸籍法第100条を根拠として届け出ることで、従前の戸籍から抜けて、1人だけで新たな戸籍を編製できる制度です。これによって生ずる法的な効果は一切ありません。ただ記録を分けるだけですので、親族関係に変化はありませんし、親が自分の戸籍謄本を取得できなくなるといったようなこともありません。

分籍をする理由

結論から言うと理由はいりません。次のような事例を読んだことがあります。

DV等支援措置による戸籍の附票の閲覧を制限する前提として分籍するという話をたまに読みます。これは気分的に分けたいのであれば分籍しても構いませんが、おそらく住所を知られたくないだけであれば分籍は必須では無いかと思います。というのも、支援措置は配偶者からの暴力などでも適用することができますが、配偶者は分籍することができないからです。なお、私の憶測によるものですので、支援措置を申請しようとする方は必ず専門家などにお問い合わせください。

また、法律の規定によって新戸籍が編製されるときに、従前戸籍に除籍事由を記載されないようにするために、予め分籍するということもあるようです。例えば、結婚せずに出生届を出すと従前戸籍には除籍事由として「子の出生届出」と記載されますが、これを避けるために分籍することがあるようです(解説するツイート)。この場合は、従前戸籍には分籍したことのみが記載されます。

いずれにしても、「親が自分の戸籍を見れなくなり、婚姻や出産などを隠せる」というのはデマですのでご注意ください。(親が自分の戸籍謄本を取得するだけではわからず、子の戸籍謄本をわざわざ取得する必要があるため、発見されにくいということはあります。また、親は取得することができますが、兄弟は相続などの理由がなければ取得することはできません。)

もちろん、このような事情が無くても、成人さえしていれば誰でも自分の意思によって分籍することができます。ただし、婚姻で新戸籍を編製したあとに離婚した場合などは、元の戸籍に戻ることができますが、分籍届によって新戸籍を編製した場合はそのあと戻ることはできません(なお、離婚などによって本来元の戸籍に戻る人が、新戸籍を編製することを選んだ場合も、分籍した場合と同様にそのあと戻ることはできません)。

戸籍に入っている人の一部だけが転籍することはできないので、コンビニで戸籍謄本を取得するために分籍することもできますし、ただなんとなくの分籍でも構いません。もちろん申請書に理由の記入欄などはありません。今回、成人した記念に分籍しましたので、簡単に記しておきます。

分籍の要件

・成人していること

・分籍する人自らが行うこと

・自らが筆頭者や配偶者でないこと

通常の戸籍の届出は15歳以上であれば本人の意思が尊重されますが、分籍に関しては成人していることが条件となります。また、親が子を分籍させるようなことはできず、必ず本人の意思によって本人が届け出る必要があります。

最後の条件は、戸籍の仕組み上の問題です。戸籍は筆頭者が見出しとして管理されていますので、筆頭者が戸籍から抜けることはできません。また、夫婦は必ず同じ戸籍に入りますので、配偶者が抜けることもできません。

新しい本籍地

本籍地は、日本中のどこでも設定することができます。従前戸籍のままでも構いませんし、自分の住所でも、皇居でも、北方領土でも設定することができます。

ただし、戸籍謄本などは原則として本籍地のある市区町村でしか取得できないことには留意が必要です。生活圏に窓口がある自治体や、コンビニで戸籍謄本を取得できる自治体以外に設定した場合は、郵送で取り寄せることになります。なお、2024年頃から戸籍謄本の広域交付が始まる予定となっており、本籍地以外の自治体の窓口でも取得できるようになりますが、コンビニで取得できればより便利でしょう。

コンビニで取得できる自治体は、J-LISの専用Webサイトで調べることができます。その際、「戸籍」に〇がついていても「戸籍(本籍地)」が✕になっている場合は、その自治体に住民票もある場合しか取得できないのでご注意ください。また、セイコーマートをはじめとした一部の店舗では取得できない自治体もあります。取得できる時間については、このサイトに記載の時刻ではなく自治体のWebサイトを参照してください。戸籍謄抄本は平日しか取得できない自治体も多くあります。

このようなことを気にしない場合でも、土地の名称や地番の確定していない土地には本籍地は置けません。例えば、富士宮市のWebサイトでは、富士山の頂上に本籍地を置くことができないと案内しています。また、以前は北方領土だけが属する村は本籍地にすることができなかったようですが、現在は根室市が戸籍を管理しているため問題ありません。国同士の領土問題は国内の手続きでは問題となりませんので、竹島や尖閣諸島などは以前から本籍地とすることができます。

では、本籍地はどのように表すのでしょうか。戸籍法施行規則第3条の規定により、次の2つの方法があります。

・地番号(例:新宿区新宿1番地2)

・街区符号の番号(例:新宿区新宿1番)

地番は、住居表示の実施されていない地区では住所として使われていますし、登記簿などでされている表示のままですのでわかりやすいと思います。問題は街区符号でしょう。住居表示は街区符号(〇番)と住居番号(〇号)で構成されていますが、通常の住所で書くように「〇番〇号」と表示することはできず、「〇番」で終わることとなります。もちろん、住居表示の実施されている土地でも地番によって表示しても構いません(住居表示実施前から本籍地を置いている方は、町名が整理や〇丁目の追加などによって変わることはあっても、地番はそのまま戸籍に記載されているかと思います。この場合、街区符号に変えたい場合は転籍届によって行います)。

青ヶ島村は未登記の土地も多く、全域で住所を「無番地」としています(詳細はこちらの記事)が、このような場所で戸籍の取り扱いをどのようにしているかご存じの方がいたら教えてください。番地の設定がある場所であっても、慣例で番外地を本籍地とするケースはあるようです。

必要書類

・分籍届(役所でもらうこともできます)

・戸籍謄本(管外分籍の場合のみ)

戸籍の届出用紙は全国共通ですので、適当な自治体のWebサイトからPDFファイルをダウンロードするのが楽です。また、婚姻届で多くされているように、枠外に模様があっても受理されるかと思います。

戸籍謄本は、元の本籍地と同じ市区町村内に分籍する場合は不要です。逆に、別の市区町村に新たな本籍地を設定する場合は法定添付書類ですので、用意しなければ受理されません。なお、戸籍法の条文上は「戸籍謄本」となっていますが、通達によって戸籍事項欄及び分籍者の身分事項欄を謄写した戸籍抄本を添付しても良いことになっています(昭和30年6月15日民事甲1199号通達)。

届出地

・現在の本籍地の市区町村窓口

・新しい本籍地の市区町村窓口

・住所地の市区町村窓口

このいずれかで提出する必要があり、旅行先などで提出することはできません。なお、平日に窓口に行けない場合は、土日であっても守衛室に提出することができたり、郵送で提出することができたりしますので、自治体のWebサイトを参照してください。

新しい戸籍に移記される事項

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一 出生に関する事項

二 嫡出でない子について、認知に関する事項

三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項

四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項

五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

八 名の変更に関する事項

九 性別の取扱いの変更に関する事項

基本的には、現在も関係あるものが移記されることになります。例えば、認知に関する事項は、その後父母の婚姻によって準正されていれば省略されますし、そのほかにも離婚したら婚姻に関する事項は省略され、成人したら親権に関する事項は省略されます。

また、転籍する場合には氏の変更に関する事項は移記されます(戸籍法施行規則第37条本文、第34条第2号)が、1人だけ分籍する場合には戸籍事項欄は移記されず、氏の変更も省略されます。

分籍の後で必要になる手続き

・免許証の記載事項変更(本籍地が変更となった場合)

・パスポートの記載事項変更(本籍地の都道府県が変更となった場合)

ただ分籍するだけであれば必要なことはありませんが、本籍地が変わった場合にはいくつかの手続きがあります。

免許証は現在のものには本籍地の印刷はされていませんが、ICチップに情報が保存されており、変更が必要です。免許証と共に、本籍地の記載された住民票(回収されます)を警察署に持参すれば変更できます。

パスポートには、本籍地の都道府県だけが記載されていますので、これが変わった場合のみ手続きが必要です(都道府県内で移すだけなら不要)。戸籍謄本(抄本)や顔写真などを用意する必要があるほか、記載事項変更の手続きに6,000円の手数料がかかります。この手続きでは有効期限が変わりませんので、残存期間が短い場合には11,000円(5年用)~16,000円(10年用)を払って切替申請した方が良いかもしれません。

このほかにも、本籍地の記載された資格証などがある場合には手続きが必要となる場合があります。

実践

いわゆる「やってみた」的な内容であり、戸籍実務の解説ではありませんのでご了承ください。

本籍地の選定

せっかく分籍するのであれば、本籍地を変えたいものです。

北方領土(根室市の管理)や竹島(隠岐の島町)はコンビニで戸籍謄本を取得できないので不便です。また、皇居(千代田区)や尖閣諸島(石垣市)なども人気のようですが、都道府県が変わるとパスポートの記載事項変更が必要となっていまうので、神奈川県内で探すことにしました。

神奈川県内の自治体で、住所地に関わらずコンビニで戸籍謄抄本と附票がどちらも取得できるのは、横浜市、伊勢原市、海老名市、小田原市、座間市、藤沢市の6つです。この時点で、郵便番号簿から探した愛川町海底や横須賀市不入斗、三浦市海外町、平塚市纒などが脱落します。

当初は地名を見て探していたので、小田原市鬼柳、横浜市磯子区鳳町、横浜市港北区大豆戸町、横浜市保土ケ谷区帷子町、横浜市中区本牧ふ頭などをリストアップしていました。しかし、本籍地は最低でも街区符号までは指定する必要があるので、町名ではなく場所自体に意味を持ってしまいます。1番などと適当に付けたところで、誰かの家などになるのは少し抵抗がありました。

そこで成人する数日前に急遽浮上したのが小田原城でした。このほかにも、神奈川県庁(横浜市中区日本大通1番地)や横浜税関(横浜市中区海岸通1丁目1番地)なども数字部分が1できれいですが、小田原城の「城内」という地名に惹かれました。

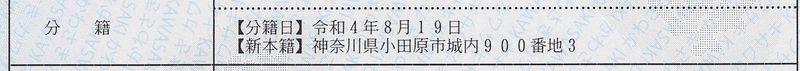

小田原城の天守閣を含む部分を本籍地にするのであれば、地番で表示して「小田原市城内900番地3」とするか、住居表示の街区符号で表示して「小田原市城内6番」とするかを選ぶことができます。キリのいい数字が入っていれば即決なのですが、どちらにするか決められなかったので結局はフォロワーに委ねました。

本籍地候補(どっちも同じ場所)

— からす (@karasu514) August 16, 2022

ちなみに、900番地3はこのような形状の土地です(公図は貼り合わせるのが大変で、ブルーマップもWebのスクリーンショットだとわかりにくいので地積測量図)。天守閣を含む60,000㎡以上の土地になります。まあ、だから何と言うわけでも無く、小田原市で管理するための見出しとして使われるだけです。

窓口で届け出

窓口で紙をもらってその場で書くと、急いで書かなきゃいけない感じがして好きではないので、家で書いていくことにしました。Webサイトには婚姻届などのよく使われるものしか載せていない自治体も多いですが、「分籍届 pdf」などで検索して出てきた札幌市のサイトからダウンロードしました。様式は全国共通なので、A4用紙で印刷すればよいだけです。

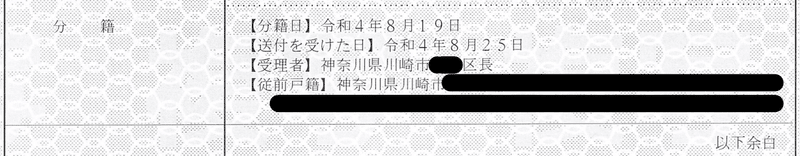

管外分籍なので戸籍謄本を添付して、戸籍の届出の窓口に持参します。新しい本籍の地番が存在することを確認すると、5分程度で受理されました。データベースがあるとも思えないのですが、自治体に照会するのでしょうか。

このようにして、成人した日の分籍届を無事提出できました。

受理証明

戸籍の届出から反映までには1~2週間程度かかるので、それまでに証明が必要な場合は受理証明を用います。今回は取得しませんでしたが、手数料は350円です。なお、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出をした場合には、賞状形式の上質紙による証明書を1,400円で取得できますが、分籍ではこちらを選ぶことはできません。(手数料は地方公共団体の手数料の標準に関する政令)

住民票への反映

戸籍の反映には時間がかかりますが、住民票は比較的早い段階で新しい本籍地と筆頭者が記載されます。川崎市の場合は、翌日の朝イチから取得できると案内がありました。

免許証記載事項変更

前述の住民票と運転免許証を持って警察署に行くと、申請書を書いて数分で記載事項の変更ができます。現在の免許証は本籍地の印刷がされないため、記載内容はICチップを読み込んで暗証番号を入力しないとわかりませんが、変更したという事実は裏面の備考欄に印刷されました。

コンビニ交付の申請

住所地と本籍地の市区町村が違う場合には、戸籍謄抄本を取得する前に予め申請する必要があります。マイナンバーカードには戸籍の情報は入っていないので、申請書を手入力で埋めていきます。また、申請が受理された後で証明書を取得する際にも、毎回自治体を選択する必要があります。

手順はこちらに記載がありますが、コンビニでも自宅のパソコン等でも申請することができます。今回はコンビニで申請しましたが、証明書メニューから利用登録申請を選んだあとは、画面の指示に従っていくだけです。最後に受付番号を印刷する場合は10円かかりますが、スマホで撮影するなどの方法によってメモすれば無料です。小田原市の場合は申請から5営業日後に利用可能となる旨の表示がされました。

10万円の給付金で話題になっていたのと同じように、この手続きは申請書を機械で作っているだけなので、この先は自治体の担当者が申請内容を審査してから利用可能になります。自治体によっては、急ぎの場合に電話すると当日中に決裁してくれる場合もあるようですが、基本的には数営業日かかりますので、必要になってから申請しても間に合いません。

戸籍への反映

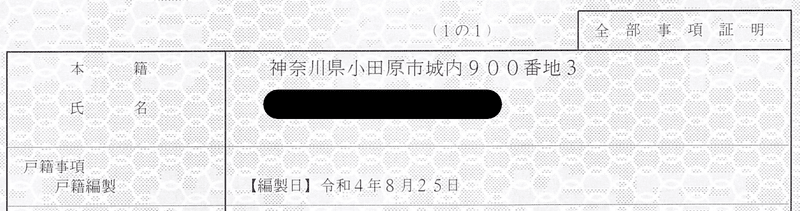

申請から2週間後に戸籍謄本を取得したら、申請内容が反映されていました。

分籍の記載とともに従前の戸籍から除籍され…

自らが筆頭者となって新戸籍が編製されます。

このようにして、法律上何の意味も持たない、ただ紙(記録)を分ける行為が終わりました。

余談

分籍してから2カ月弱経ち、小田原市役所を訪れる機会があったので戸籍謄本を取得してみました。小田原市は改ざん防止用紙の図柄に小田原城を採用しており、意図せず地紋と本籍が一致する戸籍謄本となりました。かなり目立つデザインですし、大満足です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?