虚無僧になった鳥取藩士☆平井権八の人生を辿る🐾其の二

連理塚〜かむろ坂〜比翼塚〜東昌寺跡

前回は平井権八の人生を辿りましたが、今回は都内にあるその遺跡を巡ります。

其の一はこちら↓

平井権八と小紫が祀られた遺跡は、二ヶ所あります。まずはその一つが品川区西五反田にある安楽寺です。

こちらのnoteによく出てくる調布の虚無僧寺、安楽寺とは別の寺院ですよ。

いつもと同様、尺八研究家の神田可遊氏にご案内を頂きました。感謝です🙏

不動前駅よりスタート!

安楽寺

之墓

連理塚安置

連理塚

浄瑠璃や歌舞伎に脚色され、白井権八のモデルとなった、平井権八、小紫の墓所。

目黒にあった虚無僧寺が廃寺になり、そこにあった墓を明治19年に檀徒の要請により移転したものです。

位牌等がありましたが、戦災により焼失。戦前は歌舞伎上演の折は役者衆の参詣が恒例になっていました。

男女の仲が睦まじいという意味の「比翼連理」という言葉があるそうです。

目黒不動尊の比翼塚とご一緒に参拝をお勧めいたします。

こちらで、「三谷菅垣」を献笛。

「三谷菅垣」は、権八が吹いた曲と言われており、その理由は、権八の右手薬指がなく、この曲しか吹けなかったからだそう。右利きである場合だいたい右手の薬指では、一番下の穴である一孔を押さえる。「三谷菅垣」はロ(ro)音がないので権八でも吹けたという。薬指がなかったのがホントかどうかわかりませんが、おそらくウソでしょう、との神田可遊氏に解説いただきました。

前回の権八ストーリーには、薬指が無くなったなんて話は出てきませんでしたね💦

「比翼連理」ということで、次は「比翼塚」のある目黒不動に参ります。

その途中に、かむろ坂があります。

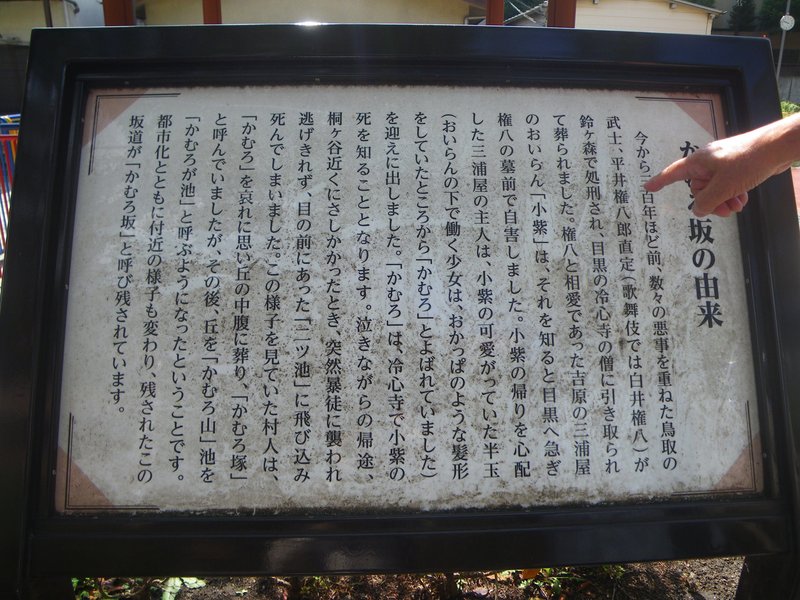

かむろ坂の由来

今から三百年ほど前、数々の悪事を重ねた鳥取の武士、平井権八郎直定(歌舞伎では白井権八)が鈴ヶ森で処刑され、目黒の冷心寺の僧に引き取られて葬られました。権八と相愛であった吉原の三浦屋のおいらん「小紫」は、それを知ると目黒へ急ぎ権八の墓前で自害しました。小紫の帰りを心配した三浦屋の主人は、小紫の可愛がっていた半玉(おいらんの下で働く少女は、おかっぱのような髪型をしていたところから「かむろ」とよばれていました)を迎えに出しました。「かむろ」は冷心寺で小紫の死を知ることとなります。泣きながら帰途、桐ヶ谷近くにさしかかった時、突然暴徒に襲われ逃げきれず、目の前にあった「二ツ池」に飛び込み死んでしまいました。この様子を見ていた村人は、「かむろ」を哀れに思い丘の中腹に葬り、「かむろ塚」と呼んでいましたが、その後、丘を「かむろ山」池を「かむろが池」と呼ぶようになったということです。都市化とともに付近の様子も変わり、残されたこの坂道が「かむろ坂」と呼び残されています。

今はかむろ山も、かむろが池も無く、坂だけに名前が残っているようです。

悲劇の話にさらに悲劇が続きます。

物騒だったんですね。

そして、そのまま目黒不動へと向かいます。

こちらが目黒不動尊仁王門前にある比翼塚。

目黒比翼塚

「傾城の恋に眞こと無いと誰が云うた

まことありやこそ今が世にのこる比翼塚」

権八が逃げ込んだという虚無僧寺、東昌寺は、目黒不動尊仁王門から北西の位置にあった。

北西側からその場所を見る。

今は住宅地。

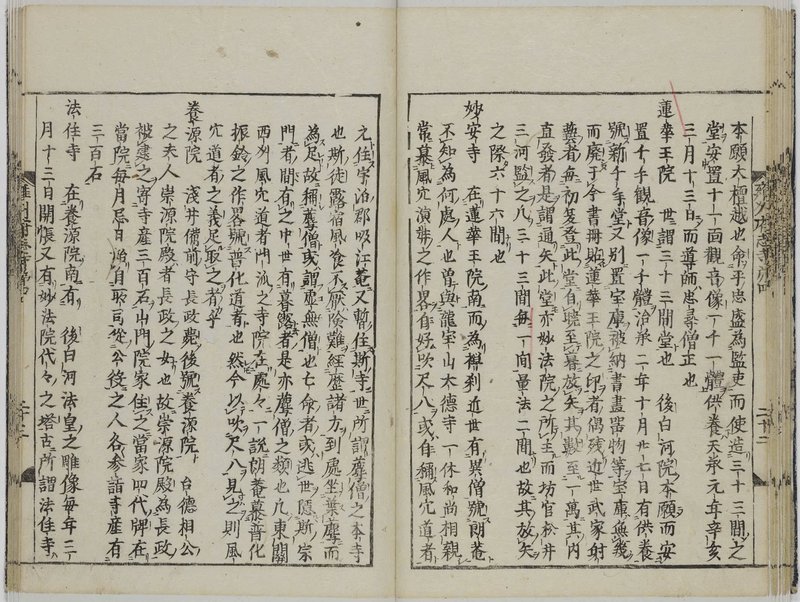

こちらは江戸名所図会による、かつての目黒不動堂。

国立国会図書館所蔵

長い階段は昔のままですね。

東昌寺のことが書かれている。

虚無僧寺

同所門前大路の西にあり。普化宗金洗派にして東昌寺と号す。扣番所として、本寺にはあらず。或は風呂屋 (1) ともいふ。金洗派・活惣派・西向派・安楽派・水戸八箇寺などいふなり。惣本寺の番所と唱ふるは、浅草広小路小金一月寺・牛込早苗田青梅鈴法寺・芝金杉神奈川四光寺等なり。〔雍州府志〕(2) に、虚無空寂を宗とす。故に虚無僧と称す。又薦僧とも書けり。意は其徒常に風喰・露宿・険難を厭わず。諸方を経歴し、至る所筵菰に座して足れりとす。仍て薦僧とも云ふ。中世暮露と云ふあり。〔職人尽歌合〕に、むまひじり (3) ともあり。

洛の妙安寺に朗庵といへる異僧あり。紫野の一休和尚に親しみ、常に風穴道人と称し、尺八を吹きてたのしめり。是風穴演奘(風穴延沼)(4) の作略を慕ひしなり。始め宇治の吸江庵に住す。世に云ふ所の虚無僧の本寺なり。凡東関・西州、風穴道人の門派所々にあり。一説に、普化和尚の流派といへども、風穴の事是を取るにたれりとあり。明恵上人の〔革袋〕(5) ならびに兼好法師の〔つれづれ草〕(6) 等にも出でたり。

風を喰い、露に宿り、険難を厭わず。諸方を経歴し、至る所筵菰に座して足れり。

いいですなぁ〜。

〈語句の説明〉

風呂屋とは、虚無僧寺は風呂屋、蒸し風呂屋を営んでいた。

「雍州府志」とは、山城国(現京都府南部)に関する初の総合的・体系的な地誌。全10巻。歴史家の黒川道祐によって、天和2年(1682年)から貞享3年(1686年)に記されたもの。

国立公文書館所蔵

妙安寺のことが書かれている。

妙安寺

「在蓮華王院南而禅刹近世異僧号朗庵不知為何処人也 曽興龍宝山大徳寺一休和尚相親常慕風穴演弉(延沼)之作畧(略)自好吹尺八 或自称風穴道者之住宇治吸江庵又暫寺世所謂薦僧之本寺也 斯徒露宿風食厭険難経歴諸方到処坐葉薦而為足故称薦僧或謂虚無僧也 亡命者或逃世隠斯宗門者間有之中世有暮露者是亦薦僧類也 凡東関西刈風穴道者門泒(派)之寺院在処々 一説朗庵慕普化振鈴之作畧(略)号普化道者也 然今以吹尺八見之則風穴道者之義足取之者乎」

<訳>

近世、朗庵という何処の誰とも分からない異僧がその妙安寺に住んでいた。龍宝山大徳寺の一休和尚(1398-1481)とも親しく、風穴延沼和尚の作略を慕って自ら好き好んで尺八を吹いていた。自称風穴道者とも言い、所謂薦僧の本寺である宇治吸江庵に暫くの間住んでいた。路上で寝ることや、食べることが困難でも厭わず、諸方を歴訪し菰の上に座す衆徒を、薦僧あるいは虚無僧と称す。亡命者或いは隠遁者も宗門の間では中世の暮露といい、これも薦僧の類である。凡そ東関西(近世には関西と言う言葉が存在したもよう)には風穴道者の門派の寺院が所々にあった。一説によると、朗庵は普化禅師の振鈴の作略を慕って普化道者とも号した。今以て尺八を吹いてみると風穴道者の道義が十分に伝わってくる。

この「雍州府志」に(4) 風穴延沼のことが書かれているのだ。

風穴延沼(ふけつ えんしょう・896~973年)とは、中国宋代(960-1279)の初期を中心に活躍した臨済宗の禅僧。臨済義玄の三代後の僧で唐代から宋代にかけて活躍した杭州の人。

江戸名所図会を書いた人は、虚無僧について「雍州府志」を参考にしたようですね。

(3) の「むまひじり」についてはこちらを参照ください↓

(5) 明恵上人の皮袋についてはこちら↓

(6) 「つれづれ草」はこちら↓

さて、語句解説が長くなりました。

この比翼塚、イギリスの外交官によって紹介されています。

強盗の巣窟で乙女に起こされる権八

その外交官とは、

アルジャーノン・フリーマン=ミットフォード (初代リーズデイル男爵)

江戸時代から、明治時代にかけて日本に滞在した。日本語にも通じ、1871年に『昔の日本の物語(英語版)』を執筆。赤穂浪士の物語を西洋に初めて紹介するきっかけとなっているとのこと。

白井権八と小紫の話は、外交官にもよっぽど印象的だったのでしょうか。

と、

あっちにこっちにと、話は飛びましたが、ここまで、白井権八『探墓行』でした。

お次は、白井権八☆虚無僧尺八・浮世絵特集です♪目の保養にどうぞ笑

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇