減らした業務はすぐ埋まる〜情シス目線のプロジェクトマネージメントTips#58

世の中にプロジェクトマネジメントに関するコンテンツは非常にたくさんあるのですが、よく見てみるとどうしてもSIer目線のものが多いように思えます。SIer目線の場合だと、どうしても利害が一致しないせいか事業会社というか情報システム部門目線から見るとピンとこないものも多く、ちょっと腹落ちしないことが多くあります。

というわけで無いなら作ろうということで「情シス目線のプロジェクトマネジメント」なるものを書いてみようかと思い不定期だとは思いますがシリーズ的に書いていこうと思います。

工数削減、業務効率化を目指すものの・・・・

最近は少しずつ減ってきている感じですが、ITシステムの導入目的のうち、数多くのケースが工数の削減や省力化を謳っています。・・・とはいえ日本の場合は工数の削減をしてもアメリカの企業のように解雇できるわけではないので直接は経費の削減には繋がりません。

ということで挙げがちなのは「削減した工数で寄り高い付加価値を持った仕事にシフトする」というような目的に持っていくことは少なくないでしょう。しかしながら今まで単純作業ばかりをしてきた人を、そんなに簡単に(リスキリングしたくらいで)創造的で付加価値のある仕事なんかできるわけはないのですが、このストーリーにはもうひとつ大きな穴があって、実際に高付加価値の仕事にシフトできて収益が向上したという話はなかなかありません。

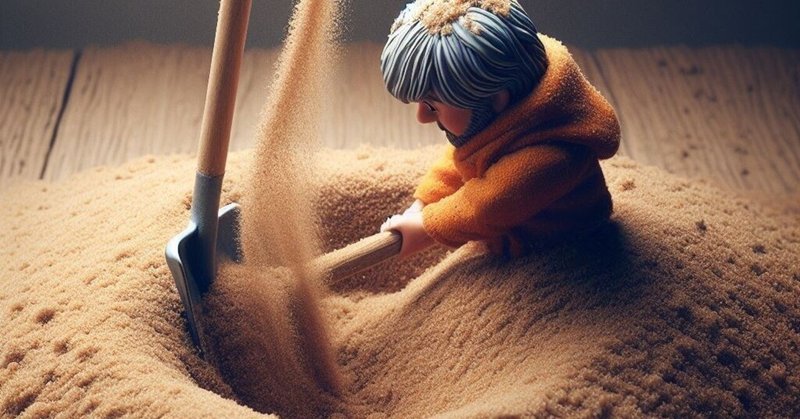

たいていの場合には、まるでサラサラの砂に穴を掘るような感じで、削減した効果は自然に、そしてあっという間に埋まってなくなってしまうのです。

空いた工数が埋まってしまう5つの理由

掘った砂の穴のように、どこから砂が流れ込んだがわからないのに、いつの間にか工数が埋まってしまうという理由はたくさん存在します。その仕事、仕事をする組織、仕事をしている担当者などなど複合的な原因なので、どのケースにも当てはまるということは無いのですが、そのうち代表的なものをいくつか挙げてみたいと思います。

担当者はもっとちゃんと仕事を仕上げたい

これは担当者が真面目であればあるほど深刻なのですが、真面目な人間は与えられた仕事を完璧に仕上げたいという欲望というか、本能みたいなものがあります。

真面目な担当者は工数削減が行われるずっと前から「もっとちゃんとやりたい」「もっと時間をかけて仕上げたい」と思っているのです。しかしながら「完璧な仕事」とか「完璧な結果」なんていうことは絶対にありませんし、とんな達人でも到達することはありません。

ですから工数に空きができたら「検算をする」とか「チェック回数を増やす」みたいに仕事を増やして99%のできばえを99.9999%を目指すことに時間を使うのです。

諦めていた仕事がたくさん潜んでいる

業務というものは、組織や担当者の能力に対してピッタリちょうど与えられるものではありません。能力に対して少なく与えられることもたまにはありますが、たいていの場合は能力以上の業務が求められている事がほとんどです。

ですから組織や担当者がいままで処理しきれない仕事を断っていたりすることがあります。いままでは優先度が高い省力化対象の仕事があったから断ることが出来ても、省力化されたら、かつて断った業務がバックログの棚から出てきて、気が付かないうちにその仕事をせっせと始めてしまうのです。

その仕事は論理的には優先度が下だったのですから削減した業務よりも価値が低いものになるわけで、残念ながら「高付加価値の仕事にシフト」することはなくなってしまいます。

暇になれば管理する意識が一気に減少する

人間は緊張感があるときにはものごとをしっかり管理するのですが、その緊張感がなくなってしまうと、そのタガは一気に外れてしまうものです。業務の管理でもそのことは全く同じです。

業務が逼迫していたときには、しっかりと優先順位を判断し、タスクをトレースし、そしてタイムボックスを意識して効率よくしていたのが、逼迫の度合いが下がると、優先順位はあいまいなまま仕事に着手し、タスクはのばなしのまま、タイムボックスを意識しないでダラダラと作業を引き伸ばしてしまいます。

効率化してみても、いつのまにか以前と同じくらいの生産性になってしまった・・・・なんて話はいろんなところで聞くことが出来ます。

時間を費やすのが仕事という思想による呪縛

昭和の時代のビジネスの価値観の代表的なものに「長時間仕事をする人が偉い」という思想がありました。「残業をするのも厭わない」とか「上司よりも早く帰るのはNG」というような人が評価される時代を長く過ごしてきた人は、どうしても「残業してないと働気が悪い」「暇な部署」みたいに思われるのをおそれてしまいます。

ですから自動化によって仕事がなくなった瞬間・・・つまりは「高付加価値の仕事を解する前」になんとかしようという意思が働きます。時間が浮いた先から前述したような仕事を片っ端から取り込んでいってしまうのです。

いざ「高付加価値の業務」をやろうとしたときには、余った時間は残っていないのです。

未知の仕事に対する恐怖

人間に限らず生命体というもの「新しい環境」「新しい状況」に恐怖するものです。このことは仕事においてもそのことは当てはまります。

その恐怖が心の底にあるために、上の人達が決めた今の仕事とは全く異なる「高付加価値」なる謎の仕事をするよりも、今の仕事の延長をしたいと思うはずです。今の仕事の延長として内容を良くするだけでも「改善した」「価値が上がった」ことにはなるのでITシステム構築に費やしたコストが見えていない現場の人には「これで充分でしょ」と思えてしまうのです。

自然に埋まってしまう工数をどう確保するか?

正直言って自然に埋まってしまうことを防ぐことは困難の極みです。つまりはどうにもなりません。いくら対策を考えても考えても、工数を埋めてしまう原因は次から次と湧いてきます。

埋まってしまうことは自然の摂理なのです。

対策として考えられるのは2つくらいです、

ひとつは「埋まる前に新しい仕事で埋めてしまう」事しかありません。つまりは仕事が減る前に仕事で埋めてしまうのです。仕事が実際に減る前に仕事を増やすというのですから鬼のような話です。

もうひとつはもっと鬼ですが、別な部署なりグループに異動させてしまうことです。「もうこの部門から離れる」前提にしてしまうことです。

ただ、いずれの方法でも、ひとつ方法を誤ると改善への意欲を失うことにもなり、自動化・省力化に協力してもらえなくなってしまうかもしれません。うまく立ち回ることが求められます。

でも情シスの場合はSIerと違って自動化を実現すればそれで終わりというわけではなく、実際の効果・・・経営上の改善を実現してなんぼなので、自動化・省力化が実現したあとのことまで考えなければならないのです

チョットつらい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?