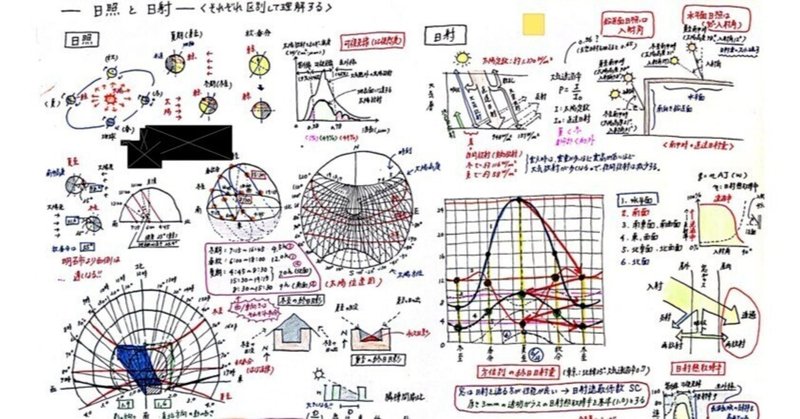

【一級建築士】花畠マル秘ノート<環境設備編>日照と日射(日照編)

ひっかけ問題をピンポイント対策

わかりづらい部分を花畠マル秘ノートを見ながら、過去問を解きましょう!

<日照編>

今度は日照です。日影と昼光率の問題がほとんどですよ。

ポイント1

Q、可照時間は何時間ですか?

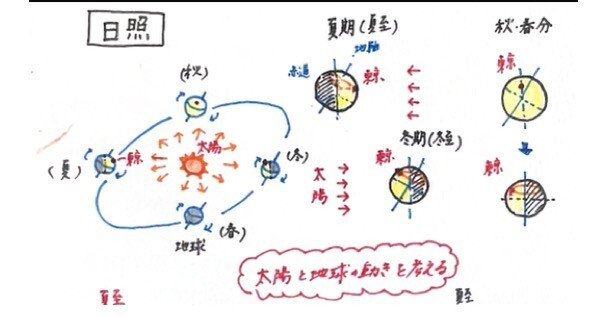

A、地球が傾いているので、季節によって日照時間が変わってくる。

<可照時間:夏は14.5時間(南面は7時間で一番短い)、冬は9.5時間、秋冬が12.0時間>

ポイント2

可視光線(比視感度)380nm~780nmの範囲。採光・照明でも出てきますね。可視光線は、視覚的に判断できる光でしたね。紫から赤までの色彩でもう一度理解しましょう。そしてプルキンエ減少という緑色側によって明るく見える現象がありますね。だから人間の目で見える光と実際の光と違いが出るので、視感補正しているものです。これを比視感度と言います。人間の感覚に補正しているものは、他にも音や色などがありましたね。

紫外線と赤外線は、目に見えない光、色としても表せない光ですね。この関係と合わせて覚えましょう。

ポイント3

南面の可照時間の差異と日の出時間を理解する。

赤い線は、どの季節も90°-緯度35°で55°となる

天頂は、春秋分の時(冬至は南側、夏至は北側にずれる)

ポイント4

ポイント3と同様

南面の可照時間の差異と日の出時間を理解する。

赤い線は、どの季節も90°-緯度35°で55°となる

天頂は、春秋分の時(冬至は南側、夏至は北側にずれる)

ポイント5

南北軸(正午時間)を中心に可照時間は反転しているだけ

ポイント6

太陽位置図

(日照図とは違うのでひっかけ問題に注意する)

ポイント7

日影曲線

(日照図、太陽位置図との違いをイラストで認識する)

ポイント8

永久日影は夏至の時にか表れない

(夏至で永久日影にならない部分は、他の季節でも永久日影になることは絶対にない)

ポイント9

・日の出へ日の入り=可照時間(障害物がない所で日照があるはずの時間)

・実際に日が照っていた時間が日照時間

日照率=(日照時間÷可照時間)✖️100(%)

ポイント10

南北隣棟間隔比

(Hが建物の高さ、Hが隣接する建物同氏の間隔)

建物の陰にならない隣接距離は、4時間日影で判断。

緯度が高いほど距離が大きくなる。

東京で2.0 札幌で2.7と大きくなる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?