建築確認DXに関する勉強会を開催しました!

はじめに

建設DX研究所では、建設業界が抱える様々な課題を解決する一助として、建設DXに関する情報その他建設業界の未来に関する情報を定期的に発信しておりますが、建設DX勉強会では、単なる情報発信に留まらない取り組みとして以下の目的を達成するための活動を行っています。

・建設DX推進に関する現状及び課題の共有

・建設業界の今後のあり方・課題解決方法等について検討・政策提言

・産官学での垣根を超えたフラットな意見交換

(スタートアップ企業・行政・アカデミア等)

こうした活動の一環として、「建築確認DXに関する勉強会」を開催しましたので、今回はその模様をお伝えしたいと思います。

勉強会の概要

建築確認DXに関する勉強会

主催:建設DX研究所

会場:株式会社アンドパッド本社9F ANDPAD Community

登壇者 :国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 武藤 正樹氏

日本ERI株式会社 BIM推進センター長 関戸 有里氏

株式会社 住宅性能評価センター 管理本部 システム部部長 松本 鋭一氏

モデレーター:岡本杏莉氏

オブザーバー:構造計画研究所:熊懐直哉氏、山本克也氏、鈴木勇気氏

今回は「建築確認DX」をテーマに掲げ、国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 上席研究員 武藤 正樹氏、日本ERI株式会社 BIM推進センター長 関戸 有里氏、株式会社 住宅性能評価センター 管理本部 システム部部長 松本 鋭一氏にメインスピーカーとして登壇して頂きました。

建築確認におけるDXの全体像と課題

国立研究開発法人 建築研究所

建築生産研究グループ 上席研究員

武藤 正樹氏

行政における建築確認DXの動き

国土交通省におけるインフラ分野のDX推進本部では、建築・都市・不動産分野のDX推進が掲げられている。特に、建築領域でのBIM活用、PLATEAU、不動産IDとの連携は重要なテーマであり、これらにより、生産性向上、防災の高度化、不動産流通の促進を実現することが求められている。

国土交通省の令和5年度予算要求においても、「PLATEAUや不動産IDと連携しつつ、建築BIMの社会実装を加速化するための基盤整備」に関する予算が新規計上されている。

また、国土交通省における建築BIM推進会議では、「BIMを活用した建築確認検査」に関して、取り組むべきタイムスケジュールが示されている。個社での取組は進みつつあるものの、行政も含めた建築業界全体でBIM導入を図っていくことが示されている。

この推進にあたっては、内閣府の官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)の予算が充てられており、省庁・建築研究所・国土総合技術研究所・民間業団体などが連携して研究開発が進められているところである。

BIMによる建築確認の開発

BIMによる建築確認の開発については、開発ステップが大きく3つ存在する。

ステップ1:建築確認図面をPDF化するなど、電子データをもとに審査・確認ができる

ステップ2:建築確認図面がデータ化され、データを用いた審査・確認ができる

ステップ3:建築確認に必要な3Dモデル情報・数量情報等をBIMモデルから出力し、BIMモデルによる審査・確認ができる

従前は紙図書による審査が基本だったが、今後のステップが進むごとに申請側・審査側の両方で電子化・データ化が進むことになる。

具体的には、産学官で構成される「建築確認におけるBIM活用推進協議会」において、BIMモデルから確認申請図書を作成する方法の手引きが作成されたり、BIMビューアに必要な技術仕様や審査の機序についても検討が行われているところである。

BIMの社会実装に向けて

技術的な検討が進む中、社会実装に向けてはデータの「真正性」と「長期見読性」という2点が重要である。

真正性については、これまでは紙であれば印鑑に、電磁的記録であれば電子署名に求められてきたところであるが、昨今は、印鑑および電子署名が不要となっている。

建築確認に関する書類の保存期間は、法的には15年間とされており、少なくともそれ以上の期間での情報の真正性が求められる。そこで、例えば、改ざんできないようなデータベースでの保存やブロックチェーン等の活用が求められるのではないか。

長期見読性については、少なくとも法律で定められた保存期間のデータの閲覧性を担保する必要がある。閲覧にあたっては、必ずしも「作成時点」の閲覧環境にとらわれる必要はなく、「閲覧時点」の閲覧技術に頼ればよいと考える。ただし、長期見読性の蓋然性を高めるためには、データそのものが規格化されることが必要ではないだろうか。

例えば、エストニアでは、BIMデータを特定のデータベースへ保存する取組が進められている。

日本の建築確認は、少なくとも現状では問題なく行われており、新しい取組に対応する必要性が感じられてないようにも見受けられる。また、持続的に運営できる主体を確保することや「誰かに皺寄せが行くのではないか」といった懸念を解消していくことも重要である。

これらの懸念を払拭しながら、建築確認DXを推し進めていくためには、もはや建築確認という枠を超えた全体最適への発送転換が必要ではないだろうか。

例えば、消防や特定行政庁との行政手続きのデータ連携の観点では、BIMの活用は業務効率化に大きく寄与するのではないかと考えている。BIMデータを信頼できる唯一の情報源(Single Source of Truth:SSOT)として担保されれば、各行政機関においてBIMデータが信頼できるデータとして繁用されることとなる。

また、建築・都市・不動産の相互連携の観点では、BIMデータが維持管理のためのデータとして活用されることも期待できる。さらに、省エネとの連携や、木造建築の推進という観点で、カーボンニュートラル政策にも寄与するのではないだろうか。

BIMを活用した建築確認DXは、建築確認だけのものではなく、今後広い分野に寄与する重要な施策といえる、欧州などの事例も参考にしながら、誰かに皺寄せがいくことなく、公平に果実を享受できる世界を目指していきたい。

建築確認におけるデジタル活用

日本ERI株式会社 BIM推進センター長

関戸 有里氏

今後の法改正による建築業界への影響

建築業界に関連する法改正で、当業界の動向に影響を与えると思われるものは、主として「2024年の改正労働基準法の適用」「2025年の建築基準法の改正」という2つの改正である。特に、建築基準法の改正では、住宅を含む全ての建築物に省エネ基準の義務化や、4号建築物における特例の縮小等が含まれている。

当社では、省エネ審査対象は全国で約45万棟、木造の構造審査等対象件数は約30万棟が、2025年の建築基準法改正により、増加すると試算している。これにより、建築確認においては、指定確認検査機関による建築確認申請・中間検査・完了検査の業務が増大することとなると予想されている。

デジタル技術を活用した完了検査における遠隔臨場

2022年5月、国交省が「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査の立ち合いの遠隔実施にかかる運用指針」を発出した。

この指針により、従来、受検者が現地にて立ち合う前提で運用されてきた完了検査を、デジタル技術を活用して遠隔から実施できることとなった。立ち会いのための業務負荷の軽減により、業務の効率化や働き方改革の一助にもなっている。

引き続き、本件に関しては検査員側についても実施できるよう、検討が進められており、具体的な課題の解決手段の検討の段階にある。

BIMを活用した建築確認申請

BIMを活用した建築確認申請は、大きく2点の効果がある。ひとつは「申請図書の整合性の担保」であある。BIMは、ひとつのBIMモデルを切り出して、仕上表、平面図、立面図、断面図、建具表といった様々な図面を生成ため、図面間での整合性の問題は生じない仕組みである。

もうひとつは形状に関する「法規制の見える化」である。斜線検討、複雑な形状の幹線状況は、BIMにより3Dで可視化できる。

一方で、建築確認における審査は、建築基準法施行規則第1条の3に定められた図書に記載された明示事項により行うこととされている。そのため、現状では紙面・PDFのみが審査対象であり、BIMモデルはあくまで参考資料の位置づけである。

今後、建築確認におけるBIMモデルの活用を進めるには、以下の課題がある。

• BIM活用の作成方法のルール化、データ活用の仕組みの構築。

• BIMに対応できる審査担当者の教育・育成。

• 審査側のBIMソフトウエア、PCなどの導入。

これらの課題の解決を進める一環として、企業による、BIM活用による取組の試行が行われている。

例えば、株式会社竹中工務店によるIFC形式のBIM活用による実証実験、清水建設株式会社によるBIM活用やスマートフォンのLiDAR機能を使った点群データによる法規制空間の確認といった試行例がある。

株式会社アンドパッドでは、国土交通省先導型BIMモデル事業として、中間検査の遠隔臨場の可能性を検証した。その際、検査員が遠隔で指示しながら検査を進めることに時間がかかるといった、実施のための課題が可視化され、順次それらを解決することで、実施への可能性が高まっている。

建築確認の業務品質の向上、業務効率化には、BIMデータの活用によるデジタル化が不可欠である。引き続き、BIMの特性を活かしつつ、周辺領域との整合性を検証することで全体最適となる仕組みとして、業務品質の向上と効率化を実現していきたい。

建築確認申請におけるICT活用

株式会社 住宅性能評価センター 管理本部 システム部部長

松本 鋭一氏

建築確認申請を取り巻く課題として、「組織ごとのITの個別最適化」「検査員の不足」が挙げられる。「検査員の不足」については、「デジタル技術を活用した建築基準法に基づく完了検査の立ち合いの遠隔実施にかかる運用指針」等の取組より検討が進められているところである。今回は特に「組織ごとのITの個別最適化」に焦点を当てたい。

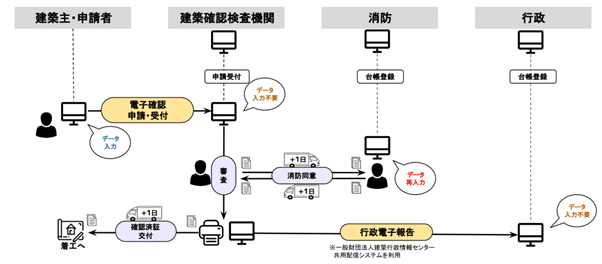

建築確認申請については、「建築主・申請者」による書類申請ののち、「建築確認検査機関」「消防」「行政」の間では書類(紙面そのもの)のやり取りがなされ、それぞれの組織にて個別に持つシステムに情報を入力・登録されるという方法がとられてきた。紙面の運送の所要時間も相まって、時間ロスが生じていることが課題であった。

2014年末に電子申請ガイドラインが策定されて以降、建築主・申請者から建築確認機関への書類提出の電子化が開始された。さらに、2017年には日本建築行政機関内にICT活用部会が発足し、電子申請の推進(要件緩和・ガイドラインの改訂)や行政報告の電子化が進んだ。

現在では、確認申請の電子化率は20%(当社は97%)、行政報告の電子化率は37%(当社は20%)となっており、徐々に進みつつあるものの、まだまだ道半ばと言える。

消防同意に注目をすると、現在電子化は進んでいない。その理由のひとつは、「共通基盤がないこと」である。事実、共通基盤をもつ行政電子報告は、徐々に電子化が進みつつある。

地域によっては、消防に独自の電子通信システムを採用している自治体もあるのだが、自治体毎に電子通信システムが異なることが難点である。自治体の手続きが電子化されることは生産性の向上が期待される事であるが、実態としては建築確認検査機関にとって、自治体毎に個別に最適化が進む事は異なる電子通信システムに対応することになり、かえって業務負担に繋がることもある。そのため、個別のシステムの活用を断り、従来の紙面での対応を継続するケースも発生している。

建築確認申請に係る手続き全体を俯瞰する視点で各組織の生産性を向上するようデジタルデータの活用について検討が必要と思われる。

目指す姿は、消防同意に関する共通システムが整備され、電子化の煩雑化が解消されることである。もしくは、さいたま市の例のように一般通信媒体(メール送付など)での電子申請が進むことも有効な策であると言える。

消防同意のみならず、建築確認申請の共通基盤が整備されれば、書類でのやりとりがなくなるだけでなく、組織ごとのデータの重複入力が不要となることが見込まれる。また、確認審査の期間が大幅に短縮され、建築主・申請者にとっても大きな恩恵となることは確かである。

建築確認申請に携わる関係者全体へのDXに向けた電子連携の改善が急務である。

終わりに

私たちの家づくり、地域づくりに欠かせない建築確認。

確認申請にBIMを活用することの意義や、完了検査における遠隔臨場の導入効果、消防同意にかかる行政間連携の課題等を学ぶことができたのではないでしょうか。

建築確認へのBIM活用については、国交省が設置する建築BIM推進会議の下部組織「建築BIM環境整備部会」が昨年11月に開いた会合において、国交省担当課長より「5年以内にはBIMによる建築確認が部分的にスタートするような社会を目指す必要がある」と発表されました。

具体的には、関係団体らと連携する形でBIMを前提とした申請・審査のルール設定や関係法令の整理、システム開発などの環境整備を推進し、2025年度に試行を開始する目標が掲げられました。その前段として一部の指定確認検査機関や地方自治体で対応している電子申請のさらなる普及に注力するとのこと。

今後、行政や関係者により具体の議論が活発化するものと考えられますが、当研究所としても、確認申請に用いられるBIMデータの保存・活用のあり方なども含めて検討してまいりたいと考えております。

また、完了検査の遠隔臨場にかかる環境整備や消防同意のワンストップ化といった諸課題についても併せて議論し、建設業に携わる方にとっての真のDXを推進していく所存です。

先日任意団体化した建設DX研究所では、今後も多様な技術分野の専門家・第一人者をお招きし、建設DXにかかわるテーマに沿って有益な情報を提供するための勉強会を開催していく予定です。

現存する様々な課題を一歩ずつ解決し、建設業界の未来をより良いものにすべく、その実現に向けた活動をこれからも続けていきたいと思います。