複数種目をやる文化は必須だと思います。

総合型地域スポーツクラブ マネジャーの上杉健太(@kenta_u2)です。今日は『複数種目をやる文化』をテーマにお話したいと思います。未来のことを考えながらお話しますが、どうか笑いながら読んでください(笑)

複数種目をやることは、脳神経系の発達が止まるまでに多様な動きを獲得しておきたいことから、今でも当たり前のように推奨されていると思います。(でも設計までは追いついていない印象)

今日はそっちの視点ではなく、もっと打算的で、生々しい視点で”複数種目”についてお話したいと思っています。結論を先に言うと、「複数種目やることを推奨しないクラブや種目は、競技人口を失うと思います」と「まずはスポーツ人口全体を増やす必要がある」です。

大前提は人口減少

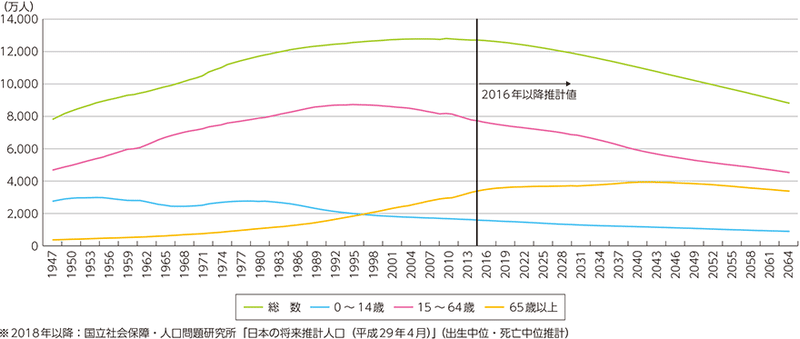

日本は人口減少社会です。もう人口はこれからも減っていくことが決定しているそうです。

これは総務省のホームページからの転載ですが、2008年から日本の人口は減少に転じていて、そこからは減少の一途を辿る予測が出されています。(平成30年度版)

これのエクセルの表も公表されていて、これによると、2020年の64歳以下の人口は8,913万人で、10年後の2030年には8,197万人、さらに10年後の2040年には7,171万人になると予測されています。2020年度を100%とすると、2030年には92%、2040年には80%になるということです。

80%というと、あまりピンと来ないかもしれません。例えば学校で言うと、30人いたクラスが24人になります。・・・ふーん・・・、ですよね。あまりピンと来ないですね(笑) サッカーチームで行きましょうか。例えば2020年現在、14名が在籍しているチームがあるとします。これが20年後、80%に減ると何人になるかというと、11名ですね。まだ何とか11人制の試合ができます。でも、2020年現在、13名が在籍しているチームの場合は、10.4名となってしまい、11を切ってしまうんですね。もちろん、そうなったらそうなったで8人制の普及などをすればいい話だとは思いますが、いずれにせよ人口の減少は競技人口の減少にダイレクトに繋がり、団体スポーツの場合は特に、たった1人が減ることでチームが成立しない事態にもなるということを忘れてはいけません。

スポーツ人口そのものが減る要因

人口が減ったらスポーツ人口(各種目の競技人口)が減るのは当然ですよね。でも、それとは別に、スポーツ人口が減る要因があるなと思っています。それは、社会の多様性により、です。

スポーツの地位って、結構高いところを維持していると思うんですね。憧れの職業にプロスポーツ選手ってずっと上位にあったと思いますし、習い事の上位にも常にスポーツはあると思います。でもそれがこれからもずっと続くと思うのは危険だなと思います。というのも、我々はスポーツの『体育』の側面に結構大きな期待をしていて、「強くなりたい」とかそういう目的をもってスポーツをやる人も多いと思いますし、「礼儀を身につけさせたい」と言って子どもにスポーツをやらせる場合もあると思います。(礼儀に関して言えば、本来のスポーツの性質とはまったくズレているのですが、どうしても軍人教育の流れを体育が持っているので、そうなっているのかなと思います。) これらが子どもの習い事で上位に来る理由の一つであることは間違いないと思います。また、進学や就職でスポーツ歴が有利に働くみたいな事実もあるのだと思います。

ところが、テクノロジーの発達により、あらゆるものがロボット化されたり、多様なサービスが誕生してきた世の中で、スポーツが同じような地位をキープできるかというと、私はかなり危ないのではないかと思っています。例えば子どもの習い事で言えば、プログラミングがもう当たり前になるでしょうし、動画撮影や編集みたいなものも出てくるでしょう。もちろんスポーツの素晴らしさは変わりません。でも、これまでの地位の高さを考えると、そこからはいったん落ちてしまうだろうなと思えるんですね。一応繰り返しますが、スポーツの素晴らしさは変わりません!ただ、多様な社会になれば、スポーツ以外のものも力を持ってくるので、相対的にスポーツの地位は下がると思うということです。笹川スポーツ財団によると、12~21歳の『全く運動をしない』層は、2015年では15.3%だったのが、2019年では21.7%と増えています。

12~21歳では、過去1年間に運動・スポーツをまったく行わなかった非実施者(レベル0)が増加傾向

過去1年間まったく運動を行っていない者(レベル0)が21.7%、120分以上の運動強度「ややきつい」以上の 運動を週5回以上行う者(レベル4)が24.7%であった。特に、過去1年間まったく運動を行っていない者(レベル0)は前回の2017年調査と比較して5.2ポイント増加した。2015年調査からの推移をみると、レベル4が減少しレベル0が増加傾向にある。

~『子ども・青少年のスポーツライフ・データ2019』(笹川スポーツ財団)~

あと私たちスポーツの人が気にしなければならないと思うのは、スポーツの持つ『体育』の側面が持つ価値は、強い体の必要性が低くなった社会では、当然価値を下げてしまうということだと思います。戦争をするのもロボット、重たい荷物を運ぶのもロボット、長時間労働するのもロボットとなった社会では、強い肉体の価値はたぶん下がってしまいます。すると、スポーツの”その面”に期待していた層は、スポーツをやる必然性を失い、スポーツをやらなくなる可能性が出てくるということです。本当にしつこいようですが、それでもスポーツの持つ心身の健康を維持する機能などは当然残り、それは確実に価値として認められ続けると思います。ただし、相対的に価値が落ちるのではないかということを言っています。

ただ、スポーツ人口が増える要因もあると思っています。それは、ロボットが働くようになり、人間が働く必要性がなくなってきた社会では、余暇時間が増えるはずなので、多くの人が仕事以外の活動を始める可能性があることです。『余暇市場』全体が成長するのではないか、ということですね。そこも当然、他の余暇活動との競争になりますが・・・。

複数種目の文化を作るしかない

おおもとの人口が減り、さらに選択肢の増加や価値観の変化(多様化)によりスポーツを選ぶ人が減るとすれば、スポーツ人口はかなり減ってしまう可能性があります。これまで通りではスポーツを維持・発展させることはできなくなるでしょう。少ない人で今のスポーツ種目を守っていこうとすると、どうしても一人で複数種目をやるしかなくなると思っています。(あるいはロボット相手にスポーツをする。これも起こりうる未来だと思います)

一人が2種目、3種目のスポーツをやるのが当たり前の社会になれば、ちょっとやそっとの人口減ではスポーツ人口はびくともしなくなります。我々のようにスポーツの価値を信じる者、スポーツを維持・発展させたいと思う者は、ここを目指さなければならないのだと思っています。中には、特定の種目の競技人口だけ伸ばせばいいと思う人もいるでしょう。スポーツ全体のことなんてどうでもよくて、野球さえ残ればいい、サッカーさえ残ればいい、そう考える人がいるのは理解できます。ただ、野球を残す為に、サッカーを残す為に、”野球以外””サッカー以外”をやる文化を作る必要があるということを言っています。

おそらくもうこの流れは始まっているので、これからどんどん複数種目をやる文化は作られていくでしょう。総合型クラブが増え、クラブとしても複数種目を揃え、推奨していくでしょう。そうでない単一種目のクラブでも、他の種目をやってはダメという主張は消えていくと思います。そうなると、「うちは他との掛け持ちはダメです」というクラブはだんだんと選ばれなくなっていくと思います。これも当然で、『それしかできないクラブ』と『それ以外のこともできるクラブ』では、後者の方に価値を感じるからです。『それ以外のこともできるクラブ』でも、『それだけやる』という取り組み方は可能なので、これも当たり前の話だと思います。それこそ、スポーツ以外の選択肢の存在も大きくなる社会で、「スポーツって一つに絞らないとダメらしいぜ」と思われたら、余暇市場での立場は危うくなってしまうでしょう。特定のスポーツ種目の為にも、スポーツ人口全体の為にも、『複数種目やる文化』はもう必須事項なのではないかなと思います。

複数種目をやることは、多様な価値観や人間関係を形成することに繋がり、脳神経系の発達段階においても効果的だと思います。ただそれは何もスポーツだけに限った話ではないんですよね。スポーツ以外のものも含めて、「色々やるといいよね」という社会全体を考えなければならないのだと思います。我々スポーツ人は、その中でまずはスポーツ全体の人口を維持・増加させることを考え、種目ごとの人口についてはその次なのだと思うんですね。優先順位としては。

ちなみに、『複数種目』の中には厳密に言うと2種類あると思っています。1つは、『同時に2つ以上の種目をやる』で、もう1つは『種目を変える』です。後者は同時的には複数やっていませんが、スポーツキャリアとして捉えた場合の複数種目です。これは、『特定種目のリタイヤ=スポーツからのリタイヤ』としない為に、非常に大切な考え方だと思っています。現場レベルにまで落とし込むと、「君はサッカーよりも柔道の方が向いているかもしれないぞ」と、サッカーの指導者が言ってあげられるような状態ですね。向いていないと思われるスポーツをずっと続けるより、自分に合ったスポーツに出会った方がスポーツ人口を維持できる可能性が高いという考え方ですね。もちろん幸福度も高い。

さて、今回は色々と未来予測めいたことまで書いてしまいましたが、突拍子もないことを書いたつもりは1ミリもありません。もちろん、どんな未来になるかは分からないわけですが、いずれにせよまだまだ『多様性』の流れは変わらないと思います。そう考えると、スポーツの中で複数種目の取り組みくらい推奨できないで、何が多様性だって話になってしまうと思うんですよね。

何だか書いているうちに、スポーツ界全体の為に、今が頑張り時なのかもしれないと思えてきました。複数種目を推奨するとメリットが多いはずの総合型地域スポーツクラブが果たせる役割は多いはずです。取り組みやすい立場ですから!頑張りましょう!私も頑張りたいと思います!全てのスポーツの為に!いや、幸せな社会と人生の為に!

今回もお読みいただきありがとうございました!

ではまた!

ここから先は

総合型地域スポーツクラブ研究所

総合型地域スポーツクラブのマネジメントをしている著者が、東京から長野県喬木村(人口6000人)へ移住して悪戦苦闘した軌跡や、総合型地域スポ…

総合型地域スポーツのマネジメントを仕事としています。定期購読マガジンでは、総合型地域スポーツのマネジメントに関して突っ込んだ内容を毎日配信しています。ぜひご覧ください!https://note.com/kenta_manager/m/mf43d909efdb5