カーペンターズのどこがいいの?

僕は典型的な青二才で、思春期に夢中になったものを大人になってよく「超えた」とうぬぼれて、全否定することをよくしていた。丸山真男をフランス現代思想を読みながらバカにしたり、丸谷才一を保守反動などと揶揄してみたり。

The Carpentersもしかり。1970年代にとんでもなく夢中になり、ほとんどの歌が歌えるのに、ティーンになる頃から自らがまだ子供であったにもかかわらず深みのない子供用のポップスと切り捨ててしまった。

大人になりこのような若気の至りにギャッとなり、思わず舌噛んで死にたくもなるが、そんなことしても犬死でしかないので、せめて誹謗した人たちの魅力を語り罪滅ぼしとしたい。

そんでまずカーペンターズ。

彼らの魅力の起源は一体どこにあるのかを探るため、まずジャズの影響にあったのではないかと思い、カリフォルニア出身ってことで―と言っても彼らが生まれてから思春期までは東部の中でも最も東部らしいNew Havenに住んでいたが―、いわゆるWest Coast Cool Jazzって、あのTake Fiveで有名なDavid Brubeckとかを聴きまくったけど、カーペンターズの方がむしろ複雑で手の込んだ音楽を作っているんじゃないか、と思った。和声的に面倒くさいって言うより多重録音をしてさまざまな楽器の音やコーラスの声を対位法的に重ねるポリフォニックな構造を持った音楽。大抵のポップスはもちろんジャズより音が豊かだ(ジャズの魅力はクラシックやポップスにない変な和音や変なリズムが真骨頂で音の豊かさではない)。

そこですぐに思いついたのがThe Beach BoysというかBrian WilsonのPet Sounds。あれも何度も何度も録音して音を重ね、ポップスにとどまりながら豊かな音をしている。Richard Carpenterは生真面目というかnerdyで、ブライアン・ウィルソンに負けないぐらい自分独自の音楽を作ろうとしていたと思う。Nerdyをcerebralって言いかえれば、カーペンターズに歌を提供しているUCLAの大学院でTeaching AssistantをやっていたカリフォルニアサウンドのMichael Franksにも共通するところがあるかもしれない。

しかし彼らは影響を与えたというよりは同時代人として刺激し合ったといったほうが正しいかもしれない。カーペンターズは特に兄のリチャードがキャリアの始めの頃彼自身が歌っているvaudeville調のPiano Pickerという曲で語っているように、子供の頃他の男の子たちがフットボールしたり、女の子たちと遊んでいたとき、ずっとピアノの練習に熱心にしていて、また教会でオルガンを弾いていた。カーペンターズの流麗なコーラスまたそこで多用される対位法の起源はここらにあるのかもしれない。

そのリチャードの手にかかると例えばThe Beatles のTicket to Ride、 EaglesのDesperadoなどのポップスの歌が全く違うジャンルの重厚な音楽になってしまう。前述したマイケル·フランクスが作った曲B'wana She No Homeはポップスとは思えないようなパーカッションの破格の音を伴って歌われる。(もちろんここでは音楽の質―高級かくだらないか―を問題にしていない、心に肉迫してくることはもちろんビートルズやイーグルスのオリジナルでもある)。

でもこんな分析でおさまるのがカーペンターズの音楽の魅力だったら、好事家だけに好まれる地味なデュオで終わっていたかもしれない。Karenの圧倒的な歌唱力の前ではこのようなマニアックな解釈は単なるうんちくに過ぎないことを気づかされる。牧歌的なビートルズのTicket to Ride、コマーシャルソングだったWe’ve Only Just Begun、破滅した男のようにLeon RussellががなるSong for You、グルーピーの一晩の思い出のSuperstar、職業作曲家が作った砂糖菓子みたいなClose to Youらはすべて編曲の天才である兄リチャードの手にかかると原曲が分からないほど洗練されるが、それらが人々の情念に迫ることができたのはビロードのような低音でしっとりと歌う妹カレンがいたからであった。兄による知的に編成された楽曲に乗って心に直接入ってくる妹の声。もちろん人々がよく言う荒々しいとか動物的なものではなく、その低音はしっかりしているがきめ細かいもので、だからこそ人々は自分自身の不安や心細さを意識しながらもそれを一時カレンのしっとりしたヴォイスのうちに揺蕩うことができたのであろう。

いってみればカーペンターズとは知的なものをとことんまで追求したことと溢れんばかりの豊かな才能の混在であった。さらに上述した初期の作品においては、よく見られる成功する前の若い芸術家にて自信と不安とがのっぴきならない形でひしめき合い、それらが融合し、今までにない―メインストリームのポップスではない、その当時流行っていたフォークでもなく、勃興し始めたハードロックとは全く違った―音楽の誕生を当時の人々は目撃することになった。計算されつくされた楽曲に安定した低音はもうすでに完成されたもののように人々の前に現れたが、それと同時に人々はその完成がさらに大きいものになる潜在性を持っているという矛盾した気持ちにさせられた。そしてこの完成が未完成であると思わせることが芸術の定義であるはずだ。人々はそれを敏感に感じ取ったのである。

自身のテレビ番組を持ち、大統領に謁見し、世界中のラジオから”エヴリーシャララ”が流れ、一年レコードが出ず大騒ぎされたのちに出したアルバムがミリオンセラーになる1975年までのセヴンティーズの前半、カーペンターズはポップスの王道を破竹の勢いで疾走した。

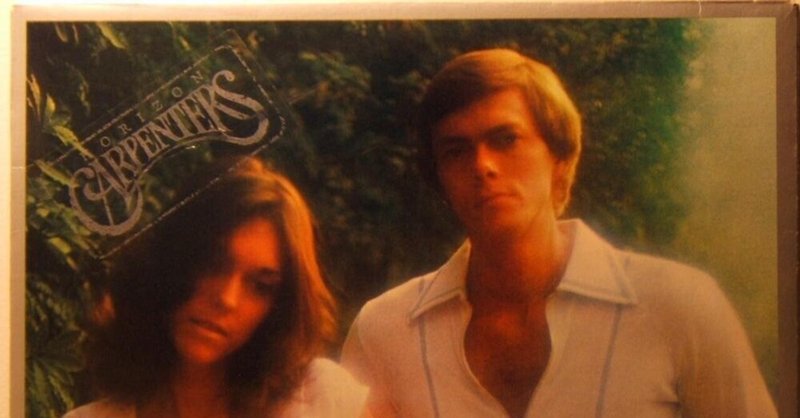

成功の秋は崩壊の冬の始まりである。満を持して実験を多岐にわたって施した1975年のアルバムHorizonは日本やイギリスなど「聴き巧者」が多いところでは大ヒットしたがアメリカでは辛うじてミリオンセラーに達しただけ―それだけでもすごいが。リチャードの最新の録音装置を使ったどんどん精緻化する音楽づくりに対応するようにカレンの歌唱力もversatileになる。ビロードのような低音から音域が拡がり、繊細なやや金属的な表現豊かなものに変わる。当時まだフォークと呼べるような素朴な味を出していたEaglesや往年のロックンロール歌手のNeil Sedakaなど様々のジャンルのカヴァーを自らの実験的な曲と一緒に兄リチャードが貪欲に取り入れ、高レヴェルの編曲・多重録音をしていくが、それに後れを取ることなく対応していくどころか歌の表現の幅を広げていった妹カレン。でも皮肉なことにこの音楽家として、そして歌手として洗練していくことが実はカーペンターズの初期のファンを失っていくことにつながったのではないか。

様々なジャンルの音楽を自家薬籠中の物にしていく。洗練という言葉はまさしくこの時期のカーペンターズにあったといっても過言ではない。しかしそれを聴いている人たちは果たしてそれを望んでいたのであろうか。

大衆というのは高度な技術を求めているのではない。生き散じるための娯楽しか求めていないとまでは言わない。しかし生きている時代の空気あるいは情念と言っていいかもしれないものをたとえ粗野な形かもしれないが本能的といってもいい形で表現しているものを敏感に察知し評価するのである。

この齟齬が露呈したのが1977年に出したアルバムpassageだ。このアルバムではカーペンターズはカントリー、カリプソ、オペラなど多岐にわたる音楽のジャンルを華麗に表現し、1973年のNow & Thenで試みたラジオ放送を模したDJのおしゃべりを復活させるなど様々な仕掛けがある凝りに凝った―ジャケットも洗練されているーレコードであるが、そこでのカーペンターズの音楽は完成度が高くポップスとしてはあまりにも前衛的で大衆が欲しいものを提供しなくなってしまった。それまでの世界的大ヒットアルバムと違って商業的にはふるっていない。

1969年から1977年までほぼ毎年アルバムを出していたが―1974年にはオリジナルアルバムは出していないがそれまでのシングルをこれまた録音し直したりしてまとめたカーペンターズとして一番売れたアルバムThe Singlesが前年の暮れに出ていて、またI Won't Last a Day Withoutが春先に出ている―この時からベストやクリスマスアルバムを除いて彼らは沈黙に入る。

ファンから離れ、洗練の極みまで行ってしまったカーペンターズ。前述のビーチ・ボーイズのブライアン·ウィルソンは徹底的に自分の音楽を追求したことでビーチボーイズの仲間と仲違いをし精神の失調を起こす。ポップス最高傑作とも言われているPet Soundsの次のアルバムSMiLEは頓挫してしまった。カーペンターズもその後1981年に失地回復を狙ってMade in Americaを出すが、洗練のコピー版のようなもので、かつて様々な仕掛けがある歌を情感たっぷり歌って私達の心に迫ってくるカーペンターズはもはやいなかった。

ヘミングウェイが老いたとき、元気でパリにいた頃を懐かしんで書いた『移動祝祭日』でかつての親友であったが疎遠になり、結局音信不通のまま亡くなってしまったスコット·フィッジュラルドについて「彼の才能は蝶の翅の模様のように自然だった。蝶が模様のことを分かっていないように彼もそのことを理解しておらず、いつ触れられて模様がそがれてしまったことも気づかなかった。そののち翅がそこなわれたことに気づき、意識したが、もう飛べることはできなかった。というのは飛ぶことへの愛が失われれてしまい、楽々と飛べたことを思い出すことしかできなかったのだ」、といっていたが、兄リチャードは自然にあのビロードのような低音で歌っていた最愛の妹をどのように今思っているのであろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?