GoogleFormで複数回答の選択肢に「その他」がある場合

長いタイトルですが、そのまんまの話です。複数回答がある場合にどうなるかの話はこちらを見てください。今回は、その選択肢の中に「その他」を設定した場合にどうなるかという話です。

複数回答の選択肢に「その他」を設定すると

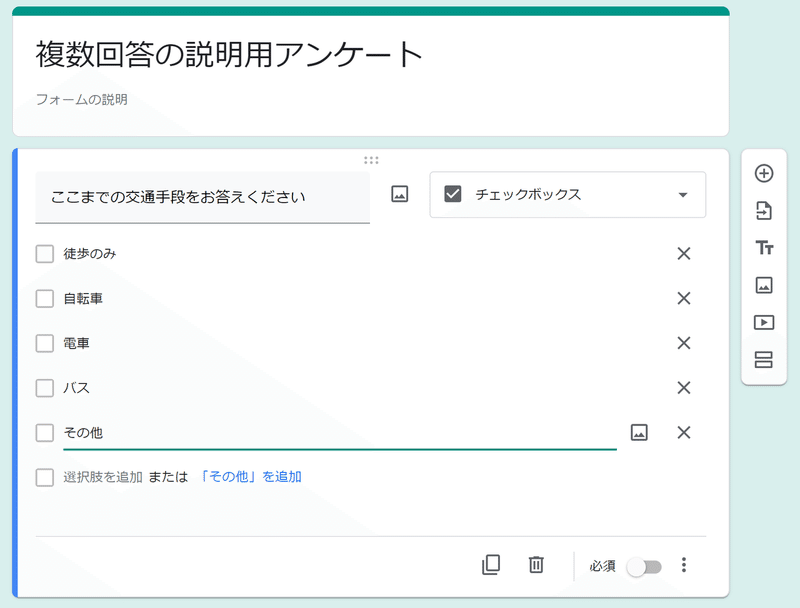

図01 その他の設定

GoogleFormの複数回答(チェックボックスの設定)では、図01のように「「その他」を追加」機能を使うことで、「□その他」 の後ろに自由記述欄を設定することができます。

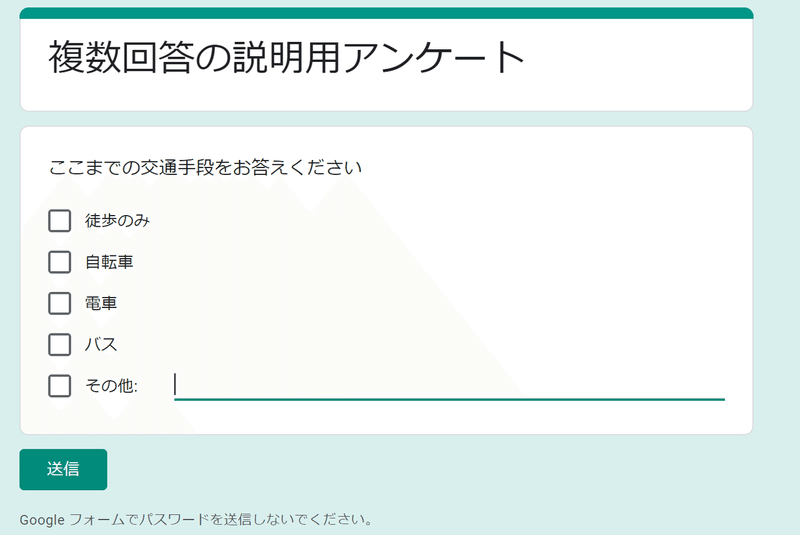

図02 「その他」を設定した場合 後ろに自由記述ができるようになる

図02のように、「その他」の後ろが自由記述欄になるので、ここで自由に回答を記入することができるようになります。

「その他」で自由記述をするとデータはどうなる?

図02のように自由記述欄ができて便利なのですが、一つ問題があります。この形式でアンケートが回答された場合、データはどのようになるでしょうか。

例えば、以下の2つの例の場合どうなるでしょう。

「電車」と「その他」を選んで、その他の自由記述に「家族に駅まで車で送ってもらう」と記述

「徒歩のみ」「自転車」「バス」「その他」を選んで、その他の自由記述に「日によって違う」と記述

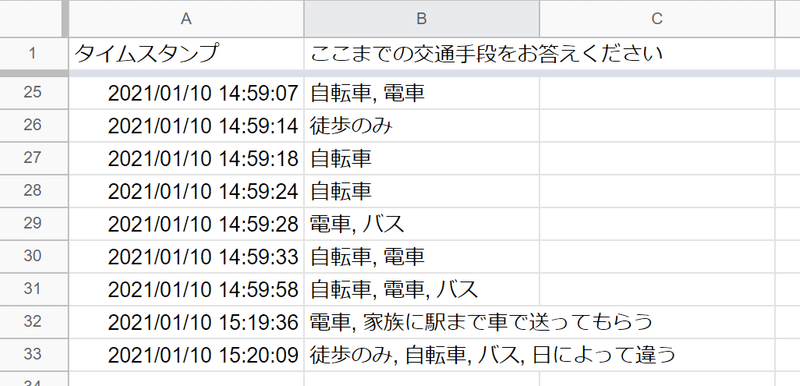

図03 「その他」の自由記述欄に回答があった場合のデータ

「その他」の自由記述欄に回答があった場合は、図03のようなデータになります。32行目と33行目がそれなのですが、自由記述の内容も同じセルに入力されてしまいます。そして「その他」を選んでいることはわかりません。自由記述の内容があるので、わかるといえばわかるのですが、「その他」としては記録されないので、「その他」が何人いるのか集計するのが面倒です。

何よりも問題は、自由記述内容がそのまま入ってしまうので、集計が困難ということです。複数回答のデータ集計はこちらで説明していますが、複数回答の選択肢を変数として、それが有る無しを関数で判定するようにしてデータを編集してから集計をしています。なので、図03の形式でデータが入ってしまうと、「その他」数の集計も大変ですが、自由記述の内容の集計も困難となります。上のリンク先で説明している方法をとるとなると、自由記述の内容を全て見てから選択肢と同じように変数として設定することになり、かなり面倒です。

「その他」の数と自由記述の内容を把握する方法

「その他」の数と自由記述の内容を把握する方法ですが、チェックボックスの設定を工夫することで対応します。

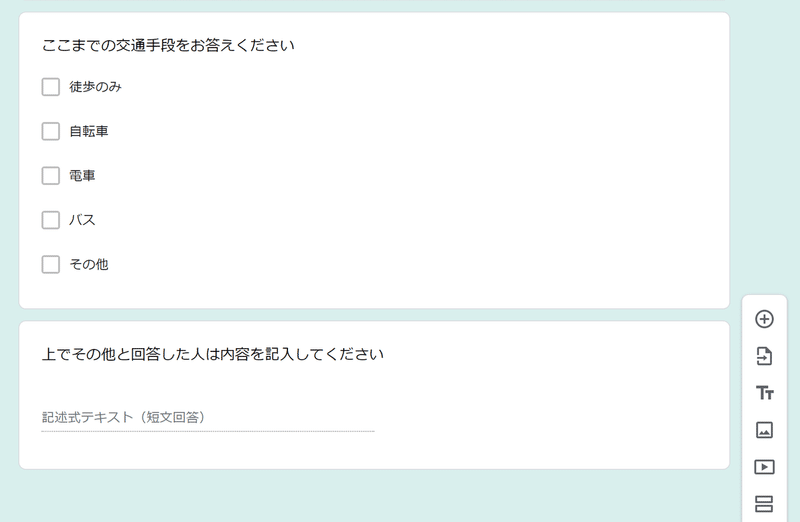

図04 その他と自由記述を分離する

チェックボックスの選択肢(複数回答)を作成するときに、「その他」は図02で示した「「その他」を追加」を使わずに、普通に「選択肢を追加」で選択肢の名称を「その他」とします。こうすると自由記述欄が作成されません。そして、自由記述は図04のように、記述式質問として別質問にします。このやり方だと、「その他」の数もこちらのリンク先のやり方で集計できます(他の選択肢と同じように「その他」も選択肢として扱えばいいので)。

チェックしたら必ず自由記述を書くような制御ができないので、自由記述部分が無回答になる可能性がありますが、図02の状態よりは格段に集計は楽になります。

まとめ

GoogleFormの複数回答では、「その他を追加」で「その他」を設定し後ろに自由記述欄を設けてしまうと、「その他」の回答数や自由記述内容の把握が非常に面倒なことになります。

それを防ぐには、「その他を追加」機能は使用せず、「その他」を他の選択肢と同じように追加し、自由記述は別の質問にした方がいいでしょう。

この記事おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?