『往復書簡 選外』(13) 雨宿り【小説】

いつも雨宿りしている少年がいた。その少年の目には、世界はいつも雨が降っているように見えるのだ。物心ついたときからそうだった。

天気の良い青空を見上げても、彼には暗く立ちこめる鈍色の雲とそこから糸を引く雨が見えた。道路にはいつも水たまりができていたし、ガラス窓にはいつも水滴がついていた。起きているときも、眠っているときも、少年の耳にはザアザアという雨音が止むことはなかった。カサを差さずに出かければ、着ている服はびしょびしょになってずっしりと重たくなった。髪の毛は濡れて頭に貼りつき、前髪からぽたぽたと落ちる滴が彼の心をげんなりさせた。彼には世界はそう感じられた。

突発性豪雨を伴う慢性的雨降り症候群。主治医は診察室で、まだあどけない子供だった彼と彼の両親にそう告げた。母親はそれを聞くなり、我が子を抱きしめて泣き出した。この病気が一生治ることはありません。この子は生きているかぎり雨に降られ続けるでしょう。ですが、そう悲観的にはならないでください。世界には雨に降られ続けても、幸福な人生を築き上げている方々が大勢いるのです。主治医は額の裏側に貼り付けてあった例文を丁寧に思い出しながら言った。父親が声を荒げた。毎日毎日雨が降っていて、どんな良いことがあるというんですか。主治医は言葉につまり、苦し紛れにこう言った。例えば天気予報が外れても腹が立つことがありません。

次の日から少年の家では天気予報を見なくなった。

幼い頃の少年は毎日カサをさして歩いていた(近所では彼は気の触れた子供として丁重に扱われていた)。小学校の入学式で母親と並んで撮った写真。桜の花びらが降る中で、母親は複雑そうに微笑んでいる。隣には長靴を履き、オレンジ色のカサをさしている彼がいた。まるで前衛芸術のような記念写真だった。

中学に上がると、少年はカサをさすことを拒むようになった。自分だけがカサを差し続けている、そのことが彼を苦しめ始めたのだ。ただ雨が降り続ける。それ以外、彼は普通の人間だった。少なくとも彼自身はそうありたいと願っていた。だから少年は雨宿りをした。少しでも屋根のあるところがあると、サッとそこに移動した。どこかの店先やバス停、電話ボックスや民家の軒先まで、雨を防げる建物は何でも利用した。雨の中で行き交う人々の姿を眺めるのも嫌いではなかった。時間があるときは数十分でも一時間でも、佇みながら往来を眺めていることもあった。

それは六月のある土曜日のことだった。いつものように少年が一人で雨宿りしていると肩を叩かれた。振り返るとそこには自分より年が十歳は上の女が立っていた。「あまり雨宿りの風景を見すぎるとよくないよ。瞳の色がだんだんと落ちてしまうから」彼女はそう言って少年の顔をぐっと覗き込んだ。「私みたいにね」。彼女の瞳は雨雲のような灰色をしていた。彼女はにこりと笑うと少年に向かって軽く会釈をした。彼女は薄紫色のレインコートを羽織り、深緑色の長靴を履いていた。ショートカットの前髪はうっすらと濡れてつたのようにカールを描いていた。右手にはカタツムリのモチーフがついた銀の指輪がはまっていた。彼女は自分の名をアジサイと名乗った。

アジサイの家には、少年と同じ病気を持つ多くの人間が集まっていた。アジサイの家はとても巨大で、アジサイ自身も同じ病気を持っていた。生まれた時から雨に降られている人間がそこには集まっていた。アジサイの家は彼らにとってのサナトリムのような場所だった。

延々と続く廊下を少年と並んで歩きながら、アジサイはこの家の歴史を語りだした。自分の家が経済的にとても裕福であること(祖父が戦後間もない時に貿易で莫大な利益を生み出した)、父親がその経済力を背景に政治の世界で成功を収めたこと。そして、娘の私が生まれ病気が判明したこと。祖父と父はそれぞれの権力を使って、私の治療のためにこの家を建てたこと。

「あなたもいつでもここにきて構わないし、ずっといても構わない。ここは私たちのための場所なんだから」アジサイは銀色のカタツムリを弄びながらそう言った。少年はなんと答えていいか分からず、ただ小さく頷いた。「ただし、この家には約束がひとつだけあるの。ここでは本当の名前を口にしてはダメ。必ず雨にちなんだニックネームで呼び合うことになっている。ここにいたいと思うなら、自分でその名前を考えて」。

アジサイはそう言ってドアを閉めた。いつの間にか少年は一人で広い部屋の中にいた。カチャリ、と鍵の掛けられる音がした。部屋はホテルのように清潔な雰囲気をしていたが、形が妙だった。四角ではなく六角形だった。ベッドがひとつあり、窓がひとつあった。窓の向こうからは青空が覗いていた。少年は驚いて駆け寄った。窓だと思ったものは風景の映し出される大型のディスプレイだった。壁に手をつくと、そのまま手の平の形にゆっくりとへこんだ。どうやら防音性のクッションが埋め込まれているようだった。ベッドに寝転ぶと、天井一面が柔らかく光っていた。少年には分からなかったが、それは晴れた日の太陽と同じ光だった。

少年は目を閉じてアジサイの言葉を思い返していた。ここにいたいと思うなら、雨にちなんだ名前を考える。ここは確かに雨の降らない世界だった。しかし、少年には何かが歪んで感じられた。この家に集まっていた、自分と同じ病気を持つ人間達の目。彼らもみなアジサイと同じ灰色の瞳をしていた。

——ここから出た方がいい。

少年はそう直感した。だが、鍵のかけられた扉はそれを許してくれなかった。少年は何度もノブを回し、ドアを叩いた。喉が枯れるくらい大きな叫び声も上げた。しかし、アジサイも他の誰も来なかった。部屋は少年を閉じ込めたまま時間だけを押し進めていった。

ノックの音で少年は目を覚ました。部屋の明かりは消えていた。ディスプレイの窓にも何も写っていなかった。部屋はしんとして真っ暗だった。おそらく外の世界も夜になっている頃だろう。何も見えず、何も聞こえない。雨音のしない夜は、少年に奇妙な非現実感をもたらしていた。もう一度ノックの音がした。「名前は考えられたのかしら」。アジサイの声だった。少年はここから出ていきたい、出して欲しいと訴えた。アジサイは続けた「何でも構わないのよ。雨にちなんでいれば。例えば雨どいでも洪水でも。何でも構わない」。ここから出して欲しい。少年は繰り返した。アジサイは何も答えなかった。そしてもう二度とアジサイの声が聞こえることは無かった。

少年は再びベッドの上で仰向けになり、暗闇を見つめながら、朝になるのを待とうと考えた。不安な気持ちがないと言えば嘘になるが、彼にできることは待つことだけだった。

ふと、頬に冷たい点を感じた。指で触れてみると濡れた感覚がした。今度は額に冷たい点があらわれた。次は鼻の頭だった。ぽつん、ぽつん、と。真っ暗闇の中で何かが降ってきていた。それはまるで、

——雨漏り。

少年はそう結論づけた。天井からどんどん雨が漏れていた。それは次第に激しさを増していった。少年はベッドから起き上がろうとしたが、できなかった。体は麻痺したように動かなかった。例えば雨どいでも洪水でも。アジサイの声は不吉な響きを帯びていた。例えば雨どいでも洪水でも。雨漏りはもう雨漏りとは言えなかった。それは激しい豪雨となっていた。少年の体は仰向けのまま雨に叩き付けられていた。鼻の穴や唇の隙間から、雨が入り込んできた。少年は何度もむせ返り、涙を流した。床に水が溜まり始めていた。雨が水面を打つ音がせり上がってきている。ぐしょ濡れになったシーツが雨水の中を漂い始めた。やがて水面が少年の耳を、口を、鼻を覆った。彼の叫び声は泡となって、揺れ動く雨水の中をぶくぶくと立ち上っていった。果たしてこれが、現実なのか夢なのか病気なのか、分からなかった。少年の意識は混濁したまま押し流されて、やがて無くなっていた。

少年の体は雨に包まれたまま、暗闇の水の中を掲げられるようにいつまでも浮かんでいた。

文 / 岡本諭

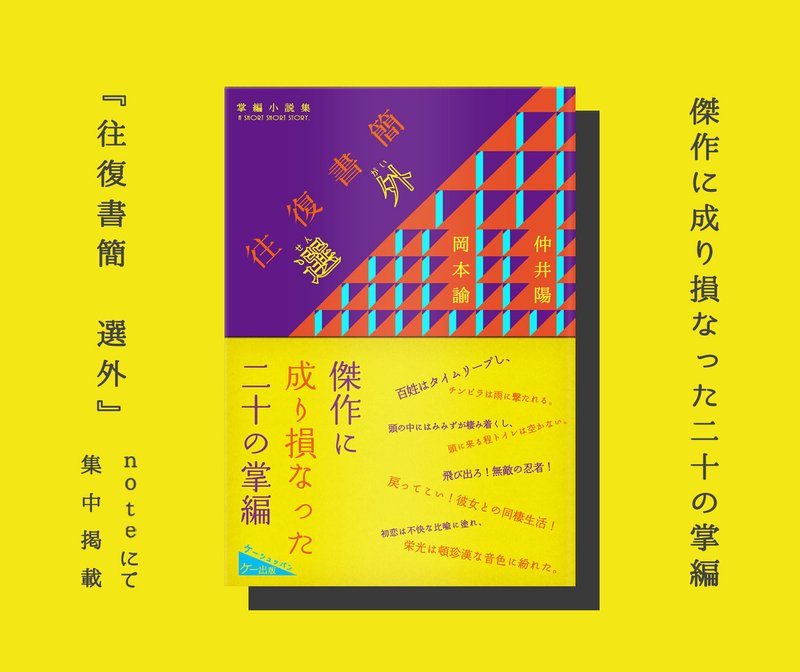

表紙 / 仲井希代子(ケシュ ハモニウム × ケシュ#203)

*『往復書簡 選外』とは… 仲井陽と岡本諭、二人の作者が2014年から1年間に渡ってweb上で交互に短編小説をアップしあう企画『往復書簡』から、様々な理由で書籍化されない「選外作品」ばかりを集めたスピンオフ企画です。

書籍化された『往復書簡 傑作選』は、学芸大学にある本屋「SUNNY BOY BOOKS」さんと中野ブロードウェイ3Fにあるタコシェさんでも取り扱って頂いております。是非お立ち寄りください!

●ケシュ ハモニウム(問い合わせ)

Web→ http://www.kesyu.com

Facebook→ https://www.facebook.com/kesyuhamo

Twitter→ https://twitter.com/KesyuHamonium

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?