ジョン・ヘイダックが教えてくれたこと(その②)

「ドローイング」の不思議

建築に関わる人たちのあいだで、「ドローイング」は非常に高い地位を占めています。ここで「ドローイング」とは、図面やスケッチ、それに類するもののことを指します。よく考えると、これって奇妙なことです。本来、ドローイングは建物をつくるための手段であって目的ではなく、実際のところそこで過ごす人たちにとっては大して役に立たない代物な訳ですから。

でも、ドローイングを建築関係者が大切にするのには、それなりのワケがあります。その理由のいくつかは極めて単純です。ひとつは、建築は一品生産なうえにデカくて高額なので、いきなり実物をつくるわけにはいかないから。ドローイングに頼らずいちいち造って壊しを繰り返していては、お金も時間もとてもじゃないけど足りません。なので、建築を設計したり施工する人々は、ドローイングという媒体のその先に、実体としての建築をイメージ・表現できるよう日々努力しています。

もうひとつは、建築は基本的に動かせないから。いや、当たり前の話なんですが、これは絵画・彫刻・プロダクトといった他の造形分野との大きな違いで、建築の展覧会をやるときは、それ故に模型や写真と並んでドローイングがメインなコンテンツになる訳です。

他にも色々理由は見当たりそうなんですが、最後にもう一つだけ大事な理由を挙げておきましょう。それは、ドローイングこそ建築家の思考のピュアな反映になり得るから。ご存知の通り、建築をつくるためにはたくさんのパワーが必要です。当然実現のためには色んな人の思惑が渦巻きますし、お金を巡っての攻防戦みたいなことも繰り広げられます。なので、世の中に出来上がった建物は現実のアレコレに塗れた代物であることが殆どだと思われます。職人さんがウッカリ間違っちゃったところを事後的に対応した部分もあったりするかもしれません。

僕自身としては、そうやって現実に折り合いをつけるプロセスこそ、設計者として実装すべき職能のコアと思っているので、普段はプラクティカルな設計実務に従事している訳ですが・・・・それでも、仮に実現に恵まれなかったとしても、新たな建築をクリエイトしたいと願った建築家の思考の純粋な反映にはきっと価値があります。それを知ることができる、今のところほぼ唯一の媒体が、ドローイングなのです。

そんな訳で、ドローイングというものは、実体としての建物の下位互換ではない、それ自体意味ある表現物であるという認識が、少なくとも慣習的にはあります。この認識のおかげで、実際に建てるわけにはいかない大学での設計課題なんかも、一種の評価システムとして成り立っているといってもよいのではないでしょうか。意識してかせずか、一部の学生たちは、傍から見るとちょっと異常なくらい、建ちもしない図面の表現に情熱を傾ける訳です。

マクラが若干長くなってしまいましたが、、、ざっくり建築とドローイングの関係についておさらいしてみました。ドローイングの自律性は、考えれば考えるほど深いテーマで、個人的には「Building」と「Architecture」のフレームワークとしての差異や、認識論・現象学的な思考に繋がっていったりする議論だと思うのですが、勉強不足なので下手に突っ込むのはやめておきます。

創造の「端緒」としてのドローイング

ここからが本題なのですが、ジョン・ヘイダックという作家が「ドローイング」に価値を置いていたことは疑いありません。彼がドローイングを無価値あるいは建物の下位互換と考えていたら、アンビルトの計画を世に問い続けた彼の創作人生は無効になってしまいます。むしろ、この辺は「実作への手がかり」としてコンセプトワークを発表していた建築家よりもずっとラディカルに、ドローイングに価値を見出していたと考えるべきでしょう。

それを裏付けるように、ヘイダックはドローイング表現に非常に意識的でした。一見変哲のない図面に対しても、何を描き、何を描くべきでないか慎重に取捨選択し、必要あらば独自の表現法を編み出していました。それ以上に驚くべきは、彼の探求は、ドローイングが「表現手法」の枠を超え、創作される建築のデザイン自体へと逆照射して影響を与えるような、発見的な出来事を引き起こしめていることです。僕にとって、このドローイングと建築デザインの対話的な関係は、とてもエキサイティングに映りました。本稿では、そのことについて紹介してみたいと思います。

ー

ヘイダックのドローイングと切り離せない事柄として、彼の絵画への関心を挙げることができます。彼の興味は、キュビスムとその前後のペインター、あるいはルネッサンス以前の西洋絵画・日本の浮世絵などにあったようです。その共通点は、透視図法(パースペクティブ)を用いずに画面を構成していること。よく知られる通り、透視図はルネサンス期の発明の一つで、今でも空間表現のパラダイムです。そして、この一種イリュージョン的な手法に頼らず空間やオブジェクトを表現しようとしたのが、キュビスムのペインター達でした。ヘイダック自身も、キャリア後半のある時期に至るまではパースペクティブを忌避し、透視図ドローイングを発表していません。

ヘイダックが、「絵画と建築」という回路を切り開く上で影響を与えたのは、恐らくエッセイ「透明性」の著者でしょう。「実の透明性」「虚の透明性」のフレーズで本邦でも有名なこの論文はコーリン・ロウの著作として認知されていますが、実はロバート・スラツキーという画家が、共著者として名を連ねています。

エッセイ、「透明性」はセザンヌの「サント・ヴィクトワール山」の考察から始まります。例えばこんな調子です。

そして彼の絵画をじっと見つめると空間の中で対象物が前に飛び出してくるように見えてきて、この感じは不透明でコントラストの強い色彩により、一層強められ、また山の裾が画面の縁と交差することによって更に強められる。

引用:『マニエリスムと近代建築』

コーリン・ロウ著、伊東豊雄・松永安光訳 / 彰国社 / 1981

図版:Mont Sainte-Victoire

図版出典:Philadelphia Museum of Art

その後も、このエッセイでは、建築と絵画が入り乱れつつ考察されていく訳ですが、その論考対象はヘイダックの関心事項とほぼ合致しています。

ー

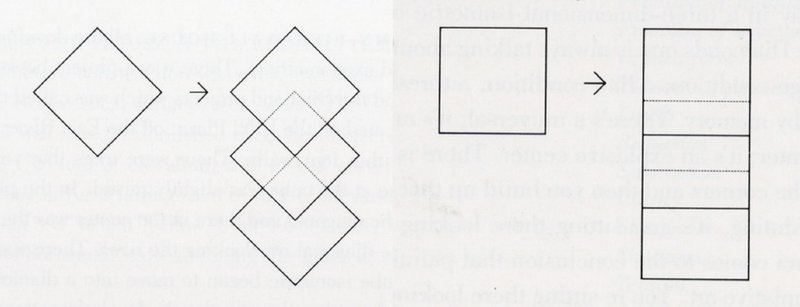

テオ・ファン・ドゥーズブルフやピエト・モンドリアンといった、キュビスム同時代のヨーロッパ抽象画家にも、ヘイダックの関心は向けられていました。代表作「DIAMOND HOUSE」のプランは、モンドリアンの絵画を明示的に参照しています。作品そのものにひけをとらず興味深いのは、彼が発表に寄せて書いた文章。ここでは、「四角いキャンバス」に対して「直行した抽象形態」を「45°傾ける」ことに対する、考察が展開されています。

1920年代にテオ・ファン・ドースブルクとピエト・モンドリアンのデ・スティール派がついに解散するに至った主な論点の一つは、ヴァン・ドースブルクが、カンヴァスに描かれた内側の直角の関係を45度傾け、それによって、カンヴァスエッジと平行していた元の90度を消失させてしまった時に起った。

モンドリアンは、直角の関係においては積極的にまた精神的に関わり合っていたので、この行為は容易ならぬ形態上の意見相違を引き起こした。ヴァン・ドースブルクの45度の内部関係のモンドリアンの解答は、カンヴァスを傾けることであった。それを見る人にとっては内部の90度の関係は元のまま保たれている。この行為による形の分割は、エッジによる周辺の緊張感を弱めてしまい、図形の輪郭が誇張され、フィールド感が拡張されてカンヴァスを超えてしまっていることを暗示している。

引用:『a+u 74;03』

若干分かりにくい部分もありますが、要旨としては、モチーフに対するメディウム・表現手法の差異が、観察者の知覚にどう影響するのか、ということだと思います。

図版上:DIAMOND HOUSE A 平面図

図版出典:『Mask of Medusa』Hejduk / Rizzori / 1989

図版下:Composition with Red, Grey, Blue, Yellow and Black / Mondorian

いずれにせよ、これらの背景を踏まえ、ヘイダックは「DIAMOND HOUSE」シリーズで、独自の表現手法を開発しました。それが、「ダイアモンド・プロジェクション」あるいは「フラット・プロジェクション」と呼ばれる図面表現(記譜法)です。彼自身の解説を引用してみましょう。

プランで四角形のものがアイソメトリックで描かれれば、人間の眼には三次元の投影として表われてくる。何階もあるプランがアイソメトリックで投影されれば、きわめて自然に建ち上がり、それでも三次元の形をとって表われてくる。ダイアモンド形がアイソメトリックで描かれ、その時何階もあるプランであれば、きわめて特異な現象が生ずる。その形は二次元で表され、各階ははじめの二次元の限界の中で互いに重なり合ってくる。その形はアイソメトリック図では、その描かれた面の前方へと傾いてくる。 それは三次元ではあるが、二次元的読み方のほうが強く出てくるのである。前方におし出された二次元 の重なり合いがその現象であり、私たちはすぐそれに気がつく。

引用及び図版出典:『a+u 74;03』

(注:ここまでで述べられている「ダイアモンド形」は、正方形を45度傾けた図形のことをいっています。いわゆるトランプのダイアで見るような菱形ではありません。念のため。)

「前に倒れてくる」などの表現は、ロウとスラツキーによる「サント・ヴィクトワール山」考察の引き写しのようにも聞こえます。前稿で紹介した、歴史への学び・編集的態度に通じるものをここでも感じます。

図版:DIAMOND HOUSE A フラットプロジェクション

図版出典:『Mask of Medusa』Hejduk / Rizzori / 1989

とまれ、この「フラット・プロジェクション」が、今回紹介したいドローイングと建築的発想にまつわる事件の中心となります。本作品を含んだ3つのシリーズ、「TEXAS HOUSE」「DIAMOND HOUSE」そして「WALL HOUSE」シリーズを時系列で追うことで、何が起きたのかが見えてきます。

TEXAS HOUSE

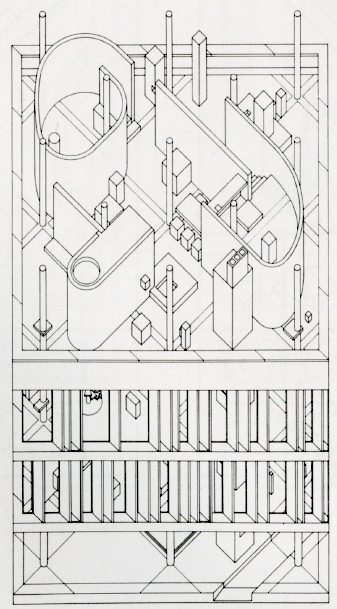

このシリーズは、ヘイダックが20代の頃から取り組んだ、最初期の作品です。ここで確認しておきたいのは、表現という観点では、ヘイダックのアプローチはまだオーディナリーであること。パースの排除という特徴を除けば、用いられる記譜法は平・立・断面図と普通、アクソノメトリックも30°-60°の慣習的なものです。この時点では、建築の発想に対して独自の表現をあてがうという意識は彼の中でも薄かったと思われます。

図版:TEXAS HOUSE 4

図版出典:『7 HOUSES』Hejduk / IAUS / 1980

DIAMOND HOUSE

先述の通り、「DIAMOND HOUSE」で、ヘイダック固有の記譜法としての「フラット・プロジェクション」が登場します。先に紹介した彼の説明文を読むと、この記譜法はいかにも自然な成り行きのように語られているのですが、スタディを観察する限り、物事はそう単純ではなさそうです。例えば、作品集『Mask of Medusa』には、幾つか制作過程のスケッチが掲載されているのですが、それを見ると、コンベンショナルな45°-45°アクソメで描かれた「DIAMOND HOUSE」の姿を見つけることができます。また、この作品は(少なくともメディア上には)平面図・立面図とフラットプロジェクションしか発表されなかったのですが、実はお蔵入りになった断面図が複数存在していたりもします(これらはモントリオールにあるCanadian Centre for Architectureのアーカイブに保存されています)。

図版:DIAMOND HOUSE A スケッチ

図版出典:『Mask of Medusa』Hejduk / Rizzori / 1989

これらが描かれた正確な経緯はよく分かりませんが、少なくとも「DIAMOND HOUSE」では、建築の発想が先にあり、それに引き続くかたちで表現方法をスタディ、取捨選択するフェーズがあったと推察されます。で、最終的には限定的な平・立面図と、フラットプロジェクションだけがプレゼンテーションされたのです。

WALL HOUSE

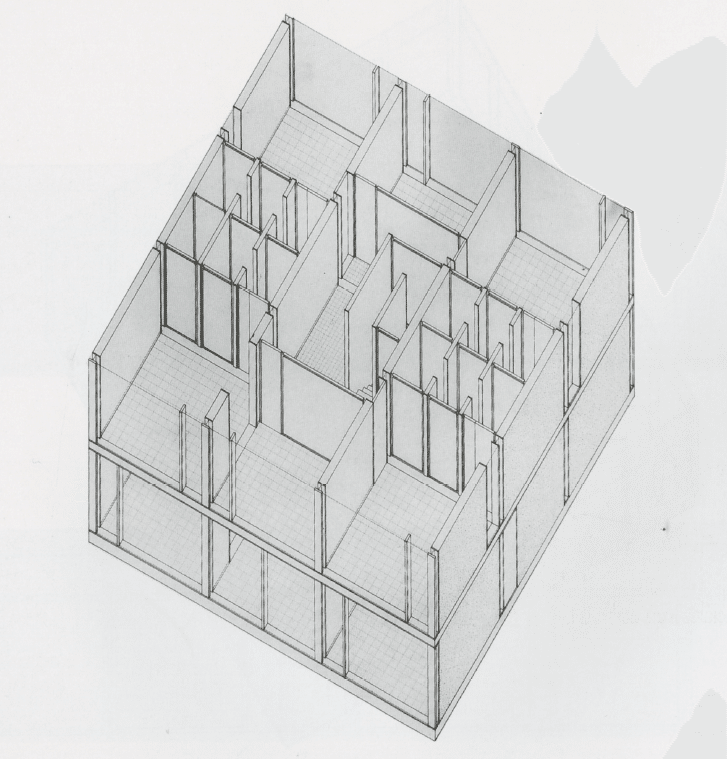

最後に、作品「WALL HOUSE」を見てみましょう。これは計3作品からなるシリーズで、1968〜1976年にかけて制作されました。「WALL HOUSE 2」については、ドローイングの作成から長い年月を経て、2001年にオランダ・フローニンゲンに実際に建設されています。

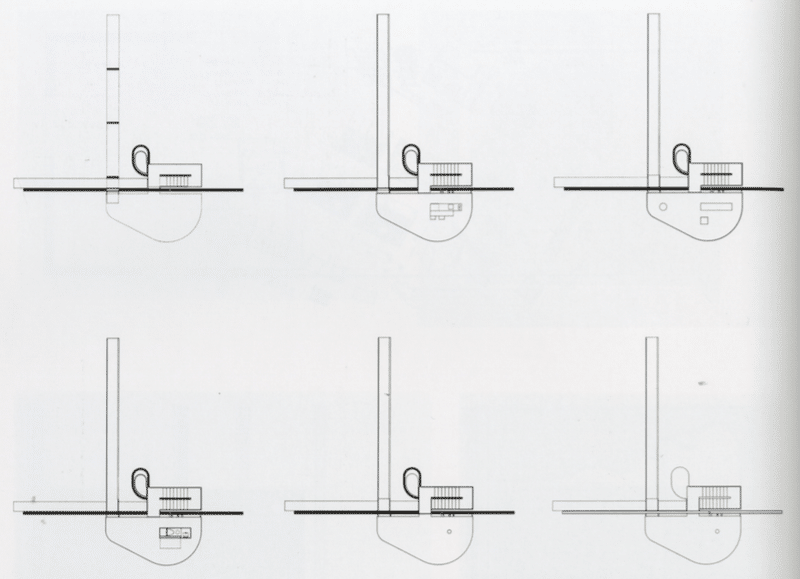

この作品の特徴は、タイトルにもある通り、壁:WALL。雑誌『a+u』の表紙も飾ったので、リアルタイムでヘイダックを知る方には馴染み深い代表作かもしれません。そそり立つ壁の片側に居室、反対には階段や付属機能が取り付けられ、居住者は生活行為の中で、壁のこちら側とあちら側を「通り抜ける」体験を繰り返すことが想定されています。

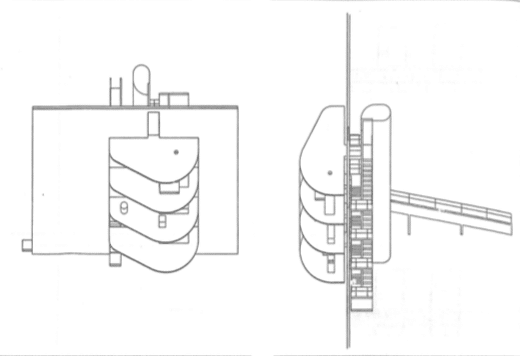

図版:WALL HOUSE 1 各階平面図

図版出典:『Mask of Medusa』Hejduk / Rizzori / 1989

この「WALL」というエレメントは、どこからやってきたのでしょうか。勿論、作家の頭の中には様々なイメージが渦巻いていたでしょうから、過度な単純化は禁物です。が、彼が「DIAMOND HOUSE」で開発した「フラット・プロジェクション」が、着想に当たって一定以上念頭に置かれていたのは間違いないと思われます。

何故かというと、この「WALL HOUSE」は、フラット・プロジェクションで表現することを明らかに前提とした作品だからです。ヘイダックは、壁というエレメントの、「ある方向からは線・ある方向からは面」に見える特性に興味を持っていたようです。「WALL HOUSE」の2枚のドローイングを見ると、その特性が的確に表されていることが分かります。これは「フラット・プロジェクション」だから可能な表現です。45°-45°や30°-60°の慣習的なアクソノメトリックではこれはうまく表現できません。

図版:WALL HOUSE 1 フラット・プロジェクション

図版出典:『a+u 74;05』

この言説を抜きにしても、「WALL HOUSE」の特徴は、フラット・プロジェクションだからこそ表現できるものであるのは明らかです。もしヘイダックが「DIAMOND HOUSE」でフラット・プロジェクションを見出していなければ、作品「WALL HOUSE」のカタチはきっと違うものになっていたか、作品自体世に出て来なかったでしょう。

つまり、「DIAMOND HOUSE」で、発想を表現する手段として開発された表現手法である「フラット・プロジェクション」が、次のシリーズ「WALL HOUSE」では建築のアイデアや、カタチ自体を生み出すファクターとして機能しているのです。記事の前半で「逆照射」という言葉を用いたのはこのことです。あるいは、「発想(DIAMOND HOUSE)→表現(フラット・プロジェクション)→発想(WALL HOUSE)」という連鎖的なクリエーションといってもよいかもしれません。

誤解なきようにしたいのが、これが「WALL HOUSE」を、紙上の面白さだけを狙ったプロジェクトだと述べたい訳ではないということ。大事なのは、新たなドローイング表現が、まだ見ぬ造形・デザインを生み出す要因となり得る、ということです。「WALL HOUSE」のデザイン強度は、多くの人の記憶に残り、最終的には実際の建設に耐え得る作品でもあった、という事実が証明していると思います。

図版:WALL HOUSE 2 フラット・プロジェクション

図版出典:MoMA

ー

正直に申し上げて、ドローイング表現は、設計者の自己批判能力を低下させる麻薬のような一面も持っています。最終的に現れるべき建物に照準を合わせず紙上の魅力のみに埋没してしまうと、概ね残念な結果が待っています。賑やかに描き込まれたプランが実際に行ってみると閑散としていたり、パースで期待していた建築が出来てみると何となくガッカリだったり・・・卑近な例を見つけるのはそう難しくないでしょう。

僕自身はというと・・・主に建築学科にいた頃、まさにドローイング麻薬にやられていた学生でした。ちょっと小手先が器用なのをいいことに、設計課題への深い思慮を巡らすことなく、なんとなくグラフィカルな図面を量産していたのです。たまたまよい学内評価を貰える事もありましたが、課題を追うごとに、本質的な努力を重ねてきた友人たちとの差は歴然と開き、ついには「これはどん底レベルの作品です」と教授に言われる始末。図面がなまじ綺麗な分余計惨めでした。

ヘイダックの作品を知ったのはだいたいその直後。彼の考え抜かれたドローイングとの出会いはすっかり自身喪失していた自分にとって、深い印象を残すものでした。まず感じたのは、「あぁやっぱり俺がやってきたことはダメだな」という感想。選び抜かれた線で表現された彼のドローイングに比べて、色やオブジェクトを足すことでしか表現できない自分の絵がいかに幼稚に見えたことか(当然といえば当然ですが)。

ですがそれと同時に、ドローイングを建築家として追求する事自体は、決して無価値ではないということを確認させてくれたのもヘイダックの図面でした。当時は何となく設計の進路は無理かなぁなんて思ったりもしていたので、彼の作品と出会ってドローイングへの関心を維持できたことが、諦めもつかずこうして設計を続けている一因なのかも、って思ったりもします。

とはいえ、彼のような「クリエーションと表現」の関係を我々自身が発見できるかというと話は別。一見さり気ないヘイダックの「フラット・プロジェクション」の裏には、彼の建築を超えた広い関心とそれを深く知ろうとする態度、そして「TEXAS HOUSE」から数えて10年を超える歳月があったことは、肝に銘じるべきでしょう。

現在のテクノロジーの発展を鑑みるに、近い将来、建築表現の方法はますます多様になるでしょう。それに伴いドローイングの特権性=建築家のピュアな思考の反映としての地位も、足元を揺るがされる可能性は高いと思われます。例えば、ヴァーチャル環境だけで創作を進める建築家がいれば、その人の思考過程を研究する手段は、BIMデータの履歴や使用されたプログラムコードを辿る作業になるかもしれません。

ですが、三次元で質量のある建築を、二次元でペラペラな紙にわざわざ投影するドローイングという非効率な営みがいまだ無くならないのは、そこに創造の端緒となるような可能性が残されているからのように思えてなりません。残念ながら僕自身はそれをまだ上手に言語化できないので、最後にヘイダックの示唆的な言説を引用し、今日の記事を終わりたいと思います。

私は心の中のイメージとして水差し、林檎、そしてテーブルの姿を想像し、それらを構成的な関係で並べてみることができる。そして私はこれらのイメージされた物体たち(水差し、林檎、テーブル)を取りあげ、二次元の平面(1枚の紙)の上に描くことができる。つまり、私は自らのイメージしたことを、固定されたフレームに表現することができるのだ。私が想像し、二次元の紙の上に描かれたものはイリュージョンであるが、それはまた具現化でもある。これが紙に描かれたドローイングのリアリティである。

引用:『Photographs Five Architects』Turner, Hejduk / Rizzoli / 1980

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?