疒日記2 | 泣くことと痛みについて

淡々と死を受け容れていたと書いたが、それでも顔色ひとつ変えなかったわけではない。当然のことながら、かなり泣いた。おおいに泣いた。感情がこみ上げる度にベッドに突っ伏して咽び泣いていた。特に11月上旬あたりは。

泣くのは決まって、人に会ったり、電話をしたり、メールのやり取りをしたり、つまり他人と関わりを持ったときだった。人の情に触れるとこちらも動揺し、涙が溢れ出すのだった。協働していた人たちに病のこと、それゆえ仕事から降りることをメールで伝えると、みなさん温かい言葉を返してくれて、それで泣いてしまうのだった。この時期毎晩夕食に誘ってくれた弟とも一緒によく泣いた。とりわけ泣いたのは妹と従姉妹がふたりでうちを訪ねてきたときで、ドアを開けたらもう二人とも泣いていて、そんな彼女たちを部屋に案内するうちに僕も泣けてきて、ベッドに戻る頃にはもう涙が溢れていた。結局三人でえんえん泣いた。互いが泣くのを許しあうように泣いた。

そうしているうちに、泣くときのメカニズムのようなものが次第にわかってきたのだった。僕は死を悲しんだり癌になったことを悔しがって泣いているのではなかった。決してそうではなかった。僕が死ぬことを悲しみ悔しがる僕の周りの人たちに同情して泣いているのだった。考えてみると、これは実に奇妙なことだ。

例えば葬式の場面を想像する。棺には僕の遺体が納められている。祭壇には僕の遺影が飾られている。誰かが焼香のために進み出てきた。彼ないし彼女は泣いている。それを僕は横から覗き見て、ああ、こんなに泣いている、かわいそうに、と思う。そうすると僕も泣けてくる。そして泣く。

このときいったい僕はどこにいるのだろうか。遺体から離れ弔問客の横や後ろのほうにいるようだ。まるで幽霊のようだ。それにしても、この感情の仕組みは演劇に関する重要な何かを示唆しているような気がしてならない。

僕の死を悲しんで泣くであろう人に共鳴して僕は泣く。だから、僕の死を悲しまず、ゆえに泣かない人、つまり他人や、知り合いだとしても距離のある人と一緒にいても僕は泣くことはない。

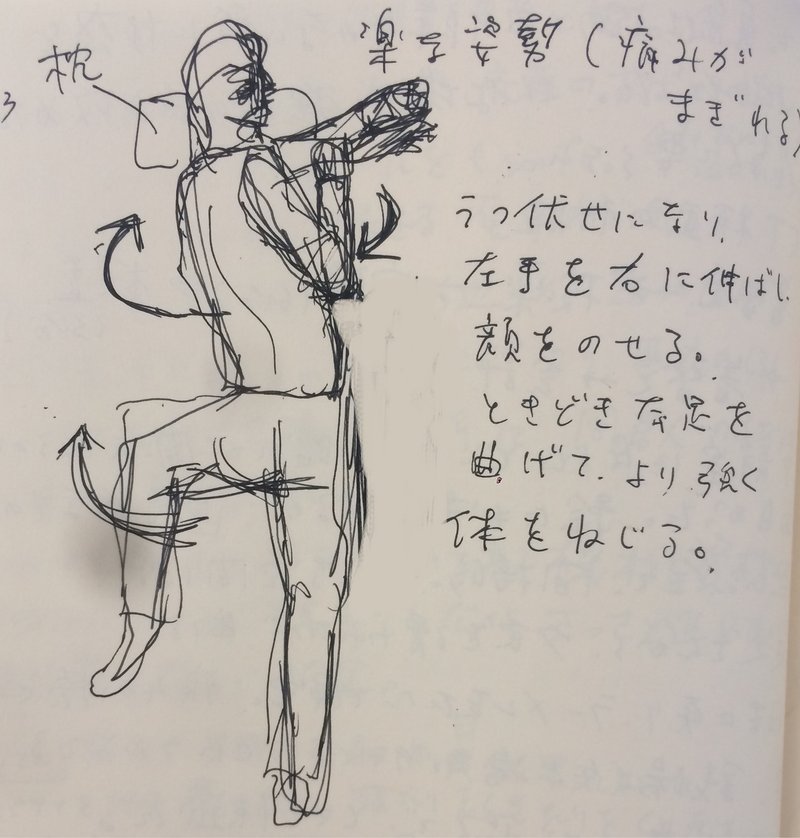

ところでこの11月上旬は、癌による疼痛が本格的に始まった時期でもあった。場所は背中、左の肩甲骨付近で、激痛ではないものの、決して途切れることなくじんじんと痛み、僕を悩ませた。痛みを紛らわせるため、体を動かしてみたり、散歩したり、銭湯に通ったり、楽器を弾いてみたり、いろんなことを試した。

そのうち、感極まって泣いたときがいちばん痛みを忘れることができると気づいた。この発見は一時的にはありがたかった。友人から届いたメールを読みながら、自分で自分の感情をそっち方面へ持っていき落涙することで痛みを抑えられたから。まるで特効薬のようだと思った。しかし、次第にその行為の不純さに嫌気が差してきた。

家族や友人と会って普通に泣いてしまうような場面でも、心のどこかで、アッ、これでまた痛みを忘れられるぞ、と期待している。その卑しさに自分でもうんざりする。それでまったく泣けなくなった。痛みは、だいぶあとになって担当医から強めの鎮痛剤を処方してもらうまでは市販のもので凌いでいたが、まあ、なかなかしんどかった。

上にも書いたがそれは決して激痛ではない。しかしずっと続く。いうなれば、「ものすごく趣味の合わない知り合いからずーっと話しかけられている状態」といったところだ。向こうの方ではもっと話の合う友人たちが楽しそうに会話しているのに、こいつが話しかけてくるからこの場を離れられない。

例えば読書をしたりテレビを視たりというのは、ここではないどこかへと想像を導いてくれる行為だ。自分の部屋から飛び出して、物語の世界や、抽象的だったり詩的だったりする思考の世界へと僕を連れ出してくれる。ところが痛みがそれを引き止める。どこへも行くな、俺と一緒にここへ居ろ、と。つまり痛みとは徹底して「いま・ここ」の存在なのだ。そうして僕は、痛みと共にある瞬間の無限の累積としての生を生きることになった……だから、泣くのがそれを忘れさせてくれることには納得がいく。泣くこととは、少なくとも僕の場合は、自分の死の瞬間、あるいは死後の時間に現れる情景を想像し、その場に仮想的に参加することで達成されるものだったから。そしてまた、この行為が、人の情の機能的側面に感づいたことで阻害されるようになったのも、多くのことを物語っているように思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?