アンリ・カルチェ=ブレッソンは誰にも超えられない

父が読んでくれた“絵本”たち

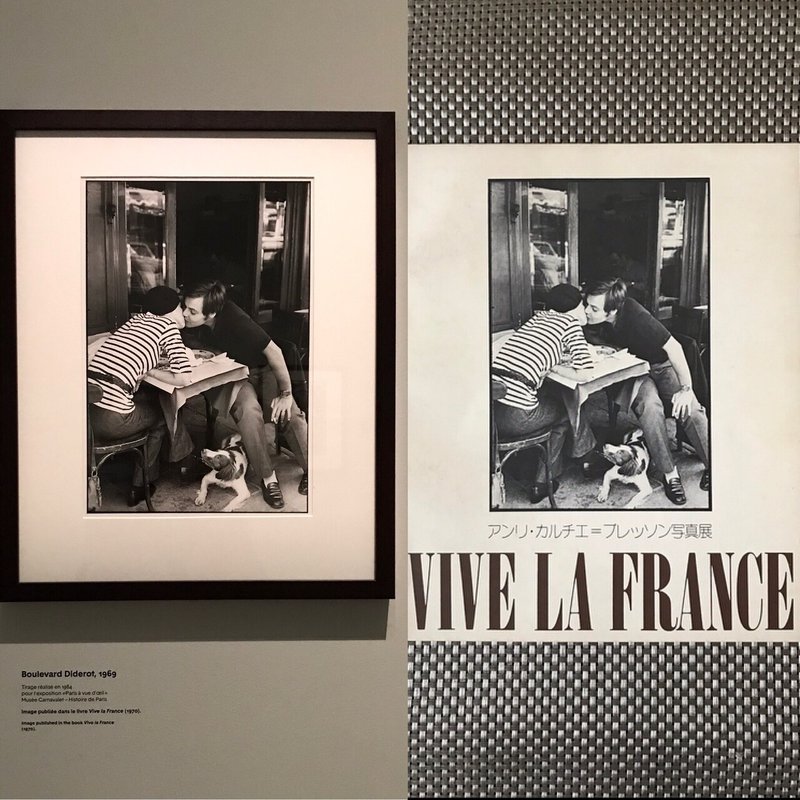

今は歴史の本とも言える…父たちが実現してきた写真展の図録の数々は、プレミアレセプションに行くと貰えたもので、私の宝物たち。東京からパリ、ブエノスアイレス、そして、ここマルセイユに私と一緒に移り住んで来た。

アンリ・カルティエ=ブレッソンは、息子が気に入っているので、1974年のExpositionのもの以外は譲った。秋からパリでひとり暮らしになる彼は、手持ちで大切に運ぶらしい。

パリで開催中のアンリ・カルチェ=ブレッソン展

折しも、今、パリで大きな写真展が2箇所で開催中。先週水曜日はバカロレアの結果発表で、朝、マルセイユの息子からの電話を受けて(私は上パリ中だったから)、いろんな想いや思い出が溢れて目の奥が温かくなった。

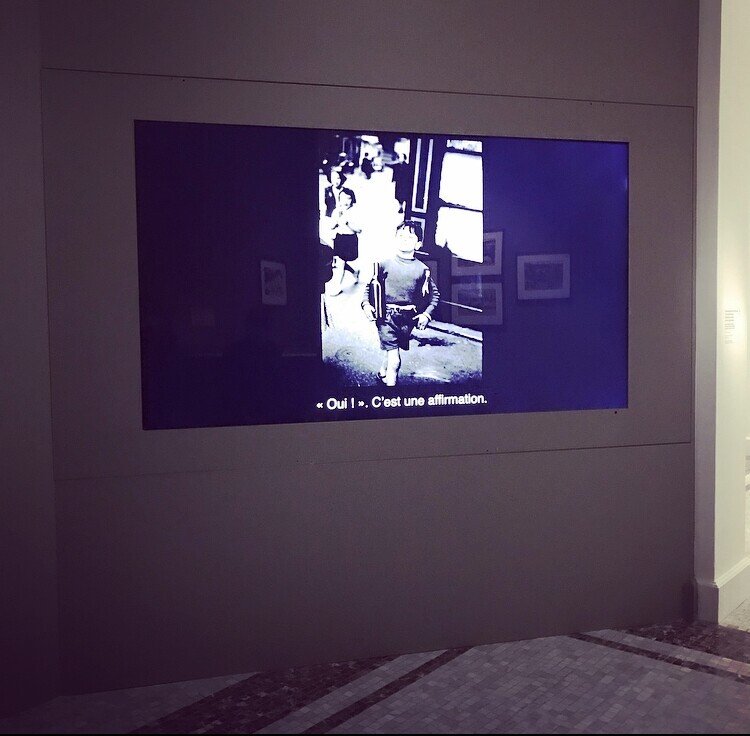

ある意味で一区切りな、清々しい気持ち。カルナヴァレ博物館での期間限定特別展示で、15分刻みでの入場予約制。一歩一歩踏みしめるように、砂利敷きの敷地内を進み、建物の奥に設られた会場の小さな入り口をくぐり抜けてモノクロームの空間に身を置いた途端、懐かしい空気に包まれた。

静寂とさざめきと…

パネルの裏側をうねるように歩きながら、父の姿を見つけて嬉しかった少女の自分に戻ったみたいに、一瞬、居るはずのない姿を探していた…多分、5秒ぐらい。

そして、次の瞬間、すぐさま頭に浮かんだのは日仏ハーフの息子のこと。

私にとっては、遠い異国の写真だとどこかおとぎ話のように眺めていたものが、彼は実際にムフタール通りでワインを抱えて歩く少年のようにバゲットを抱えて歩き、黒い外套姿の紳士がたたずむプラド大通りを、友達とサンドウィッチを頬張ったり映画館へと向かって育った。

人生って、本当に面白い点と線で繋がっている。

アンリ・カルティエ=ブレッソンが日本で知られるようになった時代には、マグナム・フォト東京支社はまだ存在していなかった

1970年代当時、日本で著作権管理をしていたのは、写真通信社の草分け的存在だった会社で、規模は小さいけれど世界ときちんと繋がっていた。

ニューヨーカーの社長と父とが始めた事業のひとつで、日本で写真展という文化を創り上げるのに貢献したと、新聞に父の訃報記事が掲載されたときに紹介されていた。

ドラマにありそうな経緯で、その会社の敏腕営業担当者(で父の右腕だったはずの人)が極秘裏にマグナム本社にかけあって、東京支社を創ったのは1980年代の終わり頃のことで、その時の父の慟哭は忘れない。

その後の著作権管理や写真展の企画実施の権利は、当然マグナム東京支社のものになった。

だから、もう繋がりはないと思っていたのに、その数年後、父が急逝した折には、アンリ・カルティエ=ブレッソン氏から、弔意の手書き2枚にわたる英文がファックスで会社に届いた(のが転送された)時以来、私はこの写真家を心から敬愛している…

気に入っていただけたら嬉しいです🍀