モモタマナの実でグリーンパスタを作る02:ひたすら殻割

1:前回のあらすじ

水生動物学研究室主宰の太田欽也です。さて、この「モモタマナの実でグリーンパスタを作る」シリーズの前回までのあらすじから説明したいと思います。でも、その前に説明させてください。このNoteはYoutube「モモタマナの種でグリーンパスタを作る詳しい説明」用の台本用の文章をほぼそのまま用いています。なので、「動画よりも文字を読むほうが理解が早い、捗る」という方や「動画を見る前に確認したい」という方はぜひ。しかし、動画のほうが情報量が圧倒的に多いのでそちらを先にご覧になられることを強くお勧めします。このリンク(https://youtu.be/GfCQcTsBwyc)、もしくは下の画像から動画に行くことができますのでよろしくお願いします。

では、改めて前回のあらすじから。熱帯魚愛好家の間でマジックリーフとして知られるこの葉っぱ。もとをたどれば、モモタマナという植物の葉っぱということ。そして、このモモタマナは葉を利用するだけでなく、実も食べられるらしい。調べると、この種子の味はアーモンドやピーナッツのように非常に美味であるとのこと。

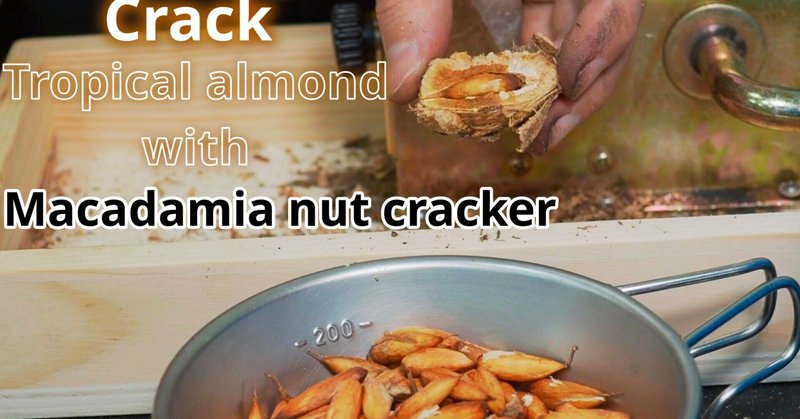

ならば、われらが臨海研究場の敷地内に落ちているこのモモタマナの実を使えば美味しいグリーンパスタを作れるのではなかろうか?そう考えた主宰は一人、黙々と試行錯誤を始めたのでした。そして、あれこれ、試す中、マカダミアナッツ割り器を使えば安全に種子を取り出せることを見つけたのでありました。

もし、前回の様子をご覧になられていない方は、前回の動画もご覧ください。石斧を使ったりとあれこれやっている様子を見ていただけます。

では、本編どうぞ。

2:マカダミアナッツ割り器

このマカダミアナッツ割り器を使えば、殻をうまく割れることに気が付いたので、あとはひたすらこれを使っていきます。そして、殻を割る過程で気が付いたのです。やはり、事前に繊維質とコルク質の皮は取っておくほうが効率が良いようだと。と、言いますのは、大きなモモタマナの実になってくると、どうしてもこのマカダミアナッツ割り器が使えなくなるのです。この挟むための部分に実が入らなくなるのです。あと、やはり、コルク質の部分が多くなると時間がかかってしまいます。実際、前回このように皮をナイフでとって乾燥させておいた実のほうが作業が非常にスムーズに進みました。

よって、このやり方が最適であろうということで、あとは流れ作業のようになっていきます。乾燥させた割っていない実をこのバットの上に置き、マカダミアナッツ割り器はこの真ん中、そして、取り出した種子はこのシェラカップに入れてゆくことにします。そして、どうしても、取り出す際に手だとうまく取り出せない時があるので、こちらのナイフを使います。

では、詳しく、アップで見てもらいましょう。このように、挟む部分に実をセットします。セットする向きは横向きがいいです。縦において割る方法も試したのですが、ものすごく力がかかるのです。そして、じんわりと圧をかけてゆきます。そうすると、「ぱきっ」と鋭いおとがして、実の一部にひびが入ります。ヒビはこのようにVの字に入ることが多いです。しかし、角度はまちまちで、いきなり割れる場合もあります。

ヒビが入ったのが確認出来たら、さらに徐々に圧をかけてゆきます。そうすると、殻が二つに分かれて種子が見えてきます。ここまでくると、それほど力を入れる必要はありません。そっと、取り出して一方の殻を完全にはずして、中の種子を取り出します。もし、一方の殻がうまく取れない場合はナイフをヒビの間に入れてやり、殻を取り外します。

ちょっと、ここで、クルミの仲間と、モモタマナの違いを考えてみましょう。いろいろやって気が付いたのですが、どうも、クルミの仲間とモモタマナでは割れ方に違いがあるみたいです。クルミの仲間は割った後の殻が左右で対称の形をしているます。割るときにもこの部分にマイナスドライバーかなにか、硬い金属の板を差し込んでひねるとパかっと割れるのです。

一方の、モモタマナはどうも非対称で、われる部分もVの字をしています。また、この割れる部分もモモタマナでは個々の実で違ってきます。そもそも、クルミのように薄い金属片を差し込めるような隙間はどこにもないのです。そうなると、たしかに、開けて食べるのがすこぶる面倒です。

たしかに、開けるのがめんどくさい。ここに私の考察を加えておきます。周囲の台湾の人たちに聞いても、このモモタマナの樹はあちこちに生えているし、実を見たことがあるけど、だれも食べていないとこことでした。これは、おそらく、この開けるのがめんどくさいモモタマナの実の特徴が原因ではないかと思われます。あまりにも殻を割るのが面倒なので、だれもわざわざ食べようとしてこなかったのだと思います。

一日で割ることのできる実の数は限られているので何日かに分けて作業を続けました。でも、ここからはひたすらに同じ作業が続きますので早送りで行きます。どうぞ。

3.割り方詳しく

この早送りの映像を見ていただきながら、すこし、コメントを入れてゆきたいと思います。作業の最適化のために実はデスクの上のバットの上に置いています。そして、割った殻はそのまま下のバケツにポイと捨てることができるように配置します。

あと、マカダミアナッツ割り器のレバーのバネが思いのほか強く、割った後にそのまま手を離すと反動でこの赤い持ち手のところが激しく机をたたくのです。ちょっと、これが何回も続くと机の上が傷つくのではないかと考えて、保護用のゴム板を置いています。ちなみにナイフを使って手を切るようなことはあまりないのですが、この時は作業があまりにも長く続いて疲労がたまってきてしまい、思わずナイフの先で左指を突き刺してしまいました。前回の皮むきの時にさんざんあれだけナイフを使って指をケガすることなどなかったのですが、さすがにこの作業はたいへんだったのだと思います。

あと、時々、このようにじわっと水みたいなのが出てきますが、これは、コルク質の部分に吸収された水分です。天日で干してよく乾燥させたつもりだったのですが、短い時間で完全に中まで乾燥させるのは難しいようです。

そして、割れ方についてですが、これも、いろいろあるようです。うまい具合にわれると、中の実がこのように完全な形で残って取り出せます。しかし、微妙な圧力のかかり方の違いで、割れてしまったりするのです。なので、いまの私の技術では、このように完全な形で種子を取り出せるばあいとうまくいかない場合があります。

あと、いくつか割っていくと、中が明らかに黒ずんで痛んでいるみも見られます。こうした、実はのちの料理の味にも影響しそうなので、取り除くことにします。あと、どうしても割れない実も出てきます。こうした実は、角度を変えて圧をかけると割れる場合もあります。でも、それでも割れない場合は、もう諦めます。さすがに、数が多いとすべてを完璧にさばききれませんので。

4:ある程度集まったのでローストする

はい、シェラカップいっぱいのモモタマナの実が集まりました。これ、そのまま食べてもおいしいのですが、ちょっと、ローストすることにします。中には迷い込んでしまった小さな虫もいそうですし。直接手で触れてしまったりしているので、このままでは調理後に痛むのが早いだろうと考えたからです。あと、なんとなく、少し火を入れてやるほうが香りがよくなるであろうと考えて、ローストすることにしました。

小さなフライパンで少し炒るような感じです。いった後は、メッシュに通します。こうすると、中に入っていた砂やアリなどの虫、あと、繊維質やコルク質の皮の細かな破片などのを取り除くことができます。そして、ペットボトルに入れてしまっておくことにします。

5:まとめ(ここまで時間がかかった)

モモタマナの実の収穫を始めたのが9月ぐらいで、このように殻を割り始めたのがもう11月なので、およそ、3か月たってここまでたどり着きました。これからいよいよ、調理に入りますが、それは、次の機会でお届けします。もし、見逃したくない方は今すぐチャンネル登録してお待ちください。

それでは。また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?