1966年 親父だと思っていたおじちゃん 10文

「三歳ぐらいまでは親父だと思っていた」私にはそんなおじちゃんがいる。今でもご健在で年賀状のやり取りは欠かしていない。

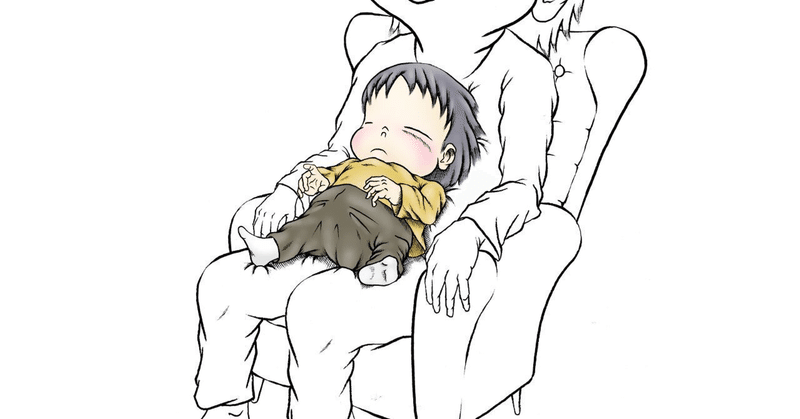

「富士の高嶺に降る雪も京都先斗町に降る雪も雪にかわりはないじゃなしとけて流れりゃ みな同じ・・・」という歌いだしの「お座敷小唄」が十八番であったおじちゃんちゃん。1966年、ほんとの親父が経営していた零細企業の社員旅行で私がおじちゃんに抱っこされている写真を今みている。おじちゃんの懐かしい顔をみながら、自然と私は「先斗町に降る雪も・・・」を口ずさんでしまう。

今秋、おばさん (お袋の妹:この方も零細企業の社員であった)に会った時におじちゃんの様子をうかがった。もう八十歳はゆうに超えている元社員の方々はたまに集まって食事会をされており、おじちゃんをはじめ皆さん元気だとのことであった。

おばさんから聞いた話では、私が生まれてから、我が家に住み込んでいたおじちゃんは私を可愛がってくれ、よく私の遊び相手をしてもらったとのことである。毎年行われていた社員旅行の写真をみるかぎり、常におじちゃんに抱っこされていることは明らかである。当時の記憶は定かではないが、なんとなく親父だと思っていた感覚が残っている。その頃のホントの親父は家業が忙しく、私との関りが希薄であったとのことである。確かに親父とのちっちゃい頃の思い出はない。もっとも1966年の社員旅行の時はおじちゃんが親父でないことは七歳である私は認識していた。

田舎の零細企業の息子は身の程をわきまえていない、わがままな赤ん坊であり悪ガキであった。おじちゃんに対して具体的になにを求めていたのかが思い出せない。その段階で幼いとはいえ非情なことを言っていたのではないかと思っている。それでもおじちゃんは笑って優しく私を受け入れてくれた。それは私が田舎を出る十八歳までなにも変わらなかった。

社会人となって親父が亡くなるまでは、親父の会社に行きおじちゃんをはじめ社員のみなさんにご挨拶をし、私の東京でたのしく遊んでいる話をさせていただいた。おじちゃんはいつも笑顔で「がんばりなよ」と言ってくれた。あれからもう四十年以上が過ぎている。

私の兄とおじちゃんの話をした時、「俺も親父だと思っていた」という言葉が返ってきた。当時おじちゃんは二十歳前後の独身の若者であったにもかかわらず、二人の悪ガキの親父であったと思うと、仏様のような慈悲にあふれたすごい人だったとあらためて思うほかない。

来年、田舎に行くときは二人の親父に会いに行こう。おじちゃんと話をし、親父の墓参りに行っておじちゃんと話したことを伝えたい。そなんことを思いながら「好きで好きで大好きで 死ぬほど好きなお方でも・・・」「お座敷小唄」を口ずさみ、私がおじちゃんに抱っこされている写真をみかえした。おじちゃん、ありがとう。

2023.12

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?